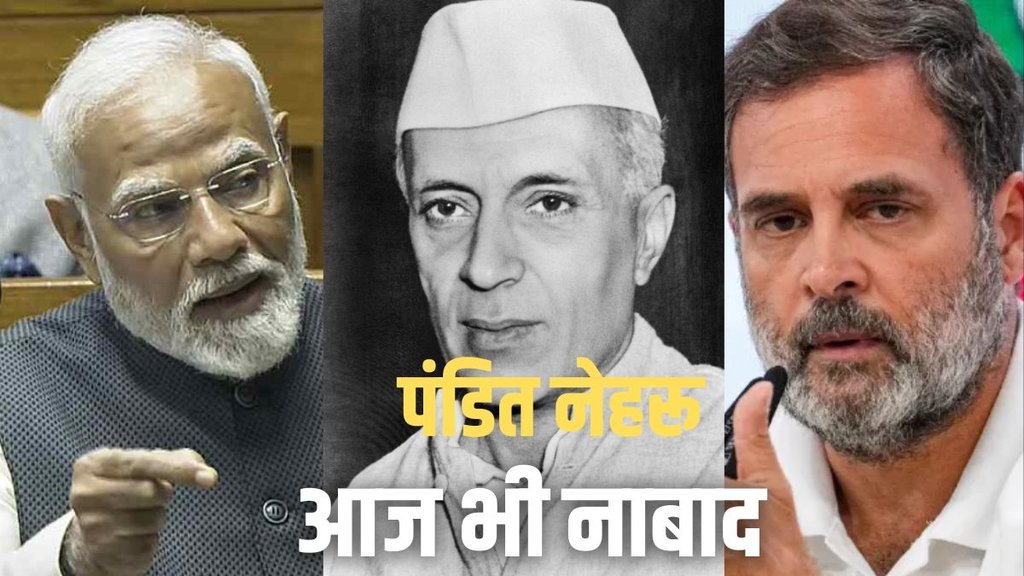

PM Modi on Nehru: क्रिकेट की पिच पर पारी की शुरुआत से आखिर तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी विरले ही होते हैं। इस सबके मद्देनजर देश की राजनीति की पिच पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू आज भी नाबाद खेल रहे हैं। उनके निधन के 60 साल बाद भी उनके फैसलों का देश की नीतियों पर असर दिखाई देता है। किसी भी राजनीतिक हस्ती का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इसे विभिन्न विचारधाराओं से टकराना होता है। पिछले लगभग ग्यारह वर्षों में नेहरू से जुड़ी विचारधारा, प्रतीकों, नीतियों और फैसलों को लेकर तीखी बहस संसद से लेकर विभिन्न मंचों पर छिड़ी हुई है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नेहरू की नीतियों और फैसलों का विस्तार से उल्लेख किया गया। राजनीतिकों का एक वर्ग मानता है कि देश को उन्होंने तब गढ़ा, जब ज्ञान-विज्ञान और संसाधनों में हमारे पास कुछ भी नहीं था। उनकी दूरदृष्टि से आधुुुनिक भारत बनना शुरू हुआ और आज वह शक्तिशाली हो चुका है। वहीं, राजनीतिकों का एक वर्ग मानता है कि आज की कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की जड़ में उनके लिए गए फैसले जिम्मेदार हैं, जिनको वे आज दुरुस्त कर रहे हैं। इसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री को लेकर तमाम सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। इस सबकी पड़ताल करता इस बार का सरोकार।

सत्ता पक्ष के धारदार हमलों के बीचलोकसभा में द्रमुक सांसद कनिमोई ने मंगलवार को बहुत अच्छे ढंग से न सिर्फ जवाहर लाल नेहरू का बचाव किया, बल्कि तीखा कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा, नेहरू को तो कांग्रेस भी उतना याद नहीं रखती, जितना आप (भाजपा) रखते हैं। लेकिन, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आपकी वजह से तमिलनाडु के लोग पेरियार और आंबेडकर के बारे में पढ़ने लगे हैं और हर जगह लोग फिर से नेहरू के बारे में पढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, आज, पूरे विश्व में विद्यार्थी नेहरू के बारे में जानना चाह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली था कि उसने इतिहास बदल दिया। और, आज भी, नेहरू इतने शक्तिशाली हैं कि आप जो भी गलती करते हैं, उसके लिए आप उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं।

लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और फैसलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने नेहरू पर कई गंभीर आरोप लगाए-

सिंधु जल समझौते को देशहित के खिलाफ बताया

मोदी ने आरोप लगाया कि नेहरू ने 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करके देश के हितों के साथ विश्वासघात किया। इस समझौते के तहत भारत से निकलने वाली नदियों का 80 फीसद पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि भारत को केवल 20 फीसद पानी ही मिला। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों की जरूरतों की अनदेखी हुई और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला। नेहरू ने पाकिस्तान के कहने पर बांधों की गाद की साफ-सफाई न करने की शर्त स्वीकारी, जिससे भारत को नुकसान हुआ। मोदी ने इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया और कहा कि इसकी सजा देश आज तक भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद नेहरू की इस भूल को भाजपा सरकार ने सुधारा और सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया।

पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर घेरा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू की सरकार ने 1948 में एकतरफा युद्धविराम की घोषणा करके कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे का रास्ता खोल दिया। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र किया, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के पास बंदी थे और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारतीय सेना का कब्जा था। मोदी ने दावा किया कि उस समय यदि दूरदर्शिता होती, तो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जा सकता था, लेकिन नेहरू और कांग्रेस की नीतियों के कारण यह मौका गंवा दिया गया।

मोदी ने कांग्रेस और नेहरू पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेहरू की कमजोर नीतियों के कारण भारत को कई आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा, और उनकी कूटनीति में किसानों और देश के हितों का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने दावा किया कि नेहरू की नीतियों के कारण भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई, जिसका खमियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू की कूटनीति पर तुष्टीकरण की नीति हावी थी, जिसके कारण 2008 के मुंबई हमले के बाद भी कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। उन्होंने नेहरू के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को ठुकराने के फैसले की भी आलोचना की, जिसके कारण आज भारत उसमें शामिल नहीं है, जबकि चीन वहां मौजूद है।

मोदी ने कहा कि नेहरू के फैसलों, जैसे कि 1948 का युद्धविराम, 1960 का सिंधु जल समझौता, और 1971 में कांग्रेस सरकार के शिमला समझौते के दौरान पाक अधिकृत कश्मीर पर ध्यान न देना ऐतिहासिक भूलें थीं, जिनका खमियाजा देश आज तक भुगत रहा है।

नेहरू संग्रहालय का नाम बदला

मौजूदा सरकार ने सिर्फ नेहरू पर हमलों का दौर ही जारी नहीं रखा, बल्कि तीन मूर्ति भवन में बने नेहरू संग्रहालय को प्रधानमंंत्री संग्रहालय में तब्दील कर दिया। तीन मूर्ति भवन, औपनिवेशिक साम्राज्य के दिनों में अंग्रेजों ने अपने सेनापति के लिए बनवाया था। यह एक लंबी, सफेद औपनिवेशिक इमारत थी, जिसकी दूसरी मंजिल पर स्तंभ और बालकनी थीं। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और इसे अपना आधिकारिक निवास बनाया। वे अपने तीन कार्यकालों के दौरान बेटी इंदिरा गांधी के साथ यहीं रहे। 27 मई, 1964 को नेहरू के निधन के बाद, तीन मूर्ति भवन को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां आगंतुक लकड़ी के फर्श पर टहल सकते हैं और उनकी निजी दुनिया को इतिहास के तौर पर देख सकते हैं। उनकी लकड़ी की मेज, जिस पर तीन पुराने टेलीफोन रखे हैं, और वे वस्तुएं जिनसे वे कभी अलग नहीं हुए, उनके बैठक कक्ष, उनके शयनकक्ष और यहां तक कि उनकी मृत्युशैय्या की भी झलक पा सकते हैं।

इस संग्रहालय में एक पुस्तकालय और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर एक शोध केंद्र भी शामिल है, जिसमें नेहरू ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसमें कई अभिलेख हैं, जिनमें उनके और महात्मा गांधी के लेख शामिल हैं। साथ ही कुछ और निजी वस्तुएं भी हैं, जैसे कि नेहरू और भारत के अंतिम वायसराय की पत्नी एडविना माउंटबेटन के बीच निजी पत्राचार।

चौदह अगस्त, 2023 से नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। नेहरू नाम अब गायब हो गया है। इस घर में अब भी जाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके बगल में एक नई, वास्तुकला की दृष्टि से भव्य इमारत बनवाई है। इस इमारत ने नेहरू स्मृति स्थल का महत्त्व कम कर दिया है। यहां तक कि आसपास की दीवारों को भी दोगुना बड़ा कर दिया गया है।

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आइसीएचआर) के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। वैसे दिवंगत हस्तियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में क्या सोचती हैं। उन्हें कैसे सम्मान दिया जाए और उनकी विरासत को कैसे संजोया जाए, ये सवाल उनके बाद आने वालों को परेशान करते हैं। इन सवालों के जवाब भी मुश्किल हैं। मौजूदा समय और उसके साथ आने वाला अतीत का अवलोकन, दिवंगत हस्तियों का स्पष्ट मूल्यांकन करने की अनुमति देता है और ऐसा होना भी चाहिए।

आधुनिक भारत के प्रतीक पुरुष

स्वतंत्र भारत का इतिहास नेहरू के उदार उल्लेख के बिना नहीं लिखा जा सकता है। वे एक आर्थिक रूप से कमजोर और विभाजित भूमि के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सभी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के कार्य का नेतृत्व किया। नेहरू की उपलब्धियां अनेक हैं। 1964 में उनके निधन तक उनके 17 साल के शासनकाल पर विशाल और तथ्यपरक इतिहास मौजूद है। हालांकि, नेहरू के फैसले, भारत की समन्वयवादी संस्कृति के बारे में उनका दृष्टिकोण, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनकी सरकार द्वारा तमाम संदेहों के बावजूद स्थापित की गई संस्थाएं और लोकतांत्रिक नींव, और 1947 के बाद भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान, उनकी विरासत का हिस्सा हैं। राजनीतिक मोर्चे पर, प्राथमिक शिक्षा के मुद्दे पर और चीन के साथ उन्होंने जो गलतियां कीं, वे भी उनकी विरासत का हिस्सा हैं।

ब्रिटिश भारत में विभिन्न चरणों में लगभग नौ साल राजनीतिक बंदी के रूप में नेहरू ने बिताए। उन्होंने पूर्ण स्वराज की वकालत की। नेहरू ने 1931 के कराची प्रस्ताव का नेतृत्व किया, जिसने भारत के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के माडल को स्पष्ट किया।

संक्षेप में, नेहरू गहन भारतीय होते हुए भी वैश्विक थे। हिंदू संस्कृति को समझते थे। साथ ही वे धर्मनिरपेक्ष थे। वेदों के जानकार थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे। परंपराओं के प्रति विनम्र होते हुए भी वैज्ञानिक सोच के थे। देश के निर्माण के लिए समर्पित थे। सभी दृष्टियों से, वे अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्थान दिया था। नेहरू के कद की कई हलकों में प्रशंसा हुई और उनकी मृत्यु पर ‘द इकोनामिस्ट’ ने ‘नेहरू के बिना दुनिया’ शीर्षक से एक आवरण कथा छापी, जबकि ‘द न्यूयार्क टाइम्स’ ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था।

रखी नए भारत की बुनियाद

पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (1947-1964) ने देश के निर्माण और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित बिंदुओं में हैं:-

1. संस्थान और कल-कारखाने

जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने आइआइटी, आइआइएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना की थी। वे इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे।

2. पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था। लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दीं। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6 फीसद दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई तो दूसरी (1956-61) में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया।

3. मजबूत लोकतंत्र में आस्था

1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैंबरलिन भी है। लेकिन नेहरू ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने वाजपेयी की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे।

4. एकता और अखंडता के नायक

जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी तब नेहरू ने जो फैसला लिया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी, जिसने द्रविड़नाडु (द्रविड़ों का देश) बनाने की मांग रखी। द्रविड़नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुआई में कैबिनेट ने 5 अक्तूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया। और इसी के साथ अलगावादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गतक ‘मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा’ जोड़ा गया। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा।

5. मील का पत्थर बनी विदेश नीति

नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। उन्होंने ‘पंचशील’ की अवधारणा दी। इसके तहत राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे पांच महत्त्वपूर्ण शांति-सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। मतलब यह है कि भारत किसी अन्य देश की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा।

वकालत छोड़ी, आजादी के सिपाही बने

पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता के बाद देश में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में एक अग्रणी व्यक्ति थे। घर पर ही पढ़ाई करने और फिर इंग्लैंड से कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद, भारत लौटने पर नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत के लिए नामांकन कराया। हालांकि, वकालत में उनका करिअर ज्यादा समय तक नहीं चला और वे जल्द ही स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक रूप से शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, नेहरू ने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने आदर्शवादी समाजवादी प्रकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों की शुरुआत की थी। उनके निधन के बाद के वर्षों विपक्षी दलों ने नेहरूवादी विकास माडल की काफी आलोचना की। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, नेहरू ने बेटी इंदिरा गांधी को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन दिया। वे 1966 में प्रधानमंत्री चुनी गईं। नेहरू एक प्रखर लेखक और वक्ता भी थे और उन्होंने ‘भारत की खोज’ और ‘विश्व इतिहास की झलक’ जैसी पुस्तकें लिखीं।

पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही निजी शिक्षकों के अधीन प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए और 1905 में नेहरू हैरो नामक एक प्रमुख अंग्रेजी स्कूल में गए, जहां वे दो साल तक रहे। हैरो से वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज छोड़ने पर उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में दो साल बिताने के बाद बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। वे 1912 में भारत लौट आए और राजनीति में उतर गए। एक छात्र के रूप में भी, वे उन सभी राष्ट्रों के संघर्षों में रुचि रखते थे जो विदेशी शासन के अधीन थे। उन्होंने आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली। भारत में, वे अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।

1912 में, उन्होंने बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद स्थित होमरूल लीग के सचिव बने। 1916 में उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वे उनसे बेहद प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा।

नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। बेल्जियम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 1927 में मास्को में अक्तूबर समाजवादी क्रांति की दसवीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लिया। इससे पहले 1926 में मद्रास कांग्रेस में नेहरू ने कांग्रेस को स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस का नेतृत्व करते समय 1928 में लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज किया गया था। 29 अगस्त, 1928 को उन्होंने सर्वदलीय कांग्रेस में भाग लिया और भारतीय संवैधानिक सुधार पर नेहरू रपट पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे।

1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जहां देश की पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया गया। 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह और कांग्रेस द्वारा चलाए गए अन्य आंदोलनों के सिलसिले में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी, 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा पूरी की। रिहाई के बाद, वे बीमार पत्नी से मिलने स्विट्जरलैंड गए और फरवरी-मार्च, 1936 में लंदन गए। जुलाई 1938 में जब स्पेन गृहयुद्ध की चपेट में था, उन्होंने वहां का भी दौरा किया। 31 अक्तूबर, 1940 को पंडित नेहरू को भारत के युद्ध में जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ रिहा कर दिया गया था। 7 अगस्त, 1942 को पंडित नेहरू ने बंबई में एआइसीसी सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 8 अगस्त, 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।