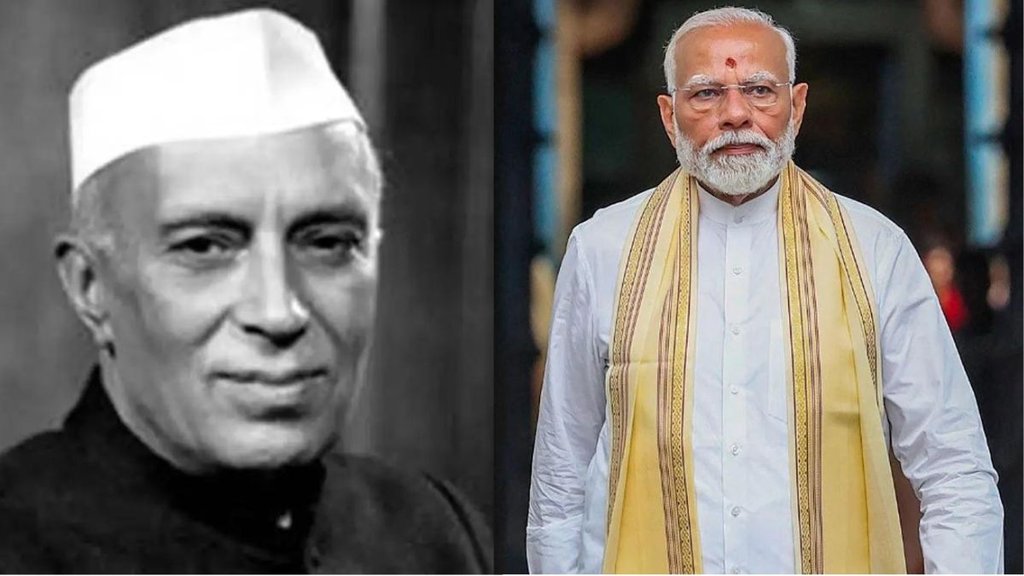

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार सबसे अधिक सीटें जीतना कोई छोटी उपलब्धि भी नहीं है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता दिवस से 27 मई, 1964 तक सत्ता में रहे। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। पीएम मोदी के विपरीत नेहरू को मजबूत विरोध का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उस समय एकमात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही थी।

क्षेत्रीय दलों ने किया था नेहरू का विरोध

जवाहरलाल नेहरू ने तीन चुनाव बहुमत से जीते। हालांकि 1962 के लोकसभा चुनाव में एक और शानदार जीत के बावजूद नेहरू को कांग्रेस के भीतर और बाहर (विशेषकर क्षेत्रीय दलों से) उनके अधिकार पर सवाल उठाते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1951-52 के आम चुनाव स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव थे, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुई। उसने लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें हासिल कीं। यह कुल सीटों का लगभग 75% था। 1957 के चुनावों ने भारतीय राजनीति में नेहरू के प्रभुत्व को मजबूत किया। कांग्रेस ने लोकसभा की 494 सीटों में से 371 सीटें जीतीं।

न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस का शासन 1957 तक निर्विवाद रहा। इसके बाद 1957 में पार्टी को केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से हार का सामना पड़ा। कांग्रेस की बड़ी जीत के कई कारण थे। सबसे पहले कांग्रेस एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी की भागीदारी और महात्मा गांधी और नेहरू जैसे राष्ट्रीय नायकों के साथ जुड़ाव ने पार्टी की लोकप्रियता में योगदान दिया।

इसके बाद नेहरू के करिश्मे और नेतृत्व कौशल ने पार्टी की एकता और अपील को बनाए रखने में मदद की। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था, जिनके दिल में देश के सर्वोत्तम हित थे और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिस पर आजादी के शुरुआती वर्षों में भारत का नेतृत्व करने के लिए भरोसा किया जा सकता था।

विपक्ष बिखरा हुआ था और उसके पास कांग्रेस को गंभीर चुनौती देने के लिए संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व का अभाव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां भी अपनी शुरुआती अवस्था में थीं और कांग्रेस के प्रभुत्व को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जहां पूरे देश में लोगों ने सर्वसम्मति से नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार किया, वहीं कांग्रेस के राज्य और स्थानीय नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में प्रमुख जातियों और वर्गों जैसे महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, आंध्र प्रदेश में रेड्डी के साथ एकजुट था।

अपने पेपर ‘क्षेत्रीय दल और भारत में राजनीति के उभरते पैटर्न’ में लेखिका और राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर सुधा पाई ने लिखा है कि नेहरू युग के दौरान, कांग्रेस का प्रमुख चुनावी आधार हिंदी पट्टी था। 1957 में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिंदीभाषी क्षेत्र में 90% अधिक सीटें और 2% अधिक वोट शेयर हासिल किए।

नेहरू के भारत में क्षेत्रीय ताकतों का उदय

हालांकि 1957 वह वर्ष था जब कांग्रेस की गति रुक गई थी। कांग्रेस केरल में राज्य चुनाव हार गई और सीपीआई ने 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें जीत लीं। पार्टी के भीतर गुटबाजी से पार्टी की हार हुई। पट्टम थानु पिल्लई, टीएम वर्गीस और आर शंकर जैसे प्रमुख कांग्रेस नेता अक्सर एक-दूसरे के साथ मतभेद रखते थे। ये प्रतिद्वंद्विता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक मतभेदों से प्रेरित थी, जिसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ।

सीपीआई के अलावा एक और राजनीतिक ताकत दक्षिण में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उसका नाम डीएमके था। सीएन अन्नादुराई द्वारा स्थापित द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तमिलनाडु में पकड़ बना रही थी। हालांकि पार्टी का गठन 1949 में हुआ था, लेकिन 1957 में उसने राजनीति में प्रवेश किया और कथित हिंदी थोपने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया।

डीएमके ने द्रविड़ विचारधारा को बढ़ावा दिया और एक कट्टरपंथी, अलगाववादी अभियान चलाया, जिसमें तमिलों के लिए ‘द्रविड़ नाडु’ नामक एक अलग देश की वकालत की गई। उन्होंने उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व और ब्राह्मण संस्कृति का विरोध किया, जिसे उन्होंने कांग्रेस से जोड़ा। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया।

बाद में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने पर चर्चा हुई और इससे DMK के प्रचार को बढ़ावा मिला। उन्होंने सरकार पर द्रविड़ समाज पर संस्कृतनिष्ठ भाषा थोपने की योजना बनाने का आरोप लगाया। यह कांग्रेस के खिलाफ पार्टी के विरोध का केंद्र बिंदु बन गया और परिणाम 1962 के आम चुनावों में दिखाई दिए, जब डीएमके ने सात लोकसभा सीटें जीतीं।

कांग्रेस के भीतर संघर्ष

अपने ऊंचे कद के बावजूद नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती आलोचना देखी। यह 1959 में नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में स्पष्ट हो गया जब चौधरी चरण सिंह ने सहकारी खेती प्रस्ताव की आलोचना की। सहकारी खेती संकल्प कृषि विकास के लिए नेहरू के दृष्टिकोण का हिस्सा था, लेकिन इसे विभिन्न इलाकों से विरोध का सामना करना पड़ा। नागपुर अधिवेशन में चरण सिंह की आलोचना ने कई किसानों और क्षेत्रीय नेताओं की चिंताओं को संबोधित किया, जिन्होंने महसूस किया कि इस प्रस्ताव से व्यक्तिगत भूमि चली जाएगी और राज्य के हाथों में सत्ता केंद्रित हो जाएगी। यह विरोध चरण सिंह तक सीमित नहीं था।

एक अन्य क्षेत्रीय नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (जिन्हें राजाजी के नाम से जाना जाता है) नेहरू की आर्थिक नीतियों और समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के आलोचक थे। उन्होंने 1959 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, जो फ्री मार्केट नीति का समर्थन करती थी।

1962 में नेहरू का तीसरा कार्यकाल

क्षेत्रीय दलों की बढ़ती आलोचना और प्रभाव के बावजूद ब्रांड नेहरू पर असर नहीं पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने 494 लोकसभा सीटों में से 361 जीतकर अपना तीसरा कार्यकाल जीता। सीपीआई 29 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और राजाजी की स्वतंत्र पार्टी ने 18 सीटें जीतीं। हालांकि नेहरू बढ़ते असंतोष से अवगत थे।

19 मार्च, 1962 को लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान अलगाववादी आवाज़ों पर बात की और विशेष रूप से डीएमके का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि सबसे बुनियादी बात और सभी प्रवृत्तियां जो इस चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, (जैसे जातिगत प्रवृत्ति, सांप्रदायिक बातें और अन्य जो हानिकारक हैं और जो देश को विघटित करती हैं। माननीय सदस्यों को पता है कि दक्षिण में एक पार्टी (DMK) उभरी है और हां, वह भारत से अलग होने के बारे में ढीली और बेतहाशा बात करती है।”

नेहरू ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार सहित कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों के लिए भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “मैं यह कहने का दिखावा नहीं करता कि कांग्रेस के उम्मीदवार पुण्यात्मा देवदूत है। लेकिन मैं यह कहता हूं, यह मेरी धारणा है कि इन चुनावों में कांग्रेस के विरोधियों ने जो किया उससे मैं हद से ज्यादा स्तब्ध था। मैं उन पर आश्चर्यचकित था। मैं किसी पार्टी या किसी का नाम नहीं लेना चाहता।”

अपने तीसरे कार्यकाल में नेहरू की सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1962 में चीन के साथ युद्ध ने नेहरू की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण झटका दिया और कांग्रेस पार्टी को 1962 के लोकसभा चुनाव और जुलाई 1963 के बीच हुए कई उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा।

इन असफलताओं ने आचार्य जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे विपक्षी नेताओं को जमीन हासिल करने का मौका दिया, जिससे अंततः अगस्त 1963 में नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया। नेहरू प्रस्ताव को हराने में कामयाब रहे, लेकिन यह पहला मौका था जब जब विपक्ष ने कद्दावर कांग्रेसी की ताकत को चुनौती दी थी।

तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के लिए चुनौतियां

भारत में लगातार आम चुनाव जीतना एक कठिन काम है। पांच वर्षों में मतदाताओं की भावनाएं और उनकी आकांक्षाएं बदल जाती हैं। पार्टी का चेहरा रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीन बार जीत हासिल करने के लिए, एक नेता को जीवन से भी बड़ा होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। नेहरू की तरह ही मोदी में भी दो गुण हैं। जैसे-जैसे नरेंद्र मोदी अधिक बंटे हुए राजनीतिक परिदृश्य के बीच अपने तीसरे कार्यकाल में कदम रख रहे हैं, नेहरू की विरासत भारतीय लोकतंत्र की उभरती गतिशीलता की याद दिलाती है। जहां नेहरू को अपनी पार्टी के बाहर क्षेत्रीय ताकतों और उनकी महत्वाकांक्षाओं से निपटना था, वहीं मोदी को उनकी मांगों के प्रति अधिक उदार होना होगा क्योंकि इससे उन्हें अपना तीसरा कार्यकाल जीतने में मदद मिली।