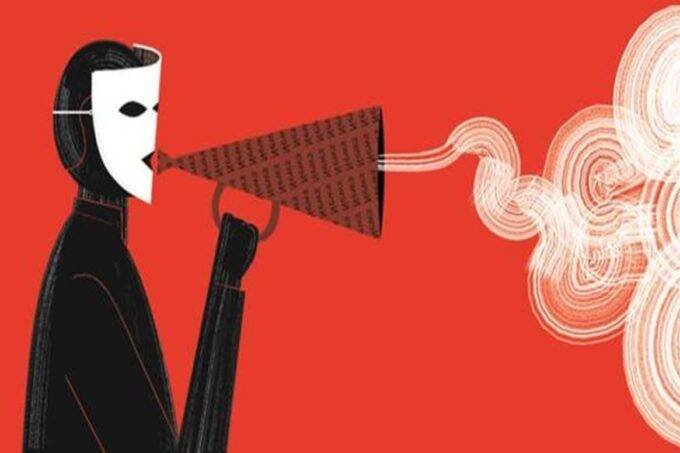

सही है कि देश में राजनीति सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि है, लेकिन बीते दशकों में राजनीति में सौहार्द और विश्वसनीयता समाप्त हो गई लगती है। राजनीति में विचारधारा भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन मन मानस में स्थायी तौर पर शत्रुता पाल कर रखना गलत है। चाहे लोकतंत्र के सदन हों या समाचार चैनलों पर बहस, प्रवक्ता यह तय करके जाते हैं कि हम अपने-अपने दल का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरे के प्रति स्तरहीन भाषा शैली और तेवर का प्रयोग करेंगे।

बहस के कार्यक्रमों का आरंभ ही क्रोध और मानसिक तनाव से होता है। समाचार चैनलों के एंकरों की भूमिका पंच की तरह निष्पक्ष होना चाहिए, मगर उनकी भूमिका पक्षपातपूर्ण होती है। उनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार देख कर प्रतीत होता है कि वे निष्पक्ष बोलने से डरते हैं या उन पर नूरा-कुश्ती करने का दबाव रहता है। कई बार चैनलों के एंकर एक दल के प्रवक्ता को खुल कर बोलने का मौका देते हैं और जो प्रवक्ता आलोचना करते हैं, उनके बीच में बोलकर उनकी बात का महत्त्व खत्म कर देते हैं या उत्तेजित होकर खुद किसी दलगत प्रवक्ता की तरह बहस करने लग जाते हैं।

दरअसल, टीवी चैनलों का विचारों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम अब दाना फेंक कर मुर्गी लड़ाने के कार्यक्रम बन चुके हैं। बयान या बहस में सौहार्द और परस्पर सम्मान का नितांत अभाव रहता है। सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, सबसे ज्यादा जवाबदेही सत्तारूढ़ दल की होती है, इसलिये लोकतंत्र के सदनों में और देश को विश्वसनीय जवाब देना सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो सत्ता में हो, उसी से किए जाते हैं। कोई भी न तो हमेशा सत्ता में रह सकता है, न हमेशा विपक्ष में रह सकता है। सब कुछ परिवर्तनशील है।

एक अंकेक्षक हर साल हिसाब-किताब का परीक्षण करता है। जो गलती और भूल-चूक हुई है, उसे परीक्षण के सारांश में लिख कर देता है। उसके बावजूद गलतियां और भूल-चूक यथावत रहती हैं। अगर गलती या भूल-चूक है तो उसे बड़प्पन से स्वीकार करना हार नहीं है। अपनी-अपनी गलतियों और भूल-चूक को दूसरे के पाप गिना कर या उसे गिद्ध की तरह बार-बार कोसकर अपनी भूल-चूक या गलती सुधारने का माध्यम नहीं है। आज राजनीतिक दलों के ईर्ष्या, राग-द्वेष और वैमनस्य ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि आपस की विचारधारा हिंसा का कारण बन जाती है। वर्तमान में जो जितनी ज्यादा स्तरहीन और अपमानित करने वाली भाषा बोलता है, वह उतना ही ‘बड़ा’ नेता माना जाता है। परस्पर राजनीतिक विरोधी नेता अगर स्नेह से आपस में मिल लें तो मीडिया तिल का ताड़ बना देता है। प्रेम से मिलने वाले नेता अपने-अपने राजनीति दलों में शक के दायरे मे आ जाते हैं और मीडिया उनसे अनावश्यक प्रश्न करने लगता है।

’अरुण कुमार चौबे, इंदौर मप्र

पुलिस का रवैया

न्याय और अन्याय के बीच न्याय दिलाने में पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। जनता को कोई भी समस्या होती है तो वह पुलिस के पास जाती है। लोग अपनी समस्या, फरियाद लेकर पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाना और न्याय की मांग करना बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान काम है? पुलिस और नागरिक के बीच में रिश्ते क्यों कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं? क्यों पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता? आखिर क्यों पुलिस जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है? समान पुलिसिंग का मतलब होता है कि थाने पर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो उसके प्रति हमारा रवैया कैसा है, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है या नहीं, इसमें कितना समय लगता है और उससे सही ढंग से दर्ज किया जाता है या नहीं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच-पड़ताल कितनी दक्षता से की जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी या माल बरामद करने में कितनी तत्परता दिखाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही मामले आते हैं, जिसे पुलिस खुद का रवैया इंसाफ दिलाने में सहायक साबित नहीं हो पाता है।

यह चिंताजनक है कि पुलिस का यह रवैया पुलिस और पीड़िता के बीच कितनी खाई और अविश्वास पैदा करती होगी। समाज में पुलिस के प्रति क्या संदेश जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस को पीड़िता की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस के प्रति सम्मान, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं- पुलिस और पब्लिक! इसलिए पुलिस को लोगों का सहयोग करना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए।

’एस कुमार, चंदवारा, वैशाली, बिहार</p>