चंद्र त्रिख

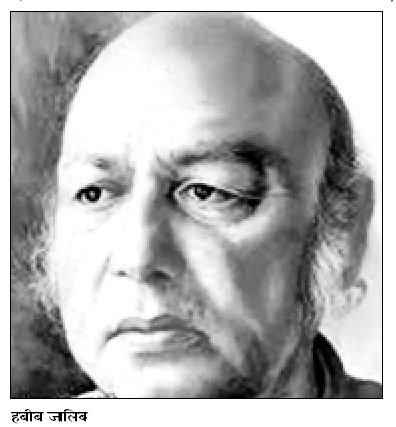

इन दिनों पड़ोसी देश में वहां के एक भूले-बिसरे जनवादी शायर हबीब जालिब की खूब चर्चा है। किसी न किसी बहाने से वहां के लोग हबीब को याद कर ही लेते हैं। 1990 में मैं गुड़गांव में (अब गुरुग्राम) था, तब हबीब साहब घर पर तशरीफ लाए थे। मैं इससे पहले 1988 में लाहौर में उनसे मिल चुका था। तब मैंने पहली बार उनकी एक नज्म वहां के एक मुशायरे में सुनी थी। वही नज्म उन्होंने लोगों की पुरजोर फरमाइश पर गुड़गांव में सुनाई थी। इस नज्म की एक विशेषता यह भी थी कि हर ‘पैरे के अंत’ पर जब भी वह पहली पंक्ति दोहराते तो लोग साथ-साथ बोलते। नज्म इस तरह से थी-

दीप जो सिर्फ महलात ही में जले /

चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले

वो जो साए में हर मसलहत के पले /

ऐसे दस्तूर को/सुब्हे बेनूर को

मैं नहीं मानता / मैं नहीं जानता

मैं भी खा-इफ नहीं तख्ता-ए-दार से

मैं भी मंसूर हूं, कह दो अगयार से

क्यों डराते हो जिंदां की दीवार से

जुल्म की बात को/जेल की रात को

मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता

फूल शाखों पर खिलने लगे, तुम कहो

जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो

चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो

इस खुले झूठ को, जहन की लूट को

मैं नहीं मानता/ मैं नहीं जानता

तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं

अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं

चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं

तुम नहीं चारागर, कोई माने, मगर

मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता

गुड़गांव में भी उस मुशायरे में यही हुआ। यही नज्म तीन बार सुनी गई। दो बार तरन्नुम में, एक बार नस्र में।

हबीब की एक विशेषता यह भी रही कि उन्हें अपनी नज्मों और गजलों की वजह से जिंदगी का एक लंबा वक्त जेलों में ही काटना पड़ा था। ‘नज्मों पर जेलों’ का यही सिलसिला फैÞजÞ अहमद फÞैजÞ और उस्ताद चिराग दीन दामन पर भी लागू रहा।

इसी संदर्भ में लगभग चार दशक पुरानी उनकी एक नज्म इन दिनों अक्सर याद की जा रही है। इस नज्म की एक विशेष पृष्ठभूमि भी थी जिसे जानना बेहद जरूरी है।

यह बात 1973 की है। उसी वर्ष पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार स्थापित हुई थी। इस अवसर पर भुट्टो ने अपने गृह-नगर ‘लरकाना’ में उच्चस्तरीय दावत का आयोजन किया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर से कहा गया कि वह इस मौके पर नृत्य के लिए लाहौर से प्रख्यात अदाकारा मुमताज को भेजें। गवर्नर ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुलगनी को यह काम सौंपा। मगर मुमताज ने लरकाना जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस चाहे लाहौर की हो या अमृतसर की, रवैया ज्यादा नहीं बदला। अगले दिन मुमताज की मां को पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया गया।

इस पर लाहौर के फिल्म जगत में खूब हलचल मची। हर वर्ग के सिने कर्मी ने मुमताज के पक्ष में खड़े रहने का फैसला लिया। स्टुडियो बंद कर दिए गए। थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर हबीब जालिब ने एक नज्म पढ़ी जो बाद में सारे पाकिस्तान में एक मुहावरा बन गई। नज्म का पहला पैरा था-

कस्रे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ

लरकाने चलो वरना थाने चलो

अपने होंठों की खुशबू लुटाने चलो।

गीत गाने चलो, वरना थाने चलो।

भुट्टो चले गए। मुमताज भी चली गई, मगर यह नज्म आज भी पाकिस्तान में पुलिसिया ज्यादतियों के अवसर पर मुहावरे की तरह लोग दोहराते हैं।

ऐसे ढेरों किस्से जुड़े हैं हबीब जालिब की सामाजिक चेतना की शायरी से। उनके पूरे कलाम में कहीं भी सामाजिक सरोकारों से हटकर शायरी करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। सड़कों पर प्रदर्शनों के मध्य अपनी शायरी के एवज में उन्हें कई बार पुलिसिया-बर्बरता और लाठियों का शिकार भी होना पड़ा। उनका यह संघर्ष स्वाधीनता संग्राम के मध्य पर भी तीव्रता लिए हुए था और स्वतंत्र पाकिस्तान में भी जालिब हुक्मरानों के खिलाफ लड़ते रहे।

उनका एक ‘शेर’ पूरे अदबी क्षेत्र में वैचारिक प्रतिबद्धता की मशाल माना जाता है-

मेरे हाथ में कलम है

मेरे जेहन में उजाला

मुझे क्या दबा सकेगा

कोई जुल्मतों का पाला

1965 के युद्ध के बाद जनरल अयूब खां आम चुनाव के मध्य सत्ता में लौटे तो पूरे देश में जश्नों का आयोजन किया गया। उन दिनों ईरान के शाह भी संयोगवश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। फरवरी में लाहौर में एक विशेष समारोह आयोजित हुआ। समारोह में नृत्य के लिए तत्कालीन पंजाब गवर्नर ने चर्चित सिने नर्तकी नीलू को बुलावा भेजा। नीलू ने इनकार किया तो स्वाभाविक रूप से जोर जबरदस्ती हुई। तैयार होने के बहाने नीलू ने स्वयं को अपने बाथरूम में बंद किया और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी कर डाला। बमुश्किल उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसे बचा लिया गया, मगर वह इस काबिल नहीं थीं कि नृत्य के लिए जा पातीं।

तब भी हबीब की एक नज्म पूरे पाकिस्तान में आम आदमी की जुबान पर सवार हो गई थी-

रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है /

तू कि नावाकिफ-ए-आदाब-ए-शहंशाही थी /

रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है/

तुझ को इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्योंकर

साया-ए-शाह में इस तरह जिया जाता है

रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है

ऐसे ढेरों किस्से हैं जो इस शायर की सृजनशीलता और सामाजिक सरोकारों के बीच गहरे रिश्तों की गवाही देते हैं।

ऐसा ही एक बार पूर्व पाक-राष्ट्रपति जनरल याह्या खान के समय में भी हुआ था। उन दिनों ‘मरी’ में एक मुशायरा आयोजित हुआ था। अध्यक्षता फैÞजÞ अहमद फैÞजÞ कर रहे थे। मंच पर पीछे राष्ट्रपति जनरल याह्या की तस्वीर लगी थी। हबीब के सामने एक और संकट यह था कि फÞैजÞ साहब की सदारत वाले मुशायरे से उठकर चले जाना एक गुस्ताखी मानी जाती और दूसरा संकट यह भी था कि याह्या के चित्रों से सज्जित मंच से कविता कैसे पढ़ी जाए। उधर, पहली पंक्ति में मंत्रीगण और उच्चाधिकारी मौजूद थे। हबीब साहब ने याह्या के चित्र की ओर देखा और उधर ही इशारा करते हुए नज्म पढ़ी। नज्म में पूर्व राष्ट्रपति अयूब खां का भी परोक्ष जिक्र था-

तुमसे पहले वो जो इक /

शख्स यहां तख्तनशीं था/

उसको भी अपने खुदा होने

का इतना ही यकीं था/

कोई ठहरा हो जो लोगों

के मुकाबिल तो बताओ/

वो कहां हैं, जिन्हें नाज

अपने तईं कायम था/

सभी सकते में आ गए। फÞैजÞ साहब की दाद मिली, इसलिए उस बार प्रशासन ने तात्कालिक सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन अगले ही दिन से हबीब के भविष्य में मरी-प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन दिनों भी उन्होंने एक गजल लिखी थी जिसे मेहदी हसन ने गाया था।

भारतीय उपमहाद्वीप के इस महान शायर का जन्म दस जनवरी 1928 को पंजाब के जिला होशियारपुर के एक गांव में हुआ था। पिता सूफी इनायत अल्लाह ने बेटे का नाम हबीब अहमद रखा था। बाद में जब शायरी का जुनून चढ़ा तो ‘अहमद’ बदलकर ‘जालिब’ हो गया। लाहौर में 1988 की मुलाकात के मध्य हबीब बोले थे, ‘दरअसल 1947 में बंटवारे के वक्त हालात और वाकयात का जो मंजर देखा, उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मुझे सियासत और सियासतदानों से नफरत सी हो गई थी। मैंने खुद को और अपनी शायरी को आवाम के साथ ही वाबस्ता कर लिया।’

फैÞज़ अहमद उन्हें सदा ‘शायर-ए-आवाम’ कहा करते थे। हबीब अपने वक्त में मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर दोनों के ही गहरे प्रशंसक थे। े

अपनी जिंदगी का एक लंबा अर्सा उन्होंने दैनिक ‘इमरोज’ में एक प्रूफ रीडर के तौर पर काम करते हुए गुजारा। मार्शल अयूब खान के समय में उन्हें जिस नज्म पर छह माह की कैद हुई थी, उसका एक तेवर यों था-

‘कहीं गैस का धुआं है

कहीं गोलियों की बारिश

शबे-एहदे कम निगाही

तुझे किस तरह सराहें’

1972 में एक बार हबीब तत्कालीन राष्ट्रपति भुट्टो से मिलने गए। मुलाकात के लिए संकेत भुट्टो की तरफ से ही दिया गया था। पुर तपाक स्वागत के बाद भुट्टो ने पूछा, ‘तो आप कब हमारे साथ आ रहे हैं?’ हबीब साहब का जवाब था, ‘अजी हुजूर आप ही बताएं, कभी समंदर भी दरियाओं में मिलते हैं?’ नतीजा वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी। उन्हें फिर से जेल में ठूंस दिया गया। उनके साथ वे तीनों शख्स भी जेल में डाल दिए गए जो उन्हें लेकर आए थे। वे तीनों थे मुख्तार राना, अफजल बंगश और मीराज मुहम्मद खान।

जिया के वक्त में भी उनकी एक नज्म बेहद लोकप्रिय रही थी-

जुलमत को जिया,

कायद-ए-आजम देख

रहे हो अपना पाकिस्तान

12 मार्च, 1993 को जब उनका निधन हुआ तो वहां की सरकार ने परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद भेजी जो परिवार ने वापस लौटा दी। उस वक्त कतील शिफाई ने एक नज्म पढ़ी थी-

अपने सारे दर्द भुलाकर

औरों के दुख सहता था

हम जब गजलें कहते थे

वो अक्सर जेल में रहता था

आखिरकार चला ही गया वो

रूठ के हम फरजानों से

वो दीवाना जिसको जमाना

उजालिब जालिब कहता था। ०