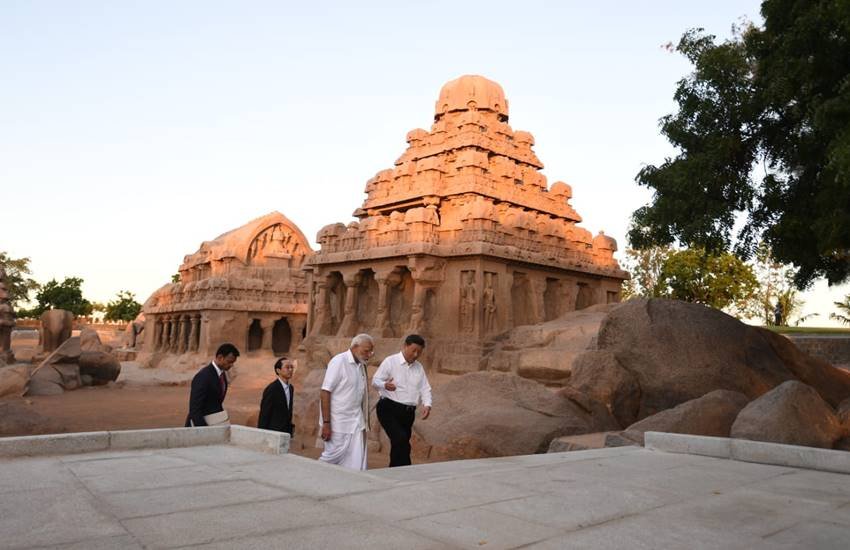

पहली मुलाकात अमदाबाद में साबरमती तट के किनारे और तस्वीरें दोनों नेताओं के साथ झूला झूलने की। गुजरात प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है और चीन के राष्ट्रपति का दिल्ली दरबार से दूर वहां भव्य स्वागत किया गया था। राजधानी की परंपराओं से हट कर नेताओं की मुलाकात को एक अनौपचारिक रुख देने की शुरुआत सुखद लगी होगी। इसलिए दूसरे पक्ष की अगवानी चीन की राजधानी बेजिंग में नहीं बल्कि शिआन में हुई। शिआन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृह प्रदेश है। अब जब चीन के राष्ट्रपति 2018 में हुई वुहान की बैठक के बाद, दूसरी अनौपचारिक शीर्ष वार्ता के लिए भारत आ चुके हैं तो उसके लिए चुना गया दक्षिण भारत का प्राचीन ऐतिहासिक शहर मामल्लापुरम जो महाबलीपुरम के नाम से भी लोकप्रिय है। मामल्लापुरम का चीन के साथ प्राचीन रिश्ता रहा है। पल्लव वंश के शासकों का कारोबार चीन से था। अनौपचारिक बैठक की दूसरी कड़ी में प्राचीन रिश्तों की गंध को बिखेरने की कोशिश की गई है। जब दो नेता वातानुकूलित कक्षों की बजाए प्राचीन मंदिर की दीवारों पर समुद्र की लहरों के टकराने की आवाज सुनेंगे तो शायद मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ और ही होगा। वैश्विक बाजार की कट्टर होती लड़ाई के बीच दो महाबलियों के संवाद के इस अंदाज का अपना महत्त्व है।

वैश्विक नेताओं को दोस्ती के मंच पर लाने में प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल का भी अहम योगदान रहा है। पिछले सालों में भारतीय नेतृत्व उन वैश्विक मंचों पर भी पहुंचा है जिसे कूटनीति के लहजे से उपेक्षित रखा गया था। एशिया की राजनीति में चीन, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के त्रिकोण पर सामरिक विशेषज्ञों की खास निगाह रहती है। इस लिहाज से भी दिल्ली के सियासी कोलाहल से दूर मामल्लापुरम की शांति अपना योगदान जरूर देगी।

पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम अंतरराष्ट्रपति मंच पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर रुसवा हो चुकने के बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे। इमरान ने यह यात्रा शी जिनपिंग के भारत आगमन के पहले चुनी। इसके पहले चीन कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए चिंताएं पेश करता रहा है। लेकिन जिनपिंग के भारत आगमन के पहले चीन ने कश्मीर मुद्दे को भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला करार दिया है। इसके साथ ही विजयदशमी के दिन भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडॉन्ग का ट्वीट भी उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा-भारत और चीन दोनों विकासशील देश हैं। दोनों ही उभरते हुए बड़े बाजार हैं। पिछले साल वुहान में भारत और चीन के बीच शुरू हुई बातचीत से रिश्तों को सकारात्मक गति मिली है। दोनों देश कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मतभेदों को संवेदनशीलता के साथ संभाल रहे हैं। अंतरराष्ट्रपति स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में भारत और चीन को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हमने कभी एक साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वही पंचशील सिद्धांत, जो अंतरराष्ट्रपति संबंधों का आधार बन चुका है।

भारत जिस तरह से अनुच्छेद 370 को अपना घरेलू मुद्दा बनाकर कड़ा रुख अपना चुका है उससे यह तो तय है कि ऐतिहासिक विरासतों और ताजा आर्थिक संबंधों पर बात करने के दौरान इस मुद्दे पर परहेज ही रखा जाएगा। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर निजी हमलों के कारण और कश्मीर को लेकर जेहादी जैसे भाषण और बार-बार परमाणु हथियारों की धमकी देकर इमरान खान ने अपनी छवि एक खलनायक की बना डाली है। आज जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है तो उसके अगुआ का विश्व मंच पर कश्मीर के लिए प्रलाप असहज करने वाला ही है। ऐसे समय में भारत में कश्मीर पर शी जिनपिंग कोई असहज करने वाला पक्ष रखेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है।

आज की दुनिया में सारे देशों ने अपनी सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। सैन्य शक्ति के स्तर पर समृद्ध होने के अपने मायने हैं, लेकिन आज सामरिक शक्ति और आर्थिक समृद्धि में गहरा संबंध है। वो मध्यकालीन सामंती मानसिकता पीछे छोड़ दी गई है जब हर देश आक्रमण, आक्रमण की बात करता रहता था। आज कुछ ही देश हैं जिन्होंने सामरिक आधार पर आर्थिक ताकत बनाए रखने का उपक्रम जारी रखा है जिसमें अमेरिका अपना मजबूत दखल रखता है। आज यही दखल उसके लिए समस्या भी है। चूंकि वह सामरिक तकनीक को बेचता है तो उसे इसके लिए बाजार भी खोजना होता है, जो बीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था का अहम ढांचा रहा है।

इसके साथ जापान और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जिन्होंने सामरिक शक्ति बनने से परहेज कर अर्थव्यवस्था का दूसरा ढांचा अपनाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत की जमीन से अलग हुए दो आजाद मुल्क हैं लेकिन आज भारत के साथ दोनों के रिश्ते अलग तरह के हैं। भारत के साथ सामरिक स्तर पर लड़ने के कारण आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने युद्ध के बजाए संवाद के रिश्ते को अहमियत दी, सामरिक हैसियत के बजाए आर्थिक हैसियत को मजबूत करने की कोशिश की। भारत और बांग्लादेश के बीच भी भौगोलिक और अन्य समस्याएं हैं जिन्हें सैनिकों के बजाय संवादों से सुलझाने पर जोर रहता है। इसी संवाद के सहारे बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है।

यहीं से सवाल आता है कि आज की तारीख में भारत और चीन के बीच रिश्ते का ढांचा क्या हो? आज हम रफाल जैसे युद्धक विमान दूसरे देशों से खरीद कर अपनी सामरिक जरूरत पूरी कर रहे हैं, और कूटनीतिक स्तर पर संवाद के ही पैरोकार हैं, विश्व मंच पर हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं। आज चीन के राजदूत जब पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं तो यह हमारी एक बड़ी नैतिक जीत है जिसे उल्लेखित किया ही जाना चाहिए। चीन के राजदूत ने इशारा कर दिया है कि सामरिक और कूटनीतिक समस्या को पंचशील के आधार पर सुलझा कर आर्थिक ताकतें बात कर सकती हैं।

आज वैश्विक बाजार का जो संकट है वह अमेरिका, चीन से लेकर भारत के लिए अलग तरह का है। चीन और भारत के घरेलू हालात भी अलग हैं। चीन और भारत की साझेदारी में भारत को व्यापारिक घाटा ज्यादा उठाना पड़ रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर सकारात्मक ढंग से बातचीत की पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं। भारत मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ा बाजार है और अमेरिका चीन की कंपनी हुवैई के जासूसी संयंत्र को लेकर सतर्क कर चुका है तो उसे भी अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी है। चीन जिस हिसाब से भारतीय उपभोक्ता बाजार का फायदा उठा रहा है उसके संतुलन पर भी बहस की मांग है ही।

इन सबके बीच सबसे बड़ा सच यह है कि जब तक आप आर्थिक ताकत नहीं हैं तो दुनिया में कूटनीति के खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। आज चीन पंचशील का सुझाव दे रहा है तो यह स्वागत भरा कदम है। इसी के जरिए भारत और चीन की तरक्की ज्यादा और दो महाबलियों की टकराहट कम हो सकती है। भारतीय पक्ष संयुक्त राष्ट्र में कह चुका है कि कूटनीति में शब्दों और भावों की अपनी अहमियत होती है। नस्लीय श्रेष्ठता, बंदूक उठाएं और अंत तक लड़ने वाली मध्यकालीन भाषा की आज कोई जगह नहीं है। महाबलियों के मिलन स्थल मामल्लापुरम में भारत और चीन का अतीतव्यामोह रिश्तों का नया रेशमी रास्ता खोले इसी की उम्मीद की जानी चाहिए। अहम पड़ोसी देश के साथ संवाद के इस नए अध्याय का विश्लेषण तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा, फिलहाल इस सकारात्मक माहौल का स्वागत।