Freebies Politics: किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वे सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने या सत्ता हासिल करने के लिए जनता के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपनी नीतियों से प्रभावित करें। मगर एक लोकतंत्र की यह स्वस्थ परंपरा विरूपित होने लगती है, जब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ऐसे वादे करने लगें, जो जनता को उसका अधिकार दिलाने के बजाय ज्यादातर लोगों को आश्रित या परनिर्भर बनाने में ही मददगार बनने लगें। सत्ता में आने के बाद कोई सुविधा, सेवा या सामान मुफ्त मुहैया कराने का वादा देश की राजनीति में फल-फूल रहा एक ऐसा ही चलन है, जिसे कई बार समाज कल्याण कार्यक्रमों के नाम पर पेश किया जाता है। मगर सवाल है कि आखिरकार मुफ्त की रेवड़ी से जनता और देश को क्या हासिल होता है!

Empowerment vs Dependency: यह एक सामान्य समझ है कि अगर किसी व्यक्ति, व्यापक जनसमूह या समुदाय की मदद करनी हो तो जितना जोर उसे तात्कालिक सहायता मुहैया कराने पर होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा मकसद यह होना चाहिए कि उस व्यक्ति या व्यापक जनसमूह का आर्थिक, सामाजिक और अन्य स्तर पर इस तरह सशक्तीकरण हो, उसे सक्षम बनाया जाए कि उसे मदद की जरूरत न हो। अपना पांव मजबूत होने या स्वनिर्भर होने या किसी की मदद की जरूरत न होने की स्थिति में पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति न केवल अपना और अपने परिवार, समुदाय को मजबूत करेगा, बल्कि वह समाज और देश को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर, किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन के लिए लंबे समय तक किसी अन्य पर या सरकारी मदद पर निर्भर होगा, तो परनिर्भरता को लेकर सहज होने की वजह से उसकी क्षमताओं में लगातार कमी आती जाएगी और इस तरह उसकी उपयोगिता भी घटती जाएगी।

शिंदे और अजित पवार को कांग्रेस की ओर से आया बहुत बड़ा ऑफर, क्या टूट जाएगा NDA गठबंधन?

विडंबना यह है कि देश की राजनीति में कमजोर तबकों की सहायता के नाम पर मुफ्त सौगात मुहैया कराने के वादों का जैसा चलन चल पड़ा है, उसने सामाजिक विकास की दिशा को बुरी तरह प्रभावित किया है। मतदाताओं का वोट और सत्ता हासिल करने के लिए अमूमन सभी पार्टियों की ओर से लोगों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने की मानो होड़ लग गई है यह एक अलग प्रश्न है कि सत्ता में आने के बाद कोई पार्टी जनता के किए गए कितने वादे, और खासतौर पर कोई सुविधा या सेवा मुफ्त मुहैया कराने के वादों पर अमल करती है। मगर नागरिकों को सहायता के नाम पर सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने के जितने वादे जमीन पर उतरते हैं, उनका राजनीतिक और आर्थिक हासिल आखिर क्या है?

धन का रोना

दिलचस्प यह है कि व्यापक महत्त्व की किसी योजना या फिर जनता के अधिकारों से संबंधित किसी नीति को लागू करने की मांग पर सरकारों की ओर से एक आम प्रतिक्रिया यही आती रही है कि इसके लिए धन की कमी है। इस तरह का जवाब एक रस्म की तरह पेश कर दिया जाता है और जनता की सुविधाओं में कटौती होती रहती है। मगर दूसरी ओर चुनाव में जनता का वोट लेने के मकसद से किए गए वादों को पूरा करने के क्रम में अरबों रुपए खर्च में सरकारों को कोई हिचक नहीं होती। सवाल है कि अगर सरकारी कोष से जनता के किसी बड़े हिस्से को कोई सामान या सुविधा निशुल्क मुहैया कराई जाती है तो उस खर्च के बोझ को कहां से पूरा किया जाता है।

जाहिर है, जनता का जो हिस्सा अपनी आय का एक खासा हिस्सा कर के रूप में चुकाता है, उसका हिसाब जनता के किसी अन्य हिस्से को मुफ्त के सौगात के रूप में शामिल हो जाता है। मगर यह चलन सिर्फ इस तरह के जोड़-घटाव या हिसाब तक सीमित नहीं है। विचित्र यह भी है कि एक पार्टी की ओर किए जाने वाले मुफ्त की सौगातों पर दूसरी पार्टी सवाल उठाती है, लेकिन चुनावी जीत के लिए वह भी वैसा ही करती दिख जाती है। इस क्रम में होता यह है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है, जिसकी मार अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर पड़ती है।

सत्ता की चाबी

ऐसा लगता है कि इस सबसे बेखबर राजनीतिक पार्टियों ने इस औजार को सत्ता हासिल करने की चाबी मान लिया है और जनहित या जन कल्याण कार्यक्रमों के नाम पर इसके औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। अलग-अलग सरकारों ने जनकल्याण नीतियों के तहत अधिकार के रूप में आर्थिक या अन्य सहायता मुहैया कराने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बरक्स मुफ्त सामान, सुविधा या सेवा को एक ही कोटि में रख लिया है। जबकि हकीकत यह है कि मुफ्त की सौगात पर आधारित राजनीति से सीधे तौर पर समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए बनाई जाने वाली नीतियां प्रभावित होती हैं और प्रकारांतर से उसमें कटौती होती है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति और सत्ता व्यवस्था में मुफ्त की सौगातों पर आधारित राजनीति पर सवाल नहीं उठे हैं। जनता के एक हिस्से की सुविधाओं और उनके अधिकारों को लेकर सरकार की उदासीनता या बहानेबाजी के समांतर दूसरे हिस्से के बीच सहायता के नाम पर परनिर्भरता को बढ़ावा देने को लेकर बहसें तेज हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों से पहले दी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों और चुनावी जीत हासिल करने के लिए इस तरह के और ज्यादा वादों की एक बार फिर तीखी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आए दिन बैठे-बिठाए मुफ्त सामान और अन्य सुविधाएं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि मुफ्त की योजनाएं लागू करके क्या परजीवियों का एक समूह नहीं खड़ा किया जा रहा है।

योजना का सिलसिला

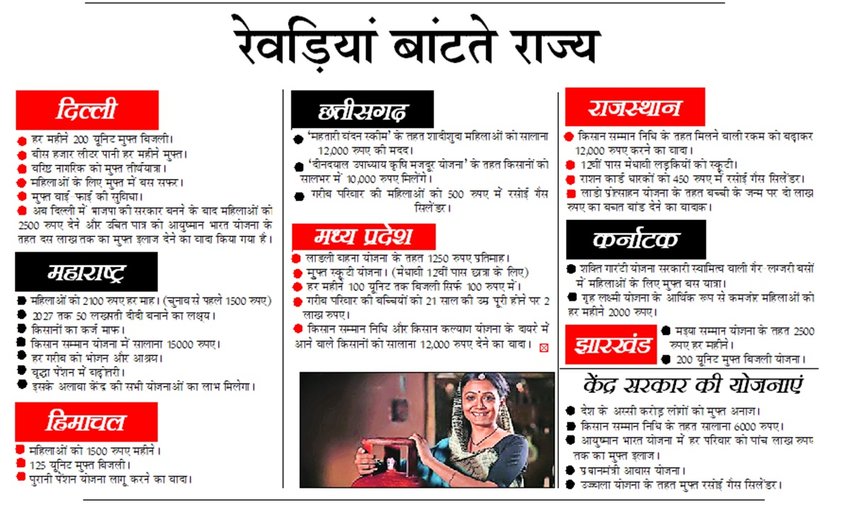

रिजर्व बैंक भी अपनी एक रपट में यह चिंता जता चुका है कि कई राज्यों ने अपने बजट में कृषि ऋण माफी, कृषि और घर को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगारी भत्ता और नकद सहायता देने की घोषणाएं की हैं। पिछले कई वर्षों से देश की एक बड़ी आबादी के लिए मुफ्त अनाज की योजना जारी है। जबकि इस तरह के खर्चों से राज्यों या केंद्र के पास अपने उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर मुफ्त के दांव की राजनीति करके देशहित को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही हैं। खुद प्रधानमंत्री भी इस प्रवृत्ति को एक नकारात्मक राजनीतिक चलन बता चुके हैं।

यानी जिस मसले पर इतने स्पष्ट और तीखे सवाल उठ रहे हैं, वह मौजूदा भारतीय राजनीति में सत्ता हासिल करने का एक सबसे प्रमुख जरिया बन गया है। इस राजनीति के दीर्घकालिक नतीजों से बेपरवाह सियासी पार्टियां एक ओर लगातार मुफ्त के तोहफे देने का वादा करती रहती हैं, दूसरी ओर जनता का एक खासा हिस्सा भी इसी कारण से वैसी पार्टियों को अपना समर्थन देने को तैयार हो जाता है।

बाधित राह

यह एक ऐसी समस्या है कि इस क्रम में जनता के भीतर वैचारिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। दीर्घकालिक या फिर व्यापक जनहित के मुद्दों और विचारधारा पर आधारित राय के निर्माण और उसके आधार पर सरकार बनाने की सुचिंतित प्रक्रिया और वैचारिक सशक्तीकरण की राह रुक जाती है और लोग सिर्फ तात्कालिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर किसी वैसे नेता या पार्टी को भी वोट दे देते हैं, जिनका उन्होंने अब तक विरोध किया होता है या फिर उनके राजनीतिक दर्शन के परिणामों से वे आमतौर पर अनजान होते हैं। बल्कि अब यह भी देखा जाने लगा है कि जो पार्टी सत्ता में आने के बाद ज्यादा लोकलुभावन मुफ्त की सौगात देने का वादा करता है, मतदाताओं का एक हिस्सा उसे अपना समर्थन दे देता है।

यह सही है कि अगर कोई सरकार जनता के किसी हिस्से को हर महीने एक निर्धारित रकम देती है तो इससे उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ आसान होती है। अगर वह राशि उस परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने या भविष्य के लिए बेहतर आय का जरिया बनाने में मददगार होती है, तब उसे एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है। मगर यह छिपा नहीं है कि इस तरह के चलन आमतौर पर निर्भरता के कारक बनते गए हैं। और यह एक सामान्य हकीकत है कि अगर कोई लंबे समय तक बिना किसी मेहनत के एक निर्धारित आय प्राप्त करता रहता है, तो यह उसके जीवन-अभ्यास में शामिल हो जा सकता है, उसे उसकी आदत लग जा सकती है।

सशक्तीकरण के सहारे

इसीलिए सहायता के साथ और इसके जरिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की सलाह दी जाती है, ताकि लोगों की समस्याओं का दीर्घकालिक हल खोजने और सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। अगर मुफ्त की सुविधाएं, सेवाएं, खाद्यान्न या अन्य चीजें अगर जनता का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की जमीन को मजबूत करती हैं, लोगों की क्षमता में विकास होता है, वे स्वनिर्भरता की ओर अग्रसर करती हैं तो उसकी अहमियत समझी जा सकती है। मगर देश की ज्यादातर आबादी को रोजगार के बजाय पेट भरने के लिए मुफ्त राशन मुहैया कराना किस तरह देश की समृद्धि का सूचक है। एक वाजिब सवाल यह उठता रहा है कि जनता को कुछ सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराने को लेकर जताई जाने वाली आपत्तियों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर सरकार ने बड़ी कारपोरेट कंपनियों के कितने लाख करोड़ रुपए बट्टे-खाते में डालने के बहाने व्यावहारिक रूप से भूल जाने की व्यवस्था कर दी।

हालांकि अमीर लोगों के कर्जे माफ किए जाने के चलन के बीच मुफ्त की योजनाओं का एक औचित्य ढूंढ़ लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि दोनों ही व्यवस्थाएं सुविधावादी राजनीति का नतीजा है, जिसका आखिरी और दीर्घकालिक खमियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। आखिर क्यों रोजगार को अधिकार के रूप में एक सामान्य चलन नहीं बनाया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति की क्रय और खर्च की शक्ति इतनी हो जाए कि उसे कोई भी सामान या सुविधा मुफ्त प्राप्त करने की होड़ में शामिल न होना पड़े।

अधिकार और सम्मान

सच है कि बेहद जरूरतमंद लोगों या समूहों के लिए जनकल्याण कार्यक्रमों का संचालन वक्त और मानवीयता का तकाजा है, लेकिन ऐसे तबकों के लिए खाद्यान्न और रोजगार उनके अधिकार के रूप में सुनिश्चित किए जाएं। एक लोकतंत्र की खूबसूरती तभी खिलेगी, जब वह अपने वंचित नागरिकों के लिए जीवन से जुड़ी आवश्यकताएं सम्मान और अधिकार के रूप में मुहैया कराए। इसलिए एक निर्धारित रकम, मुफ्त में खाद्यान्न, बिजली-पानी की सुविधा या अन्य प्रकार के भत्तों को एक नियमित व्यवस्था बनाने के बजाय जरूरत इस बात की है कि आबादी के ज्यादा से ज्यादा बड़े हिस्से को रोजगार मुहैया कराया जाए, सेवाओं और सुविधाओं के खर्च को सबकी पहुंच में बनाया जाए, लोगों की अच्छी और संतोषजनक आय सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी के भीतर ऐसी आर्थिक क्षमता विकसित हो, जिससे वे अपनी जरूरत की तमाम सुविधाएं और सेवाएं सम्मान के साथ हासिल कर सकें।

सौगात की कीमत

-रेवड़ी संस्कृति’ पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, जिससे राज्य डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

-कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। इन योजनाओं पर करीब 52,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रकम राज्य के 2023-24 के वित्तीय घाटे का 78 फीसद है।

-महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही है। राज्य के उच्च मार्गों पर टोल खत्म करने, किसानों का कर्ज माफ करने और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाओं पर सालाना 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

-दिल्ली में करीब बाईस लाख घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। हाल ही में दिल्ली में हुए चुनावों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इन मुफ्त की रेवड़ियों का बोझ अब दिखने लगा है। दिल्ली ने साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है।

-पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों को सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश पर मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 86,600 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2025 तक यह कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक भत्ता और पुरानी पेंशन योजना जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन है।

-देश में सबसे अधिक कर्ज तमिलनाडु पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की एक रपट के अनुसार, मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 83.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।