आजादी के सात दशक बाद हम अंग्रेजी हुकूमत की संस्कृति और संरचना से बाहर निकलने का संकल्प एवं प्रयास कर रहे हैं। इतना वक्त क्यों लगा? यह प्रश्न गैरवाजिब नहीं है। यह इसलिए कि भारत अपनी प्रकृति से विचारवान राष्ट्र है। यहां के लोग स्वभाव से परिवर्तनशील और वैचारिक रूप से साहसी होते हैं। भारत के इतिहास में अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन हुआ। ‘रामचरित मानस’ और ‘दास बोध’ इसके उदाहरण हैं। भारत की आजादी के आंदोलन का चरित्र भी अन्य औपनिवेशिक देशों से भिन्न था।

सबका लक्ष्य तो देश की स्वतंत्रता था, पर ऐसा करने में लोगों के मस्तिष्क में स्वतंत्रता संग्राम और सहमति-असहमतियों के बीच ताला नहीं लगा था। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का काल वैचारिक विविधता का संगम था। इन कारणों से यह अस्वाभाविक नहीं है कि देश के स्वतंत्र होते ही औपनिवेशिकता के संकेतों, छाया और संस्कृति से मुक्ति का अभियान पिछले कुछ वर्षों तक शुरू नहीं हो पाया!

उपनिवेशवाद अपने जैसा बोलने और सोचने वाला पैदा करता है

सवाल है कि स्वतंत्र होते ही देश का नेतृत्व करने वालों को इस नैतिक जिम्मेदारी का अहसास क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर ‘फ्रैंज फेनो’ देते हैं। वे औपनिवेशिक प्रभाव और दासता से मुक्ति का विश्लेषण करने वाले गंभीर चिंतकों में एक हैं। उपनिवेशवाद अपने विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों में अपने जैसा बोलने वाला, अपने जैसा सोचने वाला और अपनी संस्कृति का अनुकरण करने वाला कुलीन तैयार करता है।

वही देश की स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक संस्कृति का संरक्षक बन जाता है। यही भारत में भी हुआ। इतिहास में कभी-कभी ऐसे मोड़ भी होते हैं, जब संघर्ष करने वाले आदर्श के हिमायती और सही सोच रखने वाले किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। वे परिस्थितियों से लड़ने का साहस खो देते हैं और मूकदर्शक की भूमिका में चले जाते हैं। भारत में वर्ष 1947 के बाद यही हुआ।

अंग्रेज जब भारत से गए, तब देश में पचास फीसद से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। महात्मा गांधी ने दो मार्च, 1930 को वायसराय लार्ड इरविन को पत्र लिखकर उनका विरोध किया था। तब भारतीयों की आय तो दो आना प्रतिदिन थी, मगर वायसराय के प्रत्येक दिन का वेतन सात सौ रुपया था। महात्मा गांधी उसे कम करने की गुहार लगाते रहे। मगर आजादी के बाद गांधी और गरीब दोनों किस तरह भुला दिए गए, इन घटनाओं से पता चलता है।

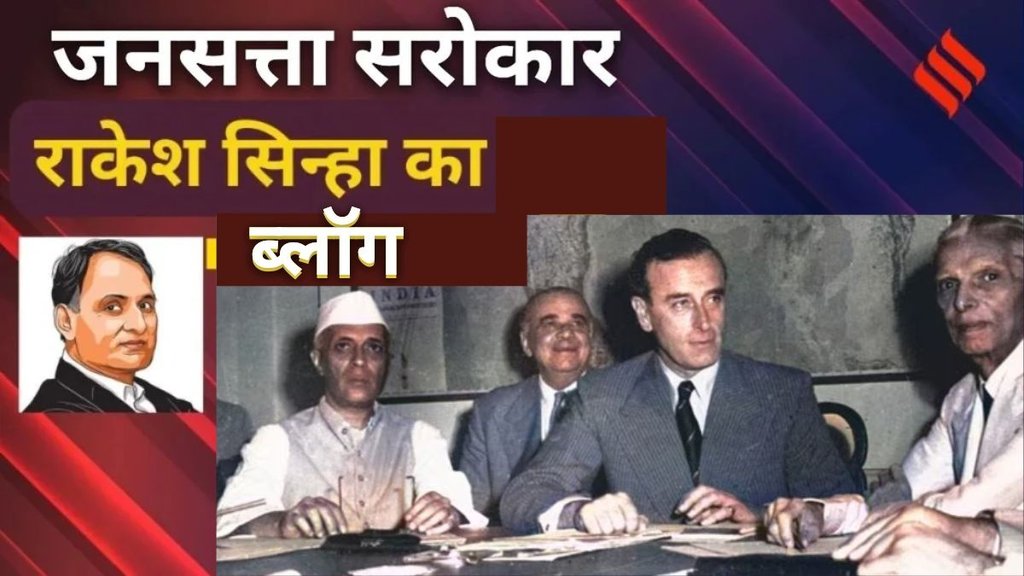

30 अगस्त, 1948 को संविधान सभा में बी दास ने पूछा था कि क्या गवर्नर जनरल का प्रतिमाह वेतन बीस हजार से दस हजार करने का आग्रह किया गया है, तब जवाहर लाल नेहरू का उत्तर था- ‘ऐसे आग्रह करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।’ माउंटबेटन को वेतन के अतिरिक्त अस्सी हजार रुपए का भत्ता मिलता था। यह भारत के लोगों की प्रति-व्यक्ति आय से दो हजार गुना अधिक था।

संविधान सभा के एक अन्य सदस्य एचवी कामथ ने नेहरू सरकार की ‘उदारता’ पर सवाल खड़ा किया था। जून, 1948 में माउंटबेटन ब्रिटेन वापस चले गए। वे नए वित्तीय वर्ष में मात्र तीन महीने पद पर रहे, लेकिन पूरे वर्ष के भत्ते की राशि डकार गए। कामथ दुखी थे तो जवाहर लाल नेहरू उसका औचित्य बताने में लगे थे कि माउंटबेटन ने तीन महीने तक भारत का गहन दौरा किया। भुखमरी से जूझ रही जनता इन सबसे अनभिज्ञ थी। वह नेतृत्व का जय-जयकार करने में आनंदित थी। माउंटबेटन के सहयोगियों की जेब भी भरी जा रहा थी।

बी दास ने लोकसभा में जो कहा था, वह इस प्रकार है- ‘मैं किसी बहस करने वाले समूह में नहीं बैठा हूं। मैं सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य के नाते बोल रहा हूं, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है।’ सरकार उनकी बातों से नि:शब्द थी। सरकार ने कमांडर-इन-चीफ जनरल बुसर को सुरक्षा बलों का इतिहास लिखने के लिए छह महीने देश में रोक लिया। उन्हें लाखों रुपए दिए गए, पर किताब नहीं छपी। बुसर वही शख्स थे, जिन्होंने हैदराबाद में भारतीय सेना को भेजने में जानबूझकर विलंब किया था।

एक और नाम है- मैकेंजी। उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय सेना की भूमिका पर पुस्तक लिखने के लिए लाखों रुपए दिए गए। यह पुस्तक भी कभी प्रकाशित नहीं हुई। यह मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने जैसा था। रामधारी सिंह दिनकर ने सत्ता के इसी रसूख के कारण दिल्ली को ‘रेशमी नगर’ कहा था। इसी रेशमी नगर में माउंटबेटन वर्ष 1956 में भ्रमण करने आ रहे थे। भारत सरकार ने सांसदों को पत्र भेजकर आग्रह किया कि वे हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए जाएं। तब माउंटबेटन न तो राष्ट्राध्यक्ष थे, न ही किसी संसद के सभापति। प्रश्न तो उठाए गए, पर ऐसे वाजिब प्रश्न निष्प्रभावी हो जाते हैं, जब लोग स्वयं अपनी चेतना को मारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तब दास, कामथ और त्यागी का सत्यान्वेषण बौद्धिक विलास बनकर रह गया था।

इसीलिए महावीर त्यागी सच बोलकर भी अपराध बोध में चले गए। त्यागी ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाए जाने पर संविधान की भूमिका का सवाल उठाया था। सदन के सामने उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव कभी आया ही नहीं, कभी इस पर विचार हुआ ही नहीं। फिर अनुमोदन करने की बात कितनी उचित थी? महावीर त्यागी को भी कहना पड़ा कि उन्हें बना लीजिए, पर साथ ही कहा कि ‘सदन की ओर से’ शब्द हटा दीजिए। मगर वे शब्द नहीं हटे। इसे कहते हैं माउंटबेटननामा।