लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को जब साल 2005 में हुए विधान सभा चुनाव में हार मिली थी तब तेजस्वी यादव की उम्र करीब 16 साल थी। इसके बावजूद, जब भी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, राजद के कथित ‘जंगल राज’ की परछाई उनके साथ चली आती है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने राजद पर हमले के लिए ‘जंगल राज’ शब्द का इस्तेमाल किया है।

इन चुनावों में मतदान करने वाले कई युवा उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे, जब राजद सत्ता में थी। फिर भी एनडीए नेताओं का कहना है कि उस ‘भयावह जंगल राज’ की कहानियां नई पीढ़ी तक लोककथाओं की तरह पहुंच रही हैं — कुशासन, अराजकता और बदहाली की कहानियां, जिनसे बिहार को जोड़ा जाता है।

‘जंगल राज’ शब्द का जन्म

‘जंगल राज’ शब्द का पहली बार प्रयोग 1997 में हुआ था, और उसका संदर्भ आज के राजनीतिक अर्थ से बिल्कुल अलग था। उस समय चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी ने शपथ ली थी। पटना उच्च न्यायालय ने जलभराव और खराब जल निकासी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा था कि “पटना की स्थिति जंगल राज से भी बदतर है।” विपक्ष ने इस टिप्पणी को राजनीतिक हथियार बना लिया और जल्द ही यह शब्द राजद के 15 साल के शासन से स्थायी रूप से जुड़ गया।

ऐसे में क्या था ‘जंगल राज’? क्या यह प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी थी? घटती जीडीपी दर? बूथ कैप्चरिंग, फिरौती के लिए अपहरण, सड़क डकैती और नरसंहारों की शृंखला? या फिर इन सबका मिला-जुला रूप?

लालू-राबड़ी शासन के तीन चरण

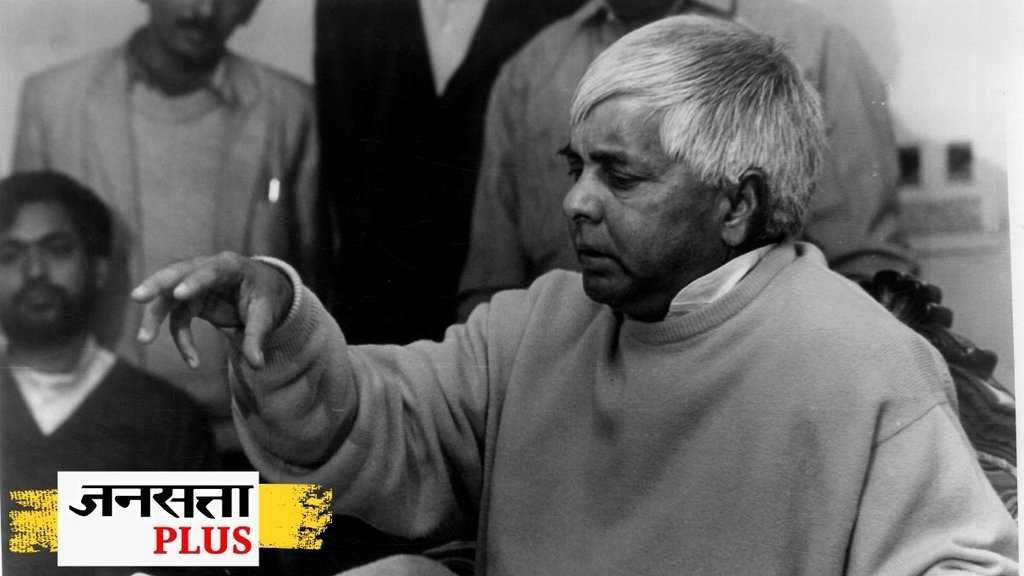

राजद के शासनकाल को मुख्य रूप से तीन चरणों में बांटा जा सकता है — ‘राजनीति का मंडलीकरण’, ‘राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण’ और ‘राजनीति का यादवीकरण।’ पहले दो चरणों में गोपालगंज के फुलवरिया गांव के एक साधारण परिवार से आए लालू प्रसाद ने सत्ता में प्रवेश किया और कांग्रेस के अधीन उच्च जातियों के वर्चस्व को तोड़ते हुए ओबीसी-केन्द्रित राजनीति की नींव रखी। 1990 में लालू के सत्ता में आने के बाद से अब तक, यानी लगभग 35 वर्षों में, बिहार की राजनीति में उच्च जातियों का एकछत्र वर्चस्व समाप्त हो चुका है।

लालू ने ओबीसी/ईबीसी/दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए मंडल आंदोलन का सहारा लिया। 1989 के भागलपुर दंगों के बाद वे कांग्रेस की कीमत पर मुस्लिम समुदाय के पसंदीदा बने। 1990 में समस्तीपुर में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा को रोककर वे धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के नायक बन गए।

नीतीश के गृह जिले को अजेय बनाने में जुटा NDA, पिछली बार लगी सेंध, बीजेपी ने बनाई खास रणनीति

तीसरे चरण यानी ‘राजनीति के यादवीकरण’ में लालू ने यादव समुदाय के सशक्तिकरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणामस्वरूप गैर-यादव ओबीसी, ईबीसी और दलित तबके धीरे-धीरे अलग-थलग पड़ गए। यही विभाजन 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए सत्ता का रास्ता खोल गया।

लालू-राबड़ी शासन से जो बात सबसे अधिक जुड़ी रही, वह थी ‘राजनीति का अपराधीकरण’। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2001 से 2004 के बीच (राबड़ी देवी के शासनकाल में) फिरौती के लिए अपहरण के 1,527 मामले दर्ज हुए, जबकि 2006 से 2009 के बीच यह संख्या घटकर 429 रह गई। 2005 में पटना के स्कूली छात्र किसलय के अपहरण का मामला देशभर में सुर्खियों में रहा। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छपरा की सभा में कहा था — “मेरा किसलय लौटा दो।” किसलय सुरक्षित घर लौट आया, लेकिन यह बिहार में अपहरण के कुछ विरले मामलों में से एक था जिसका सुखद अंत हुआ।

इसके बाद जातीय नरसंहार हुए। 1976 के अकोढ़ी (भोजपुर) नरसंहार से लेकर 2001 में जहानाबाद में हुए नरसंहार तक, कुल 737 लोगों की हत्या हुई, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इनमें से अधिकतम 337 हत्याएं 1994 से 2000 के बीच हुईं। 1991 से 2001 के बीच 58 नरसंहारों में 566 लोग मारे गए, जिनमें 343 अनुसूचित जाति/ओबीसी खेतिहर मजदूर और 128 उच्च जाति के जमींदार थे।

1997 में 12 नरसंहार हुए, जिनमें 130 लोग मारे गए। उससे पिछले वर्ष 11 नरसंहार हुए, जिनमें 76 लोग मारे गए। वर्ष 1999 में सात नरसंहारों में 108 लोगों की जान गयी, इसके बाद वर्ष 2000 में पांच नरसंहारों में 69 लोगों की हत्या हुई। वर्ष 2001 में दो नरसंहार हुए, जिनमें 11 लोग मारे गये।

लालू-राबड़ी काल के सबसे कुख्यात नरसंहार 1992 में बारा (गया) में हुए, जिसमें 34 अगड़ी जाति के जमींदार मारे गए; 1996 का बथानीटोला (भोजपुर), जिसमें 22 अनुसूचित जाति और मुस्लिम खेतिहर मज़दूर मारे गए; 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे (अरवल) नरसंहार, जिसमें 58 अनुसूचित जाति के खेतिहर मज़दूर मारे गए; 1998 का शंकरबिगहा (जहानाबाद) नरसंहार, जिसमें 23 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए; और 1999 का सेनारी (जहानाबाद) नरसंहार, जिसमें 35 उच्च जाति के लोग मारे गए थे।

ब्रोकन प्रॉमिसेस: कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार” के लेखक मृत्युंजय शर्मा लिखते हैं — “सामाजिक न्याय की आड़ में राज्य की संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। 1992 में 384 आईएएस अधिकारियों में से 144 ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग की — यह उस दौर की निराशा को दर्शाता है। पुलिस राजनीतिक वर्चस्व का उपकरण बन चुकी थी, जो अक्सर अपराधों में संलिप्त रहती थी।”

शर्मा ने आगे कहा कि 1990 के दशक के अंत तक, लाखों लोगों के लिए प्रवासन ही आवागमन का एकमात्र साधन बन गया था। उन्होंने कहा, “एक पूरी पीढ़ी यह मानकर बड़ी हुई है कि प्रगति बिहार की सीमाओं से परे है। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही श्रम आपूर्ति के लिए जाना जाता है, 1991 और 2001 के बीच प्रवासन में 200% की वृद्धि देखी गई।”

राजद का बचाव में तर्क

हालांकि, राजद का दावा है कि ‘जंगल राज’ शब्द का इस्तेमाल लालू-राबड़ी के शासनकाल की सामाजिक न्याय की उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में उसने नीतीश के शासनकाल में अपराध के आंकड़ों को लेकर एनडीए पर निशाना साधने की कोशिश की है।

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने कहा: “जंगल राज’ का राग अलापना और पिछले 20 वर्षों में हुई 60,000 हत्याओं पर चुप्पी साध लेना, अब एनडीए की राजनीति का हिस्सा बन गया है। जुलाई में आई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि नीतीश सरकार ने 70,877.61 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं। सरकार अब तक उसका हिसाब नहीं दे पाई है।”

सुबोध कुमार ने आगे कहा कि लालू प्रसाद हमेशा “गरीबों और उत्पीड़ितों” के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा, “केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में, उन्होंने रेलवे का कायाकल्प किया। उप-मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख नौकरियां देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब एनडीए के पास कहने को कुछ नहीं होता, तो वह जंगल राज का सहारा लेता है।”