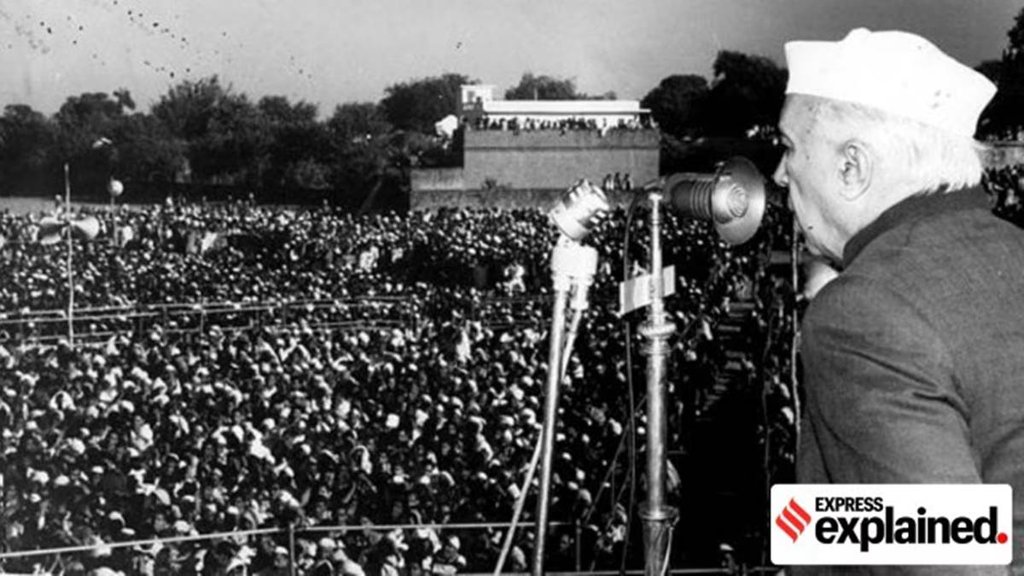

1962 के चुनाव आते-आते, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अपनी कई प्रक्रियाओं को दुरुस्त कर लिया था। उस समय तक चुनाव में मतदाताओं ने सबसे अधिक मतदान किया था – और भले ही कांग्रेस ने निर्णायक रूप से जीत हासिल की, लेकिन पार्टी की राजनीतिक आलोचना के पहले स्पष्ट उदाहरण दिखाई देने लगे। ऐसा तब हुआ जब प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक सैन्य अभियान में गोवा, दमन और दीव की सफल मुक्ति की देखरेख की, जिसने इन क्षेत्रों पर 400 से अधिक वर्षों के पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया।

नए चुनाव आयुक्त के सामने थीं नई चुनौतियां

पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुकुमार सेन 1958 में सेवानिवृत्त हुए और केवीके सुंदरम उनके उत्तराधिकारी बने। 1962 के चुनाव में बड़ा बदलाव दो सदस्यीय सीटों को समाप्त करना था, एक ऐसी प्रणाली जिसका उद्देश्य कुछ आरक्षित (एससी/एसटी) सीटों पर सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पहले दो चुनावों में, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों – जिनमें नेहरू का फूलपुर और फ़िरोज़ गांधी का रायबरेली शामिल था – ने दो सदस्यों को लोकसभा में भेजा। (पहली लोकसभा में पश्चिम बंगाल में भी तीन सदस्यीय सीट थी।) कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत के भावी राष्ट्रपति वी वी गिरि आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में दो अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के पीछे दो सदस्यीय सीटों में से तीसरे स्थान पर रहे। देश भर में नौ एकल-सदस्यीय ‘सामान्य’ सीटों पर एससी/एसटी उम्मीदवार चुने गए।

गिरि ने दूसरे एसटी उम्मीदवार डिप्पाला सूरी डोरा (Dippala Suri Dora) के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जैसे ही एससी/एसटी आरक्षण को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करने की मांग ने जोर पकड़ा, संसद ने दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) अधिनियम, 1961 पारित कर दिया।

1962 के चुनाव में दूसरा बदलाव 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र के नए राज्यों और 1961 में गोवा, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और साथ में प्रशासनिक सीमाएं पुनर्गठन के परिणामस्वरूप आया।

10-दिन का वोट, 3-सप्ताह की गिनती

भारत की तीसरी लोकसभा के लिए मतदान करने के लिए लगभग 21 करोड़ भारतीयों को 16-25 फरवरी तक केवल दस दिन लगे। कुल 1,985 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 21.63 करोड़ मतदाताओं में से 55.43% ने वोट डाला – जो 1957 के चुनाव में 47.54% मतदान से काफी ऊपर था। 1962 में सबसे अच्छा मतदान नागपट्टिनम (80.66%) में हुआ था; भंजनगर उड़ीसा में सबसे खराब (12.04%) था।

लोकसभा की 387 सामान्य, 76 एससी और 31 एसटी सीटों और 693 आरक्षित सीटों सहित राज्य विधानसभाओं की 3,121 सीटों के लिए वोट डाले गए। कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय पार्टियां थीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP), और भारतीय जनसंघ (BJS), जो आज की बीजेपी की पूर्ववर्ती थी। मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने की प्रथा, जो पहले दो चुनावों में देखी गई, 1962 में भी जारी रही। लेकिन कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले एक परीक्षण सफल नहीं होने के बाद फोटो पहचान पत्र जारी करने का एक प्रयोग छोड़ दिया गया था।

वोटों की गिनती में मतदान से ज्यादा समय लगा – 25 फरवरी से 18 मार्च, 1962 तक। यूपी में गोंडा और बलरामपुर सीटों पर दोबारा गिनती की मांग की गई। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अंततः दोनों सीटों पर मामूली अंतर से जीत हासिल की। पुराने सदन को आवश्यक लंबित कार्य निपटाने के लिए समय देने के बाद 2 अप्रैल, 1962 को नई लोकसभा का गठन किया गया।

प्रधानमंत्री नेहरू का तीसरा कार्यकाल

नेहरू के दूसरे कार्यकाल के मध्य तक कांग्रेस की पहली आलोचनाएं साफ तौर पर सुनी जा सकती थीं। 1959 में नागपुर में एआईसीसी सत्र में चौधरी चरण सिंह, जो उस समय भी कांग्रेस में थे, ने पार्टी के सहकारी खेती संकल्प की आलोचना की। इसमें कृषि के मशीनीकरण के प्रावधानों के बिना व्यक्तिगत भूमि जोत की पूलिंग का प्रस्ताव था। चुनाव से ठीक पहले भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने के लिए अपनी भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस का बिहार और हिमाचल प्रदेश में कुछ छोटे समूहों के साथ विलय कर दिया, जिसे छह राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी।

हालांकि, 1962 में कोई भी विपक्षी दल चुनावी तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। पार्टी ने लोकसभा में 361 सीटें जीतीं; सदन में अगली सबसे बड़ी पार्टी 29 सीटों के साथ सीपीआई थी, उसके बाद 14 सीटों के साथ बीजेएस थी। कुल पैंतीस महिलाएं चुनी गई थीं। विधानसभा चुनाव में केरल को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर उसे स्पष्ट बहुमत मिला।

सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया फूलपुर में नेहरू से हार गए। ग्वालियर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली विजयाराजे सिंधिया ने जीत हासिल की। विपक्षी नेताओं में जेबी कृपलानी ने बॉम्बे सिटी (उत्तर) से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। बीजेएस के अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर और लखनऊ दोनों सीटों पर हार गए, लेकिन बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी की पार्टी के सहयोगी बलराज मधोक नई दिल्ली में हार गए।

चुनाव के बाद, 24 मई, 1962 को कोटा, राजस्थान में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, भारतीय जनसंघ (BJS) ने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का “भारी दुरुपयोग” करने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। पार्टी ने मांग की कि केंद्र और राज्यों की सरकारों को हर चुनाव से तीन महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

चीन युद्ध, अन्य समस्याएं

10 अप्रैल, 1962 को, नेहरू, जो उस समय 73 वर्ष के थे, ने प्रधान मंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। चुनाव अभियान के दौरान अलगाववादी आवाजों की मुखरता से वह बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने 19 मार्च को लोकसभा में कहा था कि “कांग्रेस के विरोधियों ने जो किया उससे वह बेहद हैरान हैं।”