पिछले कुछ वर्षों से बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने, उनमें परीक्षा का भय दूर करने, जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने को प्रवृत्त करने, उनके समग्र व्यक्तित्व विकास आदि के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मगर जिस ढंग से तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले की कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों, बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। इससे पार पाने के लिए नए-नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। पढ़ाई और परीक्षाओं का स्वरूप बदलने के प्रयास हो रहे हैं, फिर भी छात्रों में आत्महंता प्रवृत्ति को रोकना मुश्किल बना हुआ है। इसका विश्लेषण कर रहे हैं जयप्रकाश त्रिपाठी।

सामाजिक जीवन स्वयं में एक अबूझ प्रयोगशाला है। हर किसी को ज्यादातर समय में, किसी न किसी परीक्षा से गुजरते रहना होता है। मगर छात्र-जीवन में स्कूली परीक्षाओं के अलग ही मायने और दुष्कर चुनौतियां रहती हैं। तीन साल पहले भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद भी, खासकर परीक्षाओं के समय छात्रों के तनाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया है। तनावग्रस्त छात्रों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं, छात्रों का तनाव हद से गुजरने लगता है।

पूरी युवा पीढ़ी का शैक्षिक परीक्षा के दिनों में ऐसे हालात से दो-चार होना देश और समाज, अभिभावकों और शिक्षाविदों, सभी के लिए अब गंभीर चिंता का विषय हो चला है। फिलहाल, केंद्र सरकार की ताजा पहलकदमी जरूर सकारात्मक विश्वास पैदा करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में अभिभावकों की ‘काउंसलिंग’ को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, ताकि छात्रों को घर पर तनाव मुक्त रखने का वातावरण मिले।

बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती

छात्रों को तनावमुक्त रखने के लिए कुछ वर्षों से शिक्षा मंत्रालय का स्कूल और साक्षरता विभाग ‘परीक्षा पर चर्चा’ नाम से अपने अभिनव कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का संवाद उल्लेखनीय रहता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, छात्रों के मन से परीक्षा का डर कम कर उन्हें तनाव मुक्त रखने की दिशा में उन्मुख और आश्वस्त करना। कार्यक्रम में सीख दी जाती है कि परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों और माता-पिता के लिए यह चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रावधानों से जुड़ी है।

चिंता का विषय

शिक्षाविदों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मसविदा देश के शिक्षा क्षेत्र में दशकों से व्याप्त कई बुनियादी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर अभी तक पार पाने में कतई कामयाब नहीं हो पा रहा है। वजह है, सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के लाखों खाली पद। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग तीन करोड़ से अधिक छात्रों के लिए शिक्षक नहीं हैं। एनईपी का मानना है कि तथाकथित सीखने का संकट अप्रभावी शिक्षकों के कारण बना हुआ है। पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इससे बच्चों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बच्चों के जीवन में तनाव का पौध-रोपण पहली बार वहीं से होता है। यह छात्रों, अभिभावकों दोनों की एक बड़ी चिंता और तनाव का सबब बना हुआ है।

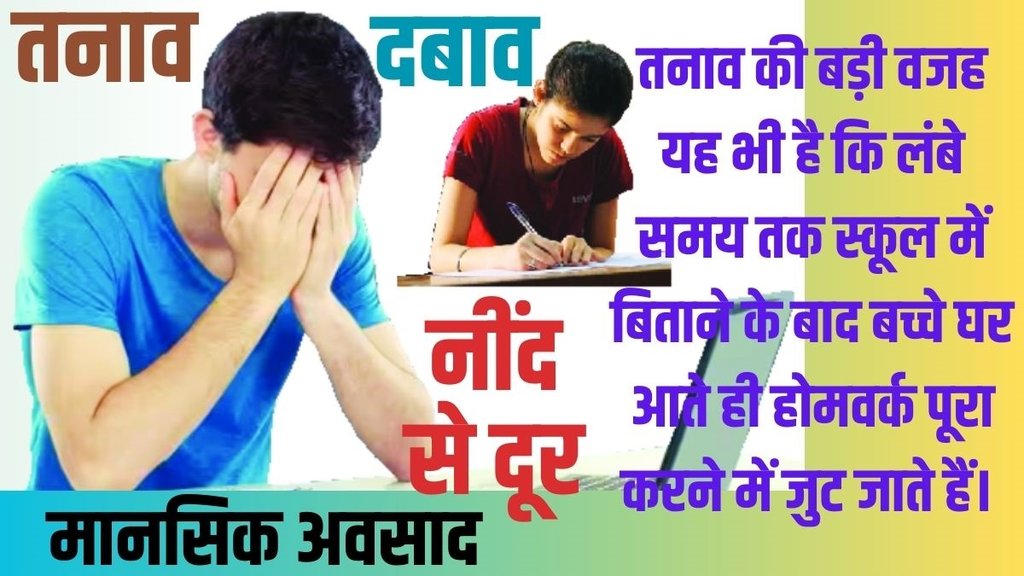

तनाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि लंबे समय तक स्कूल के घंटों के बाद बच्चे घर लौटते ही होमवर्क निपटाने में जुट जाते हैं। खाना-पीना, सोना, खेलकूद, सब हराम हो जाता है। आराम करने और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में छात्रों के लिए कम नींद और अवसाद की स्थितियां गंभीर तनाव का सबब बनी रहती हैं।

गौरतलब है कि आज भी देश में लगभग एक-तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दे रहे हैं। एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित है। आज भी ज्यादातर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि की कमी है, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। इस तरह तनाव, यानी छात्रों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का एक सिरा नई शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों की कमी दूर करना भी है।

बढ़ता तनाव

इस बीच, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में अभिभावकों की ‘काउंसलिंग’ को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि छात्रों को घर पर तनाव मुक्त रखने की अनुकूलता मिले। छात्र-आत्महत्याओं में बेतहाशा वृद्धि के पीछे मानसिक तनाव सबसे आम कारक बन चुका है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया जा चुका है कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच हर साल लगभग दस हजार छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में रही। इसीलिए अब नई नीति के अनुसार, फिलहाल, बुनियादी तौर पर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य अभिभावकों को यह समझाना है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा घरेलू बर्ताव करना होगा। अभिभावकों के सपनों की उड़ान न भर पाने वाले, परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को घर पर पिटना पड़ता है। परीक्षा और नतीजों के दबाव में छात्रों की आत्महत्याएं अब आम घटनाएं बनती जा रही हैं। लोकसभा में यह भी उल्लेख हो चुका है कि विगत पांच वर्षों में आइआइटी और आइआइएम के कम से कम साठ छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

विफलता का दंश

इससे पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया’ रपट-2021 में यह हकीकत सामने आ चुकी है कि वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान छात्रों की आत्महत्याओं में भारी वृद्धि हुई थी, जो पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रही है। रपट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में 12,526 मौतों से 4.5 फीसद की वृद्धि के साथ देश में प्रतिदिन 35 से अधिक के औसत से तेरह हजार से अधिक छात्रों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें 10 हजार 732 आत्महत्याओं में से 864 का कारण परीक्षाओं में विफलता रही है। वर्ष 1995 के बाद पहली बार देश में वर्ष 2021 में सर्वाधिक छात्र-आत्महत्याएं हुई हैं। बच्चे अपने घर-परिवार के लिए कलेजे का टुकड़ा होते हैं। परीक्षाओं के समय किसी बच्चे का असमय दुनिया से चले जाना अंदर तक झकझोर देता है। पूरे परिवार के सपने एक झटके में बिखर जाते हैं।

ब्यूरो की रपट खुलासा करती है कि बीते ढाई दशकों में आत्महत्या करने वाले छात्रों का आंकड़ा लगभग 2 लाख से अधिक हो चुका है। वर्ष 2017 में 9 हजार 905 छात्रों की आत्महत्या के साथ ऐसी मौतों में 32.15 फीसद की वृद्धि दर्ज हो चुकी है। उनमें छात्राओं की आत्महत्या का फीसद 43.49 के साथ पांच वर्ष के निचले स्तर पर रहा है, जबकि पुरुष छात्रों की आत्महत्याएं कुल छात्र-आत्महत्याओं की 56.51 फीसद रही हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014 से 21 के बीच आइआइटी, नीट, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों के 122 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, जिनमें से 68 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रहे। ऐसी दुखद सूचनाओं से पूरे देश का दिल बैठ जाता है। भविष्य की सारी संभावनाएं दांव पर लग जाती हैं।

एनसीआरबी के मुताबिक, देश में कोटा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, नागपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे मुख्य रूप से आत्महंता शहर हैं। इनके अलावा सूरत, इंदौर, भोपाल में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रपट बताती है कि हमारे देश में इस तरह के मानसिक हालात से जूझ रहे छात्रों के प्रति दिन 28 मामले सामने आ रहे हैं। जब वे लक्ष्य पाने में असमर्थ होते हैं, निजी हालात से निपट नहीं पाते, तो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। देश में 15 से 29 आयुवर्ग में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। माता-पिता बिना यह जाने-समझे कि उनके बच्चे की अभिरुचि किस विशेष क्षेत्र में पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग या मेडिकल शिक्षा में दाखिला दिला देते हैं। जब कमजोर जड़ों वाले ऐसे छात्र कठिन पाठ्यक्रम का बोझ नहीं वहन कर पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने में खुद को विफल मानकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं।

मानसिक व्याधि

वैसे तो इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से विचलित है, इनमें विशेषत: छात्र-विचलन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। एक अन्य ताजा अध्ययन का निष्कर्ष सामने आ चुका है कि, हमारे देश में प्रति 100 में 15 से अधिक छात्र आत्महत्या से प्रभावित हो रहे हैं। वे अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट बताती है कि हमारे देश में 7.5 फीसद आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी फंड का आबंटन भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इस मद में जीडीपी का मात्र एक फीसद धन खर्च किया जाता है।

एक आरटीआइ में शीर्ष चिकित्सा नियामक प्राधिकरण (एनएमसी) ने रहस्योद्घाटन किया है कि देश में सबसे अधिक मेडिकल छात्र तनावग्रस्त रहते हैं। यह बात भी सामने आई है कि सामान्य लोगों की तुलना में चिकित्सा क्षेत्र में आत्महत्या की ढाई गुना अधिक घटनाएं हो रही हैं। वजह है कि लगभग सभी मेडिकल कालेजों में नियम, सुरक्षा उपाय और सहायता प्रणाली का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि विगत पांच वर्षों में 64 एमबीबीएस और 55 पीजी मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली और 1,166 छात्रों ने मेडिकल कालेज ही छोड़ दिया। इनमें से 160 एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और 1,006 पीजी की।

कुछ ऐसे ही हालात में वर्ष 2010 से 2019 के बीच कुल 125 मेडिकल छात्रों, 105 रेजिडेंट्स डाक्टरों और 128 डाक्टरों ने आत्महत्या कर ली। सबसे ज्यादा 22.4 फीसद एनेस्थिसियोलाजी और प्रसूति-स्त्रीरोग विज्ञान में 16 फीसद आत्महत्याएं हुर्इं। इसके अलावा 45.2 मेडिकल छात्रों, 23.1 रेसिडेंट्स और 26.7 डाक्टरों ने प्रताड़ना, जाति-आधारित भेदभाव, शैक्षिक दबावों और वैवाहिक कलहों के कारण आत्महत्याएं कीं। उनमें से सिर्फ 13 फीसद ने आत्महत्या से पहले मनोचिकित्सक की सहायता चाही थी।

ऐसे कठिन दौर में, आज छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा सिकन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर सकता है। यह कितना दुखद है, हालात कितने बदतर और चिंताजनक हो चुके हैं कि छात्र आत्महत्याएं कम महत्त्व वाली खबरों में शुमार हो चली हैं। पारिवारिक दबाव, शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अव्वल आने की महत्वाकांक्षा ने छात्रों के एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार राज्य और समाज की कदाचित उदासीनता भी विक्षोभकारी है।

सीखने में पिछड़ने का भय

देश में पूर्णबंदी के दौरान दसवीं में पढ़ रही दिहाड़ी मजदूर की पंद्रह वर्षीय बेटी का पहला ऐसा मामला सामने आया, जिसने अपनी ‘आनलाइन’ पढ़ाई के लिए ‘स्मार्टफोन’ न होने पर आत्महत्या कर ली। उसको डर था कि पढ़ाई में पिछड़ जाएगी। इसी तरह मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की बार-बार बदलती तारीखें छात्रों के जिंदगी पर भारी पड़ चुकी हैं। चालू वर्ष में घोषित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में दस फीसद की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताती है। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है। इस रणनीति का लक्ष्य मोटे तौर पर अगले तीन वर्षों के भीतर भारत में आत्महत्यारोधी प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना है।