बीसवीं सदी के अंतिम दौर में विचारधारा के अंत के नारे के साथ अस्मितावादी राजनीति का विकल्प दिया गया। कांशीराम से लेकर गोविंदाचार्य ने जो सोशल इंजीनियरिंग की अवधारणा दी आज वो चुनावों के समय दलबदल भगदड़ के रूप में सामने आती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी बुनियादी गड़बड़ी को अधिरचना के शीर्ष पर जातिगत समीकरण से दुरुस्त करने की कोशिश होती है। चुनावी तारीखों के एलान के बाद उत्तर प्रदेश में मची भगदड़ के बाद सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सामाजिक न्याय के हरकारे अपनी आवाज उठाने के लिए पांच साल का इंतजार कर सकते हैं? इनका आरोप है कि तब हमारी बात ही नहीं सुनी गई। क्या जमीन पर इन नेताओं के खिलाफ भी माहौल था? उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वालों के इस पांच साला इंतजार की पड़ताल करता बेबाक बोल।

वो आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं…पत्रकारों के इस सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई बात नहीं-पिछले पूरे तीन-चार साल से मैं उनके लिए दरवाजे खटखटाता रहा हूं। वो मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो मेरे से बात करना चाहते हैं, उसकी अन्य वजह है। भाजपा छोड़ने वाले एक अन्य नेता दारा सिंह चौहान की भी इसी तरह की शिकायत है कि अभी तक भाजपा में उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी।

पहले जो बंगाल में हुआ, अब जो गोवा, मणिपुर में हो रहा है और जिसका हल्ला उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है उसे हम आज किस तरह से देख पाएंगे। इस तरह की चुनावी भगदड़ देखने के बाद किसी तरह के चुनावी सुधार की बात करना ही बेमानी है।

जिस व्यवस्था में सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को चुनावी गोदाम में रख दिया जाता है। सारे उद्घाटनों को चुनावों के समय के लिए बचा कर रखा जाए, विज्ञापन का सारा बजट चुनाव के समय जनसंचार माध्यमों पर बरसाया जाए। और, विकास की घोषणाओं को सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग साढ़े चार साल तक फ्रीजर में रखते हैं ताकि चुनावी तिथियों से पहले मतदाताओं के साथ सौदेबाजी हो सके। इल्जाम तो यह भी है कि इस मिलीभगत में चुनावी संस्थाएं भी बराबर शरीक रहती हैं। तो ऐसे में इस पालाबदल को कैसे देखा जाए?

फिजा में कुछ शब्द गूंज रहे हैं-विकास, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा…। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सामाजिक न्याय के हरकारों की कौम इतनी मुर्दा होती है कि वो सामाजिक न्याय की बात करने के लिए पांच साल का इंतजार करती है? क्या चुनावों के पहले सब ठीक था? इस आरोप का जवाब ऊपर मौर्या के कथन में है कि मैं अब तक दरवाजा खटखटाता रहा। अब भाजपा छोड़ने वाले नेताओं से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या बार-बार अपील भी कर रहे हैं कि आकर बात करें।

जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ दलबदल का मसला नहीं है। यह उस वैश्विक सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव का मसला है जिसकी छाप ग्लोब के हर नक्शे पर दिखती है। आज विचारधारा का सवाल ठहरता भी कहां है? विचारधारा हारे के लिए हरिनाम जैसी हो रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है तो पार्टी वहां विचारधारा की बात कर रही है। प्रियंका गांधी ने बलात्कार पीड़ित की मां को टिकट देने का एलान किया है। चालीस फीसद महिलाओं को टिकट देने का एलान किया है।

यह राजनीति की कितनी सुखद तस्वीर हो सकती है और विचारधारा की कितनी बड़ी जीत। लेकिन यही विचारधारा पंजाब में जाकर राजनीतिक समीकरण की संभावनाओं के दरवाजों पर टांग दी जाती है। वहां चन्नी को इशारों में कहना पड़ता है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का एलान किए आपको नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश वाली बात कांग्रेस अपने संगठनात्मक स्तर पर भी लाती तो अभी तक पारिवारिक अध्यक्ष के काले अध्याय से मुक्त हो जाती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए विचारधारा की छवि तो वहां उसके लिए इससे मुफीद और क्या हो सकता है।

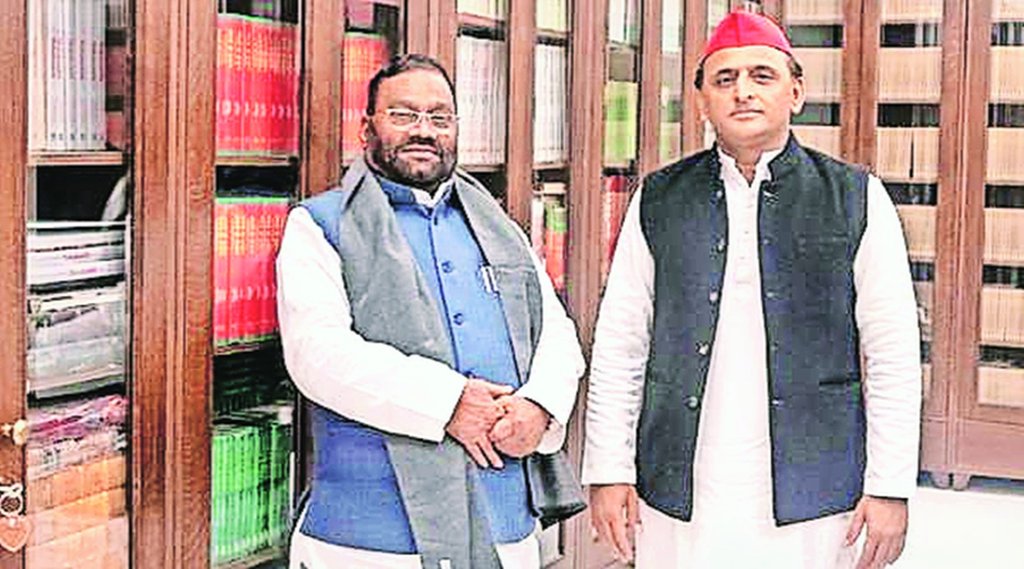

वहीं उत्तर प्रदेश में भगदड़ व दलबदल को लेकर बात करें तो उसका संदर्भ अलग है। यहां यह भगदड़ पूरे पांच साल खत्म होने के बाद और चुनावी तारीखों के एलान के बाद हुई है। अब यह नए समीकरण का मसला है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हर टीवी चैनल पर समझा भी चुके हैं। यह दलबदल से ज्यादा उस सोशल इंजीनियरिंग का मसला है जिसे कभी कांशीराम से लेकर गोविंदाचार्य तक ने बड़े आत्मविश्वास से अपनाया था। यानी सत्ता हासिल करने के लिए सामाजिक समीकरण।

बीसवीं सदी के अंतिम दौर में सामाजिक समीकरण वाली राजनीति की शुरुआत होती है। तब वैश्विक स्तर पर नारा दिया गया कि विचारधारा का अंत हो गया है। तो विचारधारा के अंत का विकल्प क्या था? विकल्प था पहचान की राजनीति। अलग-अलग पहचान के टकरावों को कम करना ही राजनीतिक समीकरण बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वहां यह अच्छी तरह से दिखा और उत्तर प्रदेश तो इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन ही चुका है।

राजनीति में एक और संदर्भ आता है बुनियादी ढांचे और अधिरचना का। बुनियाद अगर मजबूत होती है तो फिर ऊपरी ढांचा नहीं हिलता है। लेकिन जब बुनियाद कमजोर हो तो आप ऊपरी ढांचे को राजनीतिक भूकम्प से बचा नहीं पाते हैं। जब यह अहसास होता है कि फलां पार्टी की जनता के बीच लोकप्रियता कम हो गई है तो उसके ऊपरी ढांचे में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद तय होता है कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। किसके साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है?

हम उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव का दौर भी याद कर लें। वहां जाटव को मायावती से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए थे। चुनावी कारोबारी प्रशांत किशोर ने नारा दिया था-यूपी को ये साथ पसंद है। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ना तय किया। मजेदार यह था कि एक लंबे समय से शासन में होने की वजह से लोगों की जो जातिगत चेतना थी उसमें विपक्ष ने यादव और जाटव के खिलाफ माहौल बनाया। कांग्रेस का नाम तो भ्रष्टाचार के साथ सहचर हो ही चुका था।

सपा-कांग्रेस को इकट्ठा होकर सत्ता हासिल करने वाला एक समीकरण बताया गया। इस समीकरण के खिलाफ जो सामाजिक समीकरण बनाया गया उसमें खास कर दलित व अति पिछड़ी जातियों को यादव के खिलाफ इकट्ठा किया गया। हिंदुत्व के एक बड़े आवरण ने अन्य की पहचान पर संकट के बादल ला दिए।

उसी उत्तर प्रदेश में अब पांच साल बाद सत्ताधारी पार्टी में इतना बड़ा असंतोष दिख रहा है। नीचे जो जमीन पर असंतोष पनपा उसकी वजह से ऊपर एक नया समीकरण बनते दिख रहा है। योगी की आत्मकेंद्रित राजनीति से एक साथ कई समुदाय नाराज हो गए। मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, यादव से लेकर पिछड़ी जातियां इसी राजनीति की शिकार रही हैं। इनके मिलेजुले सामाजिक असंतोष ने इस बार एक नए समीकरण की तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति को मोड़ दिया है।

ऊपर की भगदड़ की असल वजह नीचे की गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कोरोना में इतनी मौत हुई हैं, उद्योग-धंधे तबाह हैं। इन सबके कारण भाजपा के नीचे के आधार में संकुचन आया है। इसके बावजूद ऊपरी अधिरचना पर जातिगत समीकरण के तौर पर सत्ता का लेन-देन दिखाई दे रहा है। दोहरे इंजन की सरकार का दोहरे फायदे का वादा था। कहा जा रहा था कि केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होगी तो दोगुना विकास होगा। लेकिन देखा ये गया कि सारा विकास चुनावी समय के लिए सुरक्षित रख दिया गया।

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल में जो असंतोष उभरा है उससे केंद्र ने कई बार संवाद करने की कोशिश भी की जो सफल नहीं हुआ। आज वही असंतोष हमें राजनीतिक समीकरणों में दिख रहा है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला का नया समीकरण किसे सत्ता दिलाता है।