दुनिया तेजी से बदल रही है। इस बदलाव के बीच कुछ समय पहले के भी बहुत से आविष्कार और साधन पुराने लगने लगे हैं। महज दो दशक में कई साधन या सामान बाजारों से गायब हो चुके हैं या फिर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दृश्य और सुनने के प्रसंगों को बांध कर तथा उसमें खो जाने के पलों को देने वाले आडियो-वीडियो कैसेट और सीडी इतिहास होते दिखाई देते हैं। बंगलुरु के एक संग्रहालय में गीत-संगीत की दुनिया में समय के साथ उतरते और गायब होते संसाधनों को बड़े रोचक तरीके से संभाल कर रखा गया है। न केवल इन्हें, बल्कि अनेक भारतीय वाद्ययंत्रों को भी बड़ी ही खूबसूरती से संजोकर रखा गया है। ये वाद्ययंत्र हमारी गौरवशाली संस्कृति की धरोहर हैं। आज की नई पीढ़ी बड़े आश्चर्य से इन्हें देखती है।

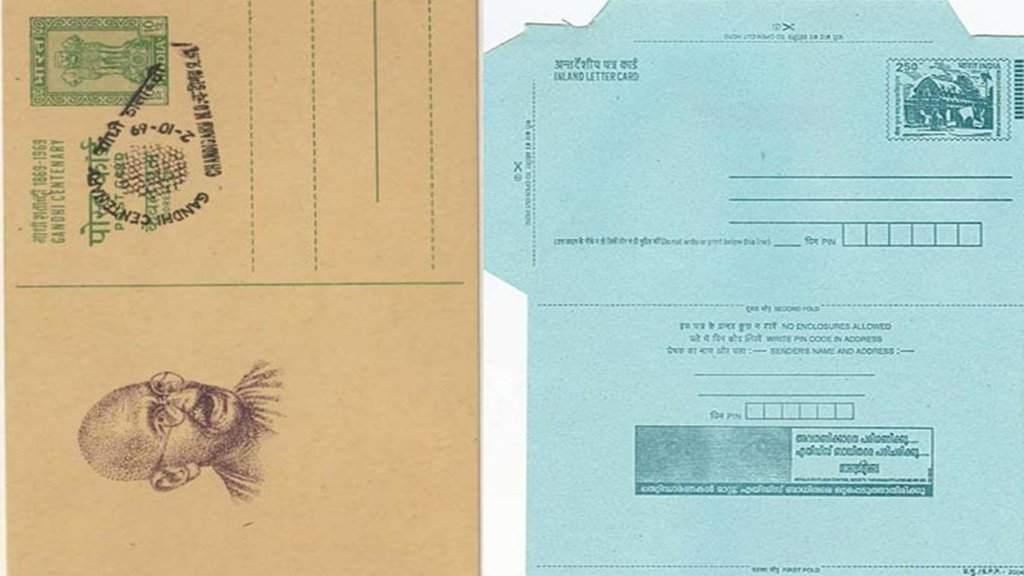

पत्र और चिट्ठियां तो पहले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं

यह अविष्कारों को लेकर एक उदाहरण मात्र है। पत्र और चिट्ठियां तो पहले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। ऐसी कई चीजें, जिनके साथ कुछ समय पहले तक अपना वक्त गुजारते थे, वे हमारा सहारा होती थीं, वे अब खोजे नहीं मिलतीं। हालांकि हमारी रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए वे चीजें तभी याद आती हैं, जब हम किसी वक्त खाली होते हैं या फिर हमें उनकी जरूरत महसूस होती है।

चिट्ठियों को देखे मानो जमाना हो गया है। चिट्ठियों का यों इतिहास हो जाना दुखद है। इनका कोई संग्रहालय भी शायद ही देश में कहीं हो। आधुनिक पीढ़ी चिट्ठियों से पूरी तरह अनभिज्ञ जान पड़ती है। जिस पीढ़ी ने चिट्ठियों का समय देखा है, वह चिट्ठियों के इंतजार की कसक को जानती है। उसकी खुशबू और स्पर्श को पहचानती है। शब्दों के सहारे वाक्यों में पिरोई गई भावनाओं को महसूस कर सकती है। हां, यह जरूर है कि वक्त के साथ बदलते स्वरूप में वह पीढ़ी भी चिट्ठियों के मौजूदा स्वरूप के साथ जीने की अभ्यस्त हो चली है और अब उसे ही स्वीकार करना उसकी मजबूरी हो गई। चिट्ठियों के पुराने दौर को याद करना ही उसकी नियति रह गई है।

आमतौर पर चिट्ठियों का प्रथम वाक्य कुशल क्षेम पूछने और बताने से शुरू हुआ करता था। इसकी भाषा और वाक्य विन्यास सभी चिट्ठियों में लगभग एक-सा होता था। प्रथम वाक्य कुछ इस प्रकार हुआ करता था- ‘आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहां ठीक हूं। उम्मीद है, आप लोग भी वहां पर अच्छी तरह से होंगे।’ अगर चिट्ठी लिखने वाले को अपने घर के सभी सदस्यों की कुशल-क्षेम बताना हो तो वह ‘हम यहां ठीक हैं’ लिखता था। एक से अधिक के लिए ‘मैं’ के संबोधन की जगह बातचीत में ‘हम’ का प्रयोग किया जाता है। कई हिंदीभाषी क्षेत्रों में एक के लिए भी, ‘मैं’ की जगह ‘हम’ का प्रयोग होता है। जैसे ‘मैंने यह कार्य किया है’ की जगह लोग कहते हैं ‘हमने यह कार्य किया है’।

ऐसा माना जाता है कि ‘मैं’ ज्यादा व्यक्तिपरक संबोधन है, जबकि ‘हम’ में नजाकत जान पड़ती है। हालांकि ऐसा कहने में ‘हम’ भी व्यक्तिपरक तो है, मगर इसमें सामूहिकताबोध भी छिपा है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को रखते हुए बार-बार ‘हम’ शब्द का प्रयोग करता है तो वह अनजाने ही भाषा के तकाजों से दूर चला जाता है, मगर सामूहिकता का एक रूपक रचता है। यों जरूरी यह है कि भाषा के दायरे का विस्तार हो, न कि क्लिष्टता के प्रति सम्मोहन के बीच दायरे निरंतर छोटे होते जाएं।

बहरहाल, चिंतक मानते हैं कि व्यक्ति स्वभावत: स्वार्थी होता है। वह बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य नहीं करता। यहां तक कि एक दानदाता भी दान देते समय उससे मिलने वाले सुख के लोभ में पड़ जाता है। उसे दान का सुख प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सम्मान जैसे कई रूप में दिखाई देता है। इसलिए शास्त्रों में निस्वार्थ दान की महत्ता बताई गई है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ‘गुप्त दान’ को निस्वार्थ दान की श्रेणी में माना जा सकता है। हित के कार्य भी निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए। अगर दानदाता पर अहंकार हावी हो जाए तब ऐसा दान, दान नहीं रह जाता, स्वार्थ बन जाता है। दान में निस्वार्थ तटस्थता होना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं से अतिरिक्त दान तो अच्छा है ही, लेकिन आवश्यकताओं को सीमित करके किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे दान से अहं का क्षरण होता है।

अहं यानी अहंकार। किसी महकमे के दफ्तरों में कितने ही अधिकारी अपने अधीनस्थ से कठिन कार्य की जटिल गुत्थी को उन पर दबाव बनाकर सुलझवा लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले अधिकारी के सामने संपन्न किए गए कार्य को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि अभीष्ट कार्य को उन्होंने खुद ही सफलतापूर्वक संपन्न किया है। वे कहते हैं, ‘यह कार्य मैंने किया है।’ ऐसा करके वे अपने अहं की तुष्टि करते हैं और अहंकारी बन बैठते हैं। अपने अधीनस्थ द्वारा की गई मेहनत को गौण करार देते हैं।

आमतौर पर जब व्यक्ति का अहं जागता है तब स्वयं को ‘मैं’ से संबोधित करने वाला व्यक्ति सब कुछ का स्रोत खुद को मानने लगता है। हालांकि सभी कार्यों का श्रेय लेने के भाव में ‘मैं’ का प्रयोग करना भी अहंकार है, लेकिन इसके लिए ‘मैं’ को जरा दंभ के साथ बोलना पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में यह देखा जा सकता है। व्यक्ति आवेश में आकर कहता है, ‘किसी को क्या मालूम, वह हम ही हैं, जिसने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। हक तो हमारा ही सबसे अधिक बनता है।’ वहीं कुछ लोग संस्था या समूह के किए गए कार्यों के बारे में भी ‘मैंने कराया’ का भाव परोसते हैं। बहरहाल, जान लेना जरूरी है कि शब्दों का प्रयोग और भाषा का इस्तेमाल ही व्यक्ति को समझदार ठहराता है।