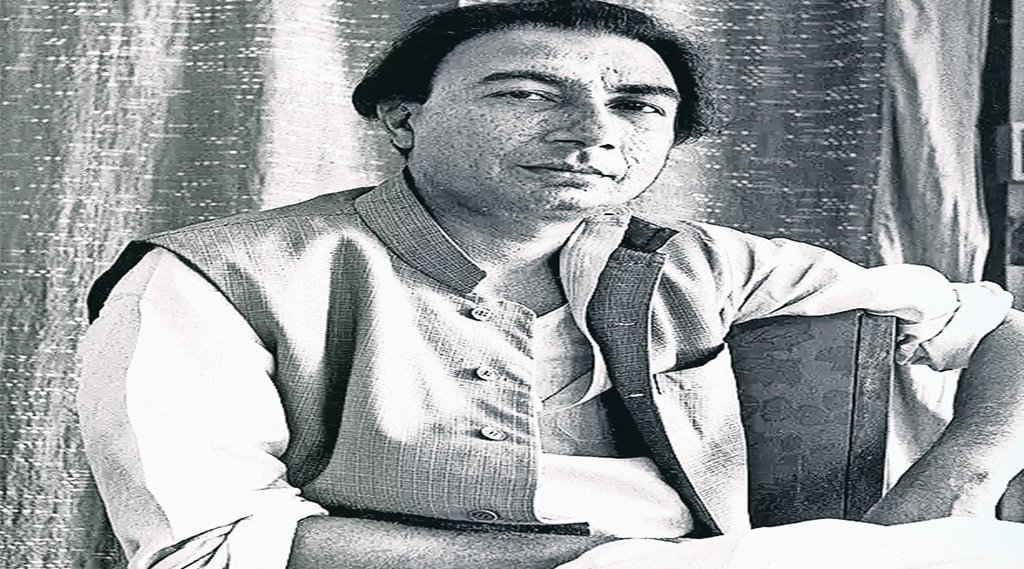

भारत को प्रगतिशील तकाजे के साथ जिस तरह आजादी हासिल हुई, वह आगे स्वाधीन भारत में कला और साहित्य के राष्ट्र निर्माण में जुड़ने की शानदार दास्तान बनी। दिलचस्प यह कि इस जुड़ाव में सिनेमा जैसे नए कला माध्यम को भी अहम स्थान मिला। यही वजह है कि पचास और साठ के दशक की फिल्मों का तारीखी नाज आज भी कायम है। इस दौर में सिनेमा और शायरी के गहरे हुए रिश्ते में प्रगतिशीलता का रंग जिस शायर के कारण सबसे ज्यादा घुला, वे हैं साहिर लुधियानवी।

सौ साला सफरनामे के बाद भी इस शायर के नाम और कलाम की लोकप्रियता आज भी अगर कायम है तो यह उनकी कलम की ताकत है। दरअसल उर्दू शायरी में प्रगतिशीलता का जो तेवर आज भी नजर आता है, उसे बहाल रखने में साहिर का बड़ा योगदान है। बात इश्क की हो कि समाज की, साहिर ने शायराना फिक्र को ऐसी जनवादी शक्ल दी, जिसका असर पूरे उर्दू अदब पर पड़ा।

साहिर का मूल नाम अब्दुल हई था। उनका जन्म आठ मार्च, 1921 को लुधियाना में हुआ था। जब वे महज 13 साल के थे तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तब उनकी मां ने एक बड़ा कदम उठाकर अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। साहिर अपनी मां के साथ रहे। खासतौर पर महिलाओं के बारे में साहिर की शायरी में जो प्रगतिशील और इंकलाबी रुझान दिखता है, उसके पीछे उनकी जिंदगी के ऐसे ही कुछ तल्ख तजुर्बात हैं।

अपनी पढ़ाई-लिखाई के दिनों में ही साहिर का शायरी के प्रति खासा झुकाव हो चुका था। 24 साल की उम्र में उनकी किताब ‘तल्खियां’ न सिर्फ आ चुकी थी बल्कि इस कारण वे शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे। इसी दौरान वे उर्दू अखबार ‘अदबे-लतीफ’, ‘शाहकार’ और ‘सवेरा’ के संपादक बने। ‘सवेरा’ में उन्होंने हुकूमते-पाकिस्तान की मुखालफत की तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। वे हिंदुस्तान चले आए और यहां आकर प्रगतिशील लेखकों की जमात में शामिल हो गए।

50 और 60 के दशक में तरक्कीपसंद शायरी का एक नया उठान हर तरफ देखने को मिल रहा था। फैज से लेकर पाब्लो नेरुदा तक का लेखन लोगों को अदब के जनवादी सरोकारों से जोड़ रहा था। साहिर पर फैज और मजाज का असर ज्यादा रहा।

कालेज के दिनों में साहिर की नजदीकी अमृता प्रीतम से बढ़ी। पर इस नजदीकी में दरार आ गई। यह टीस बाद तक दोनों के जीवन पर छाई रही। कहते हैं कि साहिर मुसलमान थे, इस वजह से अमृता के माता-पिता को उनका प्रेम रास नहीं आ रहा था। बात यहां तक बिगड़ी कि अमृता के पिता के कहने पर साहिर को कालेज से निकाल दिया गया था।

साहिर ने लिखा है- ‘जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमां होती है/ दुनिया का इशारा था लेकिन समझा न इशारा दिल ही तो है।’ बाद के दिनों में साहिर का नाम गायिका सुधा मल्होत्रा से भी जुड़ा, लेकिन यह करीबी भी आखिरकार दूरी में तब्दील हुई। इसके बाद तो जैसे उन्होंने खुद को अकेला ही मान लिया और आजीवन अविवाहित रहे।

साहिर के हिंदुस्तान आते ही फिल्मों से उनके जुड़ाव में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 1950-1975 के हिंद फिल्मों का पूरा दौर साहिर के नाम है। ‘प्यासा’, ‘फिर सुबह होगी’, ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’, ‘नया दौर’, ‘काजल’, ‘चंद्रलेखा’ और ‘कभी-कभी’ जैसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जो साहिर के नग्मों के बिना सोची ही नहीं जा सकती हैं। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा।

यार-दोस्तों और महफिलों के बीच जीने वाला यह शायर आखिरी दिनों में अपने कई अजीजों का एक के बाद एक साथ छूटने से थोड़ा टूटने लगा था। 25 अक्तूबर, 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जनवादी सरोकारों के साथ साहिर की हैसियत शायरी की दुनिया में आज भी एक शिखर पुरुष की तरह है।