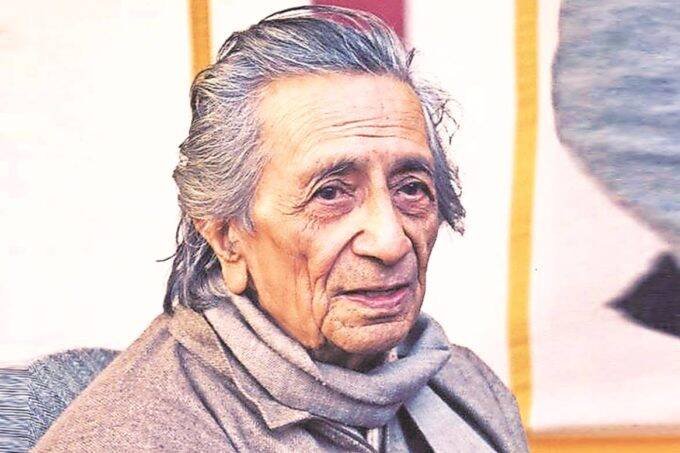

भारत के इतिहास में स्वाधीनता और विभाजन की चर्चा भले एक साथ होती हो, पर इसके मायने बहुत जटिल और गहरे हैं। सांस्कृतिक तौर पर तो विभाजन एक ऐसी कचोट है, जिससे आज तक सरहद के दोनों तरफ का समाज नहीं उबर पाया है। इस कचोट, इस पीड़ा के बारे में जो साहित्य लिखा गया, वह दरअसल एक मुठभेड़ है आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक चेतना और मनुष्यता के शाश्वत मूल्यों के बीच। खासतौर पर हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद के दौर के कई साहित्यकारों के यहां यह मुठभेड़ देखने को मिलती है। इस दौर के साहित्यकारों ने लाल किले पर तिरंगे को चढ़ते और देश के भूगोल को बदलते एक साथ देखा। लिहाजा उनके चिंतन और मानस में एक साथ कई बातें कौंधती हैं। इस दौर और पीढ़ी के साहित्यकारों में भीष्म साहनी एक बड़ा नाम है।

उनका जन्म आठ अगस्त, 1915 को रावलपिंडी (पाकिस्तान) में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता हरबंस लाल साहनी तथा माता लक्ष्मी देवी की सातवीं संतान और हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता बलराज साहनी के वे अनुज थे। पिता के समाजसेवी व्यक्तित्व का उन पर काफी असर था। विभाजन के पहले वे अवैतनिक शिक्षण के साथ कुछ व्यापारिक कामकाज करते थे। विभाजन के बाद भारत आकर उन्होंने अखबारों में लिखना शुरू किया। बाद में अंबाला और अमृतसर में अध्यापनकरने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्राध्यापक बने। उन्हें पंजाबी, हिंदी, और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। साथ ही संस्कृत और रूसी भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। 1957 से 1963 तक उन्होंने मास्को में ‘फॉरेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस’ में अनुवादक के तौर पर कार्य किया। यहां उन्होंने करीब दो दर्जन रूसी किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया।

उनकी पहली कहानी ‘अबला’ कॉलेज की पत्रिका ‘रावी’ में तथा दूसरी कहानी ‘नीली आंखें’ अमृतराय के संपादकत्व में ‘हंस’ में छपी। ये सिलसिला आगे काफी प्रगाढ़ हुआ। उन्होंने एक तरफ ‘झरोखे’, ‘कड़ियां’, ‘तमस’ और ‘मय्यादास की माड़ी’ सरीखे चर्चित उपन्यास लिखे तो वहीं ‘भाग्यरेखा’, ‘पटरियां’, ‘पहला पाठ’, ‘भटकती राख’, ‘शोभायात्रा’ और ’निशाचर’ जैसी कहानियां भी लिखीं। इसके अलावा ‘हानूश’ और ‘कबिरा खड़ा बाजार में’ जैसे प्रसिद्ध नाटक भी लिखे। मृत्यु से कुछ दिन पहले ‘आज के अतीत‘ नाम से उनकी आत्मकथा आई।

आलोचक नामवर सिंह ने उनके लिए कहा था, ‘हैरानी होती है यह देखकर कि रावलपिंडी से आया हुआ आदमी जो पेशे से अंग्रेजी का अध्यापक था और जिसकी भाषा पंजाबी थी, वह हिंदी साहित्य में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था।’

इंसानी जीवन को उसके द्वंद्व के साथ देखना और फिर उसके प्रगतिशील राजनीतिक-सामाजिक भाष्य के लिए अक्षर जमीन तैयार करना, भीष्म साहनी की कलम ने यह काम जिस तरह किया, वह एक रचनात्मक मिसाल है। कमाल यह भी कि इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ के साथ प्रतिबद्ध सांगठनिक जुड़ाव के बावजूद उन्होंने अपने साहित्य की स्वायत्त पहचान को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। साहित्य अकादेमी सम्मान और पद्म भूषण से नवाजे गए भीष्म साहनी अपने रचना संसार के जरिए जहां हमें सांप्रदायिकता के खतरों से बार-बार आगाह करते हैं, वहीं वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालों का पुरजोर हौसला भी बढ़ाते हैं।