प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की चर्चा करते हैं, तब विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस की उग्र प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस नेहरू को ‘राजनीतिक देवता’ मानती है। फिर उनके देवत्व पर कोई सवाल करे, यह उसे रास नहीं आता है। गढ़ी गई छवि और वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है। मोदी इसी अंतर को रख रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के भीतर से प्रयास हुआ था। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेहरू के समकालीन द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी पुस्तक ‘द नेहरू एपाक: फ्राम डेमोक्रेसी टू मोनार्की’ में इसे बखूबी सामने लाए थे। पर नेहरूवादी वैचारिक आधिपत्य में पले-बढ़े इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की बड़ी जमात ने दशकों तक इस देवत्व को कमजोर होने नहीं दिया।

उलटे सच बोलने और राजनीतिक मूल्यों के प्रति आग्रह करने वाले असंतुष्ट कहे जाने लगे और मुख्यधारा से बाहर होने का जोखिम उठाते रहे। नेहरू के अघोषित आधिपत्यवाद ने कांग्रेस के भीतर के खुलेपन की संस्कृति को समाप्त कर दिया। मिश्र की तरह दर्जनों पुस्तकें नेहरू युग के यथार्थ को बहस का हिस्सा नहीं बना पाईं। मोदी द्वारा उल्लेख मात्र ही नेहरूवाद पर आलोचनात्मक बहस को संभव कर पाया है।

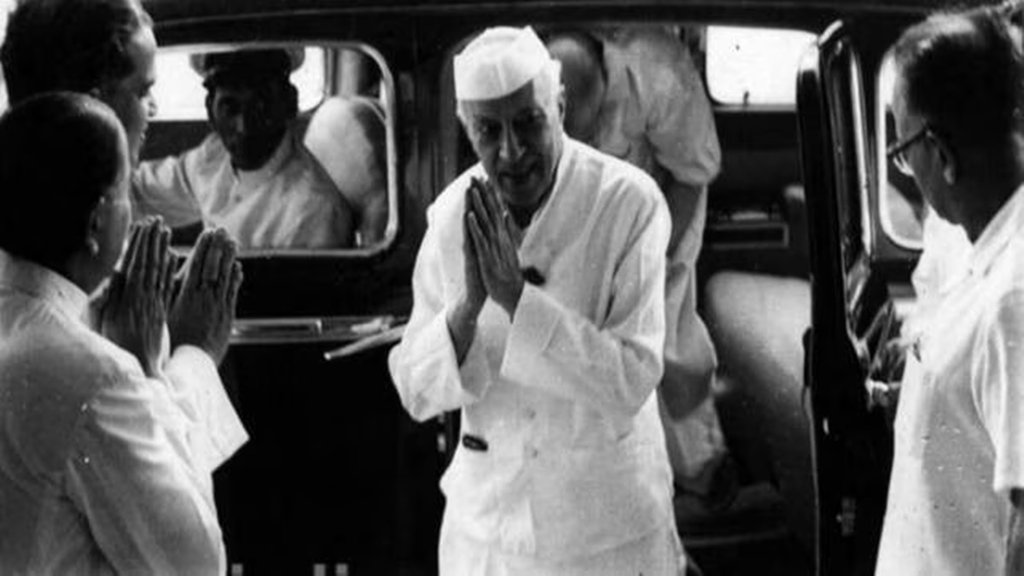

स्वतंत्र भारत की राजनीति की नींव नेहरू के लंबे कालखंड में पड़ी थी। इसलिए उसे बिना जाने-समझे हम संसदीय जनतंत्र की परिपाटियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। नेहरू निश्चित तौर पर लोकप्रिय नेता थे। लोकप्रियता नेतृत्व की क्षमता को असीम बना देती है। पर इस क्षमता का उपयोग कैसे होता है, इससे राजनीतिक संस्कृति बनती या बिगड़ती है। इस संदर्भ में नेहरू काल का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। संविधान सभा जो अस्थायी संसद भी थी, उसमें 31 जुलाई 1947 को लार्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त करने के लिए अनुमोदन का प्रस्ताव आया। इसने सदस्यों को सकते में डाल दिया। महावीर त्यागी श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में एक थे। उन्होंने सवाल उठाया कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने के लिए विचारार्थ प्रस्ताव सदन में जब आया ही नहीं, तब सदन का अनुमोदन कैसे हो सकता है। मगर नेहरू का निर्णय सब पर भारी पड़ा। यह अकेली घटना नहीं है।

संविधान सभा के सामने 17 मई, 1949 को इससे भी महत्त्वपूर्ण सवाल आया। भारत को ब्रिटिश कामनवेल्थ का अंग बनाने के लिए संविधान सभा से अनुमोदन मांगा गया। सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि राष्ट्र की अस्मिता और नियति से जुड़े प्रश्न पर किसने कब फैसला लिया। केटी शाह संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों में एक थे। समाजवादी रुझान था। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि अनुमोदन का सवाल तो तब आता जब प्रस्ताव सदन में विचारार्थ रखा जाता। राष्ट्रमंडल में शामिल न होने की सामान्य इच्छा से नेहरू परिचित थे। इसलिए उन्होंने इस पर बहस का अवसर ही नहीं दिया। वे फिर संविधान सभा पर हावी हो गए।

संविधान सभा में विद्वतापूर्ण बहस तो होती रही, पर यह भी सच है कि अनेक महत्त्वपूर्ण सवालों पर यह प्रतिकार का अवसर खोती रही। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में लोकप्रिय नेता नहीं रहे। पर वहां स्थिति भिन्न रही। अमेरिका में जार्ज वाशिंगटन की लोकप्रियता और प्रभाव चरम पर था। संविधान निर्माता और लोग उन्हें ‘दासभाव’ से देखते थे, पर वाशिंगटन ने इस राजनीतिक संस्कृति को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्हें अपरिहार्य मानने वाले को उन्होंने न तो पुरस्कृत किया और न ही अपने राजनीतिक आचरण में लोकतांत्रिक मूल्यों को नजरअंदाज किया। ऐसा कर वे अमेरिकी राजनीति ही नहीं, लोकतंत्र के इतिहास में अपरिहार्य संदर्भ बिंदु बन गए।

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा स्वाभाविक थी। मगर इस पर नेहरूवादी ग्रहण लग गया। नियंत्रित अभिव्यक्ति ही संभव था। इसका उदाहरण फिल्म जगत की लोकप्रिय शख्सियत मजरूह सुल्तानपुरी की गिरफ्तारी थी। 1949 में बंबई में मिल मजदूरों की सभा में उन्होंने कविता का पाठ किया, जिसमें भारत का राष्ट्रमंडल में शामिल होने का विरोध था। यह न तो अमर्यादित था, न ही संविधान का उल्लंघन। लेकिन उन पर मुकदमा हुआ और 1951 में वे जेल भेज दिए गए।

राष्ट्र संस्थाओं से आगे बढ़ता है, लेकिन उसका प्रभाव व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करता है। इसलिए संसदीय जनतंत्र की बुनियाद संस्थागत राय-मशविरा को माना गया है। नेहरू इसको नजरअंदाज करते रहे। घटना 1953 की है। बर्मा के राष्ट्रपति बा यू भारत आए थे। नेहरू ने मणिपुर की बाईस सौ किलोमीटर की समृद्ध कबाव घाटी को बर्मा को भेंट दे दी। मंत्रिमंडल और संसद मूकदर्शक बना रहा।

कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थी। आंदोलन की बड़ी धरोहरों और घटनाओं के कारण कांग्रेस जनमानस की पार्टी बनी हुई थी। लेकिन सत्ता में आते ही वे समाज और व्यवस्था परिवर्तन की जगह राजनीतिक बुराइयों से समझौता करने लगे। इससे अनेक लोगों को कांग्रेस छोड़ने या निष्क्रिय होने के लिए बाध्य होना पड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जेबी कृपलानी भी उनमें एक थे। 21 दिसंबर 1953 को लोकसभा में कांग्रेस के एमएन लिंगम ने उन पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि ‘आपने कांग्रेस कब छोड़ी’। इस पर कृपलानी ने रोचक जवाब दिया- ‘आप तिथि खोज लेंगे, जिस दिन से कांग्रेस ने महात्मा गांधी का अनुसरण करना छोड़ दिया और भ्रष्टाचार एवं धोखा कांग्रेस की संस्कृति बन गई।’

कांग्रेस के एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शंकर राव देव ने अगस्त 1949 में ‘कांग्रेस में गिरावट’ पर तीन भाषण दिया। उन्होंने कहा, संख्यात्मक संपन्नता और गुणात्मक समृद्धि में अंतर होता है। उनका मूल आशय कांग्रेस का तेजी से हो रहा नैतिक पतन का संकेत था। इतनी जल्दी स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, प्रशिक्षण और संकल्प पर कुठाराघात होगा, यह शंकरदेव जैसे लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कृपलानी और देव भले अनसुने रह गए, पर मोदी इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण अध्याय को खोलने में सफल रहे। कांग्रेस मोदी से लड़ सकती है, पर इतिहास के तथ्यों को नहीं झुठला सकती है।