जलियांवाला बाग के लिए मेरे दिल में एक खास जगह तब बनी जब अस्सी के दशक में मुझे तकरीबन हर दूसरे हफ्ते अमृतसर जाना पड़ता था। ये वो दिन थे जब जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने स्वर्ण मंदिर में डेरा डाल रखा था अपने हथियारबंद साथियों के साथ। ये नौजवान दरबार साहिब के परिसर में ऐसे घूमा करते थे जैसे वह एक पवित्र मंदिर नहीं, किसी सेना की छावनी हो।

उन दिनों मैं कोलकता के ‘टेलीग्राफ’ अखबार में काम किया करती थी और पंजाब मेरा ‘बीट’ इसलिए बन गया था, क्योंकि भिंडरांवाले के साथ पहला इंटरव्यू मैंने किया था। सो, मैं उसकी हरकतों पर लिखने के लिए भेज दी जाती थी। जब भिंडरांवाले का नाम कई आतंकवादी घटनाओं से जुड़ने लगा, दिल्ली में बैठे हम पत्रकारों को अंदेशा था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सेना भेजने पर अवश्य मजबूर हो जाएंगी।

जब 1984 में मंदिर की नालियों में कटी हुई लाशें बोरियों में मिलने लगीं और मंदिर के परिसर की सैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी गई, तो अंदेशा यकीन में बदल गया और कभी-कभी तो मुझे आधी रात को फोन आता था मेरे सम्ंपादक का कि अमृतसर के लिए अभी निकलना होगा, क्योंकि कल सेना अंदर भेजी जा रही है। यह वह समय था जब भिंडरांवाले रोज शाम को मंदिर के लंगर की छत से भारत सरकार और हिंदुओं के खिलाफ अपने साथियों को उकसाया करता था।

हम अक्सर लंगर वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ करते थे और रास्ते में जब जालियांवाला बाग की पतली प्रवेश गली दिखती, हम अंदर जाते थे उन शहीदों को याद करने, जिनको जनरल डायर ने बेरहमी से मारा था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल, 1919 को।

बाग के अंदर जाने का एक ही रास्ता था और इसी रास्ते से डायर के सिपाही अंदर गए और वहीं से उन्होंने हजारों की तादाद में जमा हुए लोगों पर गोलियां बरसाईं। जब तक गोलियों की यह बरसात बंद हुई, तब तक औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक साढ़े तीन सौ लोग मारे जा चुके थे। लेकिन जिन्होंने इस जनसंहार के बाद लाशें गिनीं, उनके हिसाब से कम से कम हजार लोग यहां मारे गए थे उस दिन।

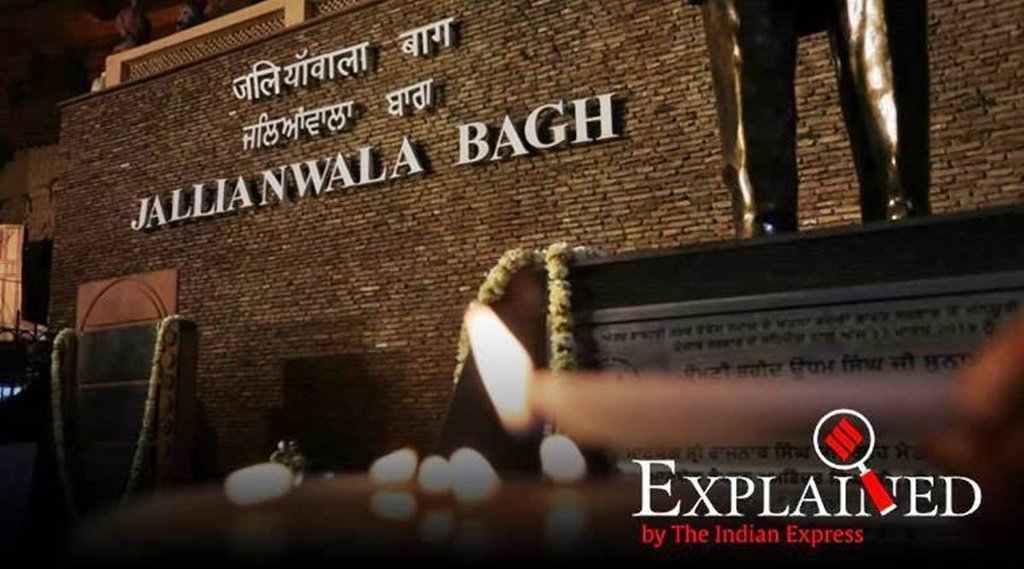

जब भी हम जाते थे इस बाग में उनको सलाम करने, ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी ऐसी जगह माथा टेक रहे हैं जो मंदिरों से भी ज्यादा पवित्र है। इसलिए जब मैंने ‘नए’ जलियांवाला बाग की तस्वीरें देखीं, मुझे ऐसा लगा जैसे इस कत्लगाह की बेअदबी की गई है।

जिस प्रवेश गली में जाते ही दिल दहल जाता था, इसलिए कि उसकी सादी, चिकनी दीवारें जैसे बोला करती थीं, अब चुप हो गई हैं, क्योंकि उन पर इस सौंदर्यीकरण में चिपका दी गई हैं हंसते, खेलते लोगों की पलस्तर की मूर्तियां। किस वास्ते? क्या उस खून भरी बैसाखी को भुलाने के लिए?

नए जलियांवाला बाग में जहां कत्लगाह की बंजर जमीन होती थी, अब वहां बन गया है बिल्कुल वैसा बाग, जो अक्सर दिखता है किसी सरकारी दफ्तर के सामने और बाग की वे पुरानी दीवारें, जिनमें गोलियों के निशान अब भी हैं, उनको अब सजा दिया गया है। किस वास्ते? अगर गिर रही थीं दीवारें, तो उनकी थोड़ी-बहुत मरम्मत कर दी जाती तो काफी होता। कम से कम आने वाली पीढ़ियों को साफ दिखते निशान, उनके पूर्वजों की कुर्बानियों के।

जलियांवाला बाग का इस अजीब, बेमतलब सौंदर्यीकरण का दोष हम मोदी सरकार को नहीं दे सकते, इसलिए कि यह किया गया है कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की रजामंदी से। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उनका जवाब था, ‘भई मुझे तो काफी ‘नाइस’ लगता है’। आश्चर्य होना चाहिए तो राहुल गांधी के बयान पर।

कांग्रेस के इस सदैव युवराज ने कहा- ‘शहीदों की बेइज्जती’ हुई है और एक शहीद का बेटा होने के नाते वे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी! क्या आप जानते नहीं थे कि जिस समिति के तहत इस पवित्र स्थान का तथाकथित सुधार हुआ है, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे? सबसे शर्मिंदा अगर किसी को होना चाहिए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, जिसकी निगरानी में यह सारा काम किया गया है पिछले दो वर्षों में।

कोविड का दौर था, सो सब कुछ चुपके से हुआ, कोई बीस हजार करोड़ रुपए खर्च कर। दुनिया को तभी इस नए जलियांवाला बाग की शक्ल दिखी, जब प्रधानमंत्री अमृतसर गए पिछले हफ्ते उसका उद्घाटन करने और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डालीं।

जब हल्ला मचने लगा, तो प्रधानमंत्री का समर्थन करने निकले उनके मंत्री और भक्त, जिन्होंने साबित करने की कोशिश की कि पुराने जलियांवाला बाग का बहुत बुरा हाल था, इसलिए सुधार अनिवार्य हो गया था। जो लोग अब इसकी आलोचना कर रहे हैं वे सिर्फ गंदी राजनीति खेल रहे हैं। झूठ है यह। सच तो यह है कि मेरे जैसे लोगों ने आलोचना की है तो इस उम्मीद से कि अब भी इस जगह की सादगी उसको वापस लौटा दी जाए। कम से कम उस प्रवेश गली से वे मूर्तियां हटा दी जाएं।

इसमें राजनीति आती ही नहीं है। इसमें दर्द सिर्फ इसका है कि जिस जगह और जिस घटना से जुड़ा है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, वहां जिस तरह का सौंदर्यीकरण हुआ है, वह किया गया है बिना उस जगह की अहमियत, उसका दर्द समझ बिना। सुधार हो सकता था, मरम्मत जितनी मंजूर करनी थी कर सकते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के ये शब्द ध्यान में रखते हुए- ‘आओ प्रिय रितुराज किंतु धीरे से आना/ ये है शोक स्थान यहां मत शोर मचाना’।