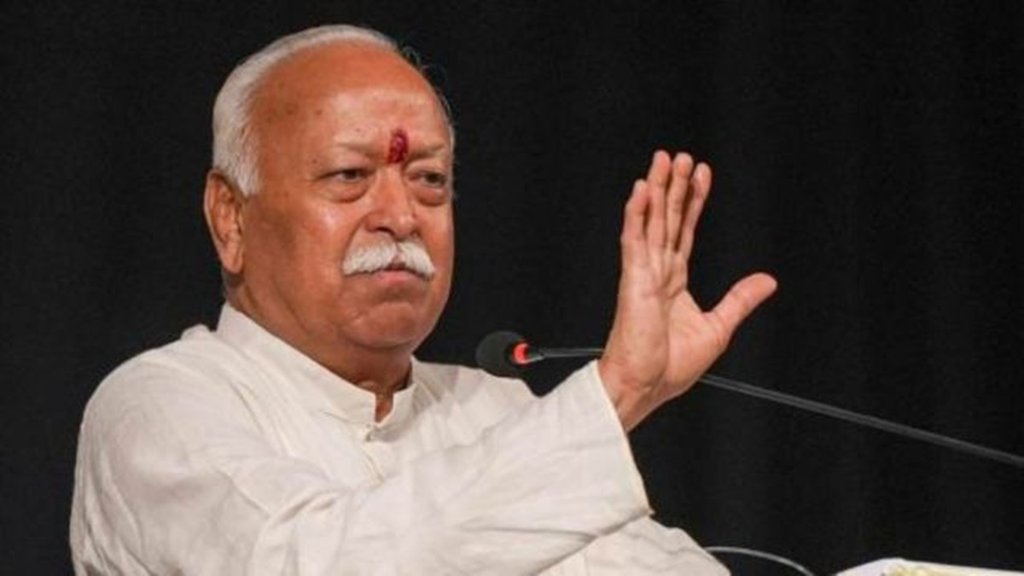

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू राष्ट्र एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। सौ वर्षों से संघ राष्ट्र के इसी रूप की चेतना को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक साक्षात्कार में कहा है कि हिंदू राष्ट्र संघ की अपरिवर्तनीय विचारधारा है। स्वाभाविक है आलोचकों का प्रश्न कि क्या संघ संविधान के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बदल देना चाहता है? दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीयता से जुड़े इस गंभीर प्रश्न को सतही विमर्श का हिस्सा बनाया जाता रहा है। अत: जो विवाद आज से पांच दशक पहले था, वह आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।

आलोचकों का शैक्षणिक प्रशिक्षण पाश्चात्य समझ पर आधारित है। अत: राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता, धर्म इत्यादि शब्दों को वे उसी बौद्धिक चश्मे से देखते हैं। उनकी समझ की प्रक्रिया में भारतीय पक्ष और अवधारणा नदारद है। समकालीन हिंदू बौद्धिक पूर्व की लेखनी के उद्धरणों से अपना काम पूरा मान लेते हैं। इसलिए पूरी बौद्धिक लड़ाई शब्दों के प्रति पूर्वाग्रहों में सिमट कर रह जाती है।

अध्ययन में आलस्य चिंतन की दरिद्रता को जन्म देता है

अध्ययन में आलस्य चिंतन की दरिद्रता को जन्म देता है। किसी भी समाज के लिए यह अत्यंत ही खतरनाक अवस्था होती है। यह न सिर्फ विचारों के प्रवाह को रोकता है, बल्कि समाज की सामूहिक समझ के स्तर को गिराने का सक्रिय साधन बन जाता है। संस्कृति, राष्ट्र, सभ्यता जैसी जीवंत अवधारणाओं पर मौलिक लेखनी महर्षि अरविंद और विपिन चंद्र पाल के बाद मानो ठहर-सी गई है। इस ठहराव को तोड़ना ही सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती है।

इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति और इसकी प्राचीनता पर जितना काम विदेशी विद्वानों ने किया है उसका एक चौथाई भी स्वदेश में नहीं हुआ है। यहां तक कि संघ जो जन्म काल से ही विवादों में घिरा रहा है उस पर भी सहमति-असहमति के ऊपर जो भी गंभीर लेखनी हुई है वह पश्चिमी शोधकर्ताओं ने ही किया है चाहे जेए कुरन हों, या वाल्टर एंडरसन या जैफरला या कोएनराड एल्स्ट हों। वास्तविकता का यह पारदर्शी चित्र है, जो समकालीन विमर्श के खोखलेपन को प्रदर्शित करता है। संघ के दो चिंतकों दत्तोपंत ठेंगड़ी और रंगाहरि ने इस विमर्श में गंभीर लेखन द्वारा हस्तक्षेप किया है। ठेंगड़ी की पुस्तक ‘राष्ट्र’ इसमें प्रमुख है, पर वह भी व्यक्तिगत पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

राजस्थान, गुजरात और अब बिहार दौरा… ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी की ‘राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स’

हिंदू राष्ट्र पर विवाद के अनसुलझे पक्ष को तलाशना आवश्यक है। पश्चिम में राष्ट्र निर्माण का आधार प्राय: धर्म, भाषा और भूगोल रहा है। भारत की स्थिति भिन्न है। यहां राष्ट्र की बुनियाद संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना रही है। इसलिए पश्चिम और भारत के दर्शनों की प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। पाश्चात्य दर्शन पूर्ण रूप से भौतिकवाद पर आधारित है, तो भारतीय दर्शन एवं आध्यात्म के बीच अंतर खींचना कठिन है। इसने स्वाभाविक रूप से दूसरे आयाम को जन्म दिया है। राष्ट्रीयता ने राष्ट्र का निर्माण किया है या राष्ट्र से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है? पूरा पश्चिम राष्ट्रीयता के सांचे में विकसित हुआ है। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो या पोलैंड या आयरलैंड। भारत यहां भी भिन्न है। यहां राष्ट्र ने राष्ट्रीयता को इसकी संस्कृति और आध्यात्मिक यात्रा ने राष्ट्रीयता को विकसित किया है। इसलिए इन दोनों बातों में उन्नति और अवनति हमारी राष्ट्रीयता को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। संघ उन्नत हिंदू की बात करता है।

वह विविधता को प्रोत्साहित करता है। परंतु विविधता विघटन का कारण नहीं बनता है। विविधता की चौहद्दी वहीं समाप्त हो जाती है, जहां से सह-अस्तित्व एवं एक दूसरे के प्रति सरोकार समाप्त होने लगता है। यहां चार्वाक भी विघटन का कारण नहीं बना। बौद्ध-वैदिक दर्शनों के बीच वैचारिक संघर्ष ने विघटन को जन्म नहीं दिया। किसी एक चिंतक, पुस्तक, उपदेश या जीवन पद्धति ने विविधता के प्रवाह को नहीं रोका है। यही उन्नत हिंदू है। सदियों से इसे एकरूपतावादी संप्रदायों से विविधतावाद के बचाव में संघर्ष करना पड़ा है। यह आज भी जारी है। विनोबा भावे इसे ‘ही’ संस्कृति और ‘भी’ संस्कृति की लड़ाई कहते थे। ‘ही’ में विश्वास करने वाले कभी भारत एक विचार को समृद्ध नहीं कर सकते हैं। इसको उन्नति सिर्फ ‘भी’ के आचरण करने वालों से हो सकता है।

संघ संस्थापक डा हेडगेवार ने इसी ‘भी’ सभ्यताई पक्ष के कारण भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ कहा था। भारत का संविधान भी इसी का प्रतिबिंब है। संविधान की व्यावहारिकता उसमें वर्णित शब्दों नहीं, उसको मानने वालों की जीवन दृष्टि पर निर्भर करता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्मनिरपेक्षता पर सुंदर व्याख्यान दिया था, परंतु पाकिस्तान उन शब्दों से अप्रभावित रहा और सांप्रदायिक राज्य बना रहा। भारत के संविधान में यदि कोई सांप्रदायिक अवधारणा कभी कोई जोड़ भी देता, तो समाज का व्यवहार उससे संचालित नहीं होता।

एकरूपता की मानसिकता का खतरा हिंदू जीवन दर्शन से नहीं है। इसीलिए संघ बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अवधारणाओं को विभाजनकारी संक्रमण मानता है। वर्ष 1866 में भूदेव मुखोपाध्याय ने उनाबिंगाशो पुराण (उन्नीसवां पुराण) लिख कर और चंद्रनाथ बसु ने 1892 में ‘हिंदुत्व’ के द्वारा हिंदू जीवन पद्धति को वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बनाया था, जिसे हेडगेवार ने जमीनी परिवर्तन के लिए हिंदू राष्ट्र के अपरिवर्तनीय विचार के रूप में प्रस्तुत किया है।

भारत का संविधान तभी तक सुरक्षित है, जब तक विविधतावाद बेरोक-टोक प्रवाहित होता रहेगा। भाषा, बोली, आध्यात्म, भोजन, पोशाक और जीवन शैली में यह बिना शोध के दिखाई पड़ता है। एकरूपतावाद से खतरा इसके भीतर से है या बाहर से? यह संघ के आलोचकों के सामने यक्ष प्रश्न की तरह है, परंतु निदान तो हिंदू विद्वानों की वैचारिक दरिद्रता से मुक्ति में ही छिपा है। बौद्धिक सामर्थ्य की प्राप्ति ही विमर्श की प्रकृति बदलने की क्षमता रखती है। अन्यथा अगले पचास वर्ष भी इसी तरह सतही विमर्श चलता रहेगा।