प्रत्येक देश अपना समुचित विकास करने के लिए अपने हिस्से के भूगोल में रचे-बसे शहरों और गांवों को निरंतर व्यवस्थित, प्रबंधित और नवोन्नत प्रौद्योगिकियों व तकनीकी विधियों से अनुरक्षित करने की योजना बनाता है। लेकिन क्या ऐसी योजना का सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन हरेक राष्ट्र कर पाता है? क्या भारत इस दिशा में सही काम कर रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए उत्साहजनक नहीं हैं। कम से कम पांच-छह वर्ष पूर्व तक तो इस दिशा में सरकार की ओर से कोई व्यापक योजना अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जा रही स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस दिशा में भविष्य में बहुत कुछ होने की प्रबल संभावना है।

जब कोई देश अपने नगरों-ग्रामों का नियोजन करता है, तो नियोजकों के सम्मुख केवल वर्तमान मानवीय जीवन-संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की सुनियोजित आपूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं के उपभोग के बाद उत्पन्न जल-मल व अन्य अपशिष्ट-अवशेष के यथोचित प्रबंधन, परिष्करण और इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाने, परिवेश को स्वच्छ, आदर्श तथा दर्शनीय बनाने की ही चिंताएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि नगर-ग्राम निर्माताओं की अभिकल्पना में शहरों और गांवों से संबंधित सभी निर्माण योजनाएं शताधिक वर्षों के समय-मानकीकरण पर आधारित होनी चाहिए। जब इस प्रकार शहरीकरण होगा, शहर का विकास किया जाएगा तब ही विकास के विभिन्न दुष्परिणामों सहित अति व अवैध जनसंख्यायिकी दबाव के कारण सार्वजनिक सड़कों-स्थानों पर व्याप्त अतिक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। विकास की इस परिकल्पना का सहज क्रियान्वयन सुगम नहीं होगा। इसके लिए भविष्य में जनसंख्या और विज्ञान व तकनीकी की स्थिति, आविष्कृत किए जाने वाले उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं तथा आधुनिक जीवन सुविधाओं के समुचित उपभोग-उपयोग की स्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने से पूर्व मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले भोगोपभोग के दुष्परिणामों और सद्परिणामों आदि का विस्तृत आकलन किया जाना भी बहुत जरूरी है। यदि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद स्मार्ट सिटी परियोजना साकार होती है और तदुपरांत विकास कार्य किए जाते हैं तो समुचित रूप में विकसित देश के आदर्श शहरों-गांवों की कल्पना साकार हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत देश के अनेक शहरों का पुनरुद्धार करने के लिए एक विस्तृत नीति बनाई तो है, परंतु इस नीति पर आरंभ से लेकर अंत तक जिस परिश्रम से काम किए जाने की आवश्यकता है, उसके लिए पहली जरूरत है राजनीतिक स्थिरता की। केंद्र में भविष्य में जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी उसके दृष्टिकोण, सुशासन और सत्यनिष्ठा पर ही विकास की किसी भी नीति की परिणति निर्भर करती है।

चूंकि इस देश में विभिन्न दलों की सरकारों के बनने-बिगड़ने की रीति रही है, इसलिए किसी एक दल की सरकार के सत्ता में रहने की संभावना कम ही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी हो या कोई अन्य विकास संबंधी नीति, उस पर सुनियोजित काम कैसे संभव है! और क्या तब तक अतिक्रमण जैसी समस्या से भारत के शहर-गांव ऐसे ही पीड़ित-प्रताड़ित होते रहेंगे? सत्ता में विभिन्न दलों की सरकारों के आने-जाने के दुष्चक्र से अलग शहरों और गांवों के समुचित विकास के लिए अतिक्रमण मुक्त कार्यक्रम हमेशा नियोजित होते रहने चाहिए। चूंकि स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं के पूर्ण होने में दशकों लग जाएंगे, इसलिए तब तक अनियोजित व अतिक्रमण ग्रस्त शहरों व गांवों को यथास्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।

देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जिसकी सार्वजनिक सड़कों, संपत्तियों और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं है। ऐसा अतिक्रमण सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि, पुरातात्विक संदर्भ के स्मारकों और अन्य विरासत स्थलों पर किया जाने वाला अतिक्रमण है, जो एक बड़ी आबादी के अस्थायी आवासन से शुरू होकर धीरे-धीरे देश के शीर्ष व संवैधानिक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक मानकों के उल्लंघन के रूप में प्रकट होता है और जो देश के न्यायालयों व वैश्विक मानवाधिकार संस्थाओं के लिए न्यायिक विवेचना का विषय बन कर अंतत: समाधान के बिना राष्ट्र-विरोधी राजनीति का बड़ा माध्यम बनता है।

भारत में सार्वजनिक संपत्तियों पर किए जाने वाले ऐसे अतिक्रमण सीमावर्ती प्रदेशों में सबसे ज्यादा हुए हैं। पूर्वोत्तर में बांग्लादेश की सीमा से लगते असम, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेश सबसे पहले तो शताब्दियों से अवैध घुसपैठ, प्रवासन का लक्ष्य बने और कालांतर में अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से भी ग्रस्त रहे। यही स्थिति जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में भी रही, जहां पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासियों ने अतिक्रमण का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब जैसे प्रांतों में तो धार्मिक आधार पर प्रांत-विभाजन के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाने लगा। अतिक्रमण की यह कुरीति आरंभ में तो भारतीय नागरिक, परिवार, समाज और शासन को दिखाई नहीं देती, लेकिन कालांतर में यह इतना वीभत्स रूप धारण करती है कि अतिक्रमणकारी तो देश के मूल नागरिक प्रतीत होते हैं और मूल नागरिक प्रवासी।

राजनेता भी राजनीति के लिए अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। सड़क से उठने वाली अतिक्रमण की यह गंदगी शनै:-शनै: देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिकता, संस्कृति, संविधान, विधि-विधान सब में पैठ बनाने लगती है। अर्थव्यवस्था, सकेल घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए जिस असंगठित क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, विडंबना समझें या राष्ट्रीय प्रशासन की अयोग्यता, उसमें अतिक्रमण वाली आबादी का आधे से अधिक प्रतिशत होता है। बढ़ती जनसंख्या, आबादी का महानगरों व बड़े शहरों में बढ़ता केंद्रीकरण और वर्षों से चली आ रही विकास संबंधी नियोजनहीनता के कारण शहरों और गांवों, सभी स्थानों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है।

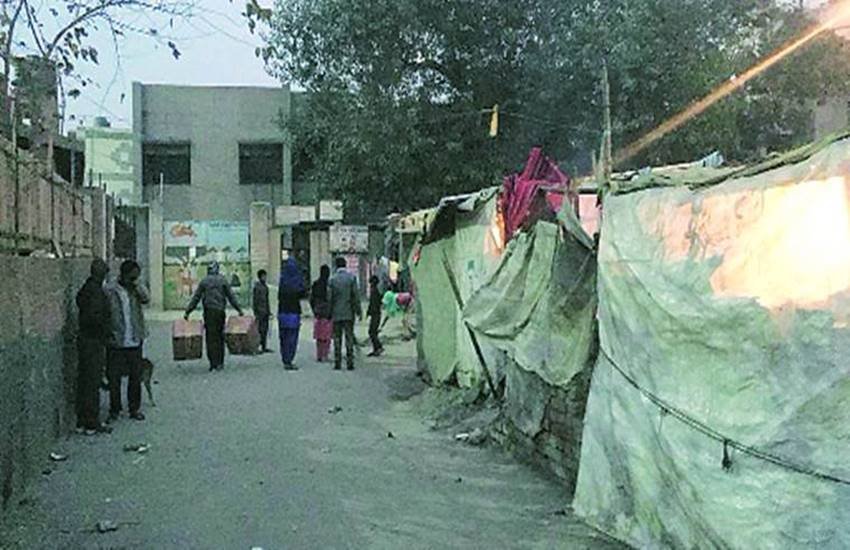

अनियोजित शहरों में आबादी के भार से अतिक्रमण, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध सामाजिक-आर्थिक व्यवहार बढ़ रहा है। अनुचित योजना से बसाए गए शहरों में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी जनसंख्या को पहचानना भी कठिन जान पड़ रहा है। अनियोजित तरीके से बसाए गए शहरों के कारण केवल परिवहन, सड़क, पर्यावरण जैसी समस्याएं ही पैदा नहीं होती, बल्कि इसकी आड़ में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी बेरोजगारी, लूट, हत्या, चोरी-डकैती, बलात्कार, सामाजिक व्यभिचार, असभ्यता और अर्थव्यवस्था में ठहराव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न करती है। अनियोजित विकास और शहरीकरण का सबसे बड़ा व प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है। राजमार्ग हों, चाहे छोटे मार्ग या गली-मोहल्ले की सड़कें, इनके पैदल पथों पर लोगों के टैंट, तंबू और झुग्गियां आकार लेने लगती हैं।

इन अस्थायी आवासों में रहने वाले कुछ तो भारतीय आदिवासी, गरीब, सुदूर प्रदेशों से आए श्रमिक होते हैं, लेकिन अधिसंख्य विदेशी घुसपैठिए होते हैं। अतिक्रमण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मादक पदार्थों, मानव तस्करी, अवैध मुद्रा कारोबार, कालेधन के प्रसार और कई तरह की सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों के रूप में हमारे सम्मुख होता है। सार्वजनिक सड़कों, संपत्तियों, परिसंपत्तियों व अन्य स्थानों पर अतिक्रमण से बचने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई जानी चाहिए। इसके बाद अवैध अप्रवासी लोगों को भारत से बाहर किया जाना चाहिए। इन दो कार्यों को किए जाने के बाद भी यदि स्वदेशी स्वरूप में अतिक्रमण की गतिविधियां होती हैं, तो स्मार्ट सिटी परियोजना से ही इसका पूर्ण निराकरण किया जा सकता है।