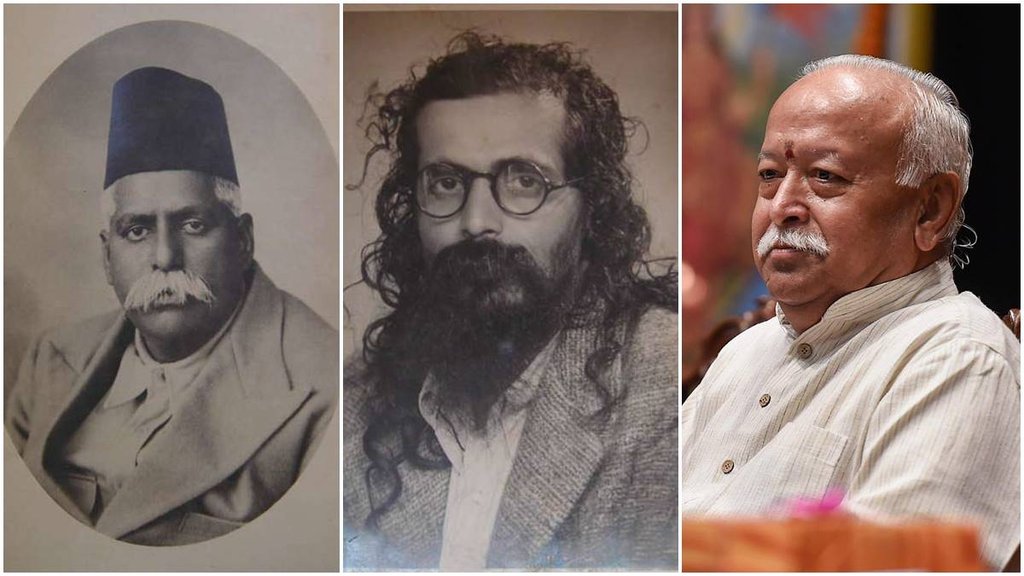

राकेश सिन्हा

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के साथ इतिहास का पाठ्यक्रम भी बदल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इस बदलाव के पीछे तर्क क्या है? कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उन्हें ‘कायर’ कहकर इसका औचित्य साबित किया। किसी भी घटना या व्यक्ति के इतिहास का हिस्सा होने के पीछे कुछ वैशिष्ट्य होते हैं जो उसे समकालीन घटनाओं या व्यक्तियों से अलग स्थापित करता है। आखिर हेडगेवार के व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या था, जिसके कारण उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था?

हेडगेवार पर ‘देशद्रोह’ का मुकदमा नागपुर के न्यायालय में चला

घटना 1921 की है। हेडगेवार पर ‘देशद्रोह’ का मुकदमा नागपुर के न्यायालय में चला। उन पर असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप था। उन्होंने अपनी वकालत स्वयं की। 31 मई, 1921 से 19 अगस्त, 1921 के बीच कुल ग्यारह दिनों तक जिरह हुई। 9 जुलाई को अंग्रेज न्यायाधीश मि. स्मेली के सामने जो कहा गया वह जमीन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और स्वप्रेरणा से त्याग करने की उत्कंठा के साथ-साथ हेडगेवार के वैश्विक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि ‘हिंदुस्थान में आज जो कुछ भी है, वह पाशविक शक्ति द्वारा थोपा गया आतंक का साम्राज्य है। कानून उसका दास है और न्यायालय उसका खिलौना मात्र है।’ आगे उन्होंने कहा कि, ‘विश्व के किसी भी भाग में उसी शासन को रहने का अधिकार है जो जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार हो। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शासन व्यवस्था राष्ट्रों का शोषण करने और धूर्त लोगों द्वारा धोखेबाजी का नमूना हैं।’ इन पंक्तियों को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

लगभग एक महीने के बाद 5 अगस्त, 1921 को न्यायालय में गरजते हुए उन्होंने अंग्रेज न्यायाधीश से कहा, ‘इंग्लैंड को परतंत्र कर उस पर राज करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हम अपने देश पर उसी प्रकार शासन करना चाहते हैं, जैसे ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन पर, जर्मनी के लोग जर्मनी पर शासन करते हैं।’ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में की, पर हेडगेवार ने न्यायालय में आठ वर्ष पूर्व ही इसका उद्घोष कर दिया, ‘हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।’

हर जिरह के दिन न्यायालय के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में लोग रहते थे। उनकी दलील, जो साम्राज्यवाद पर सामने से सीधा और तीखा प्रहार होती थी, वह नागपुर के सबसे बड़े मराठी अखबार ‘महाराष्ट्र’ में प्रकाशित होती थी। भारत के इतिहास लेखन में कुलीनता, पूर्वाग्रह और आलस्य तीनों रहे हैं। हेडगेवार द्वारा अंग्रेजों को ललकारना असहयोग आंदोलन के वातावरण की उपज नहीं थी, बल्कि उनकी सोच, साहस और संकल्प का परिणाम था।

13 अगस्त, 1920 को महाराष्ट्र ने समाचार प्रकाशित किया कि हेडगेवार ने 1920 में नागपुर में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में विजय राघवा चरियार को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसका कारण था चरियार मद्रास के अंग्रेज गवर्नर की चाय पार्टी में सम्मिलित हुए थे। उनका साफ मत था कि जिनके अनुमोदन से देश के लोगों पर जुल्म हो रहा हो, वैसे लोगों के साथ सामाजिकता या मित्रता बलिदानियों का अपमान है।

असहयोग आंदोलन में उन्हें एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई, जिसका समाचार महाराष्ट्र ने 24 अगस्त और केसरी ने 23 अगस्त को छापा था। हेडगेवार ने 1919 में नागपुर नेशनल यूनियन की स्थापना की जिसने पूर्ण स्वतंत्रता का मांग-पत्र कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में भेजा था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। महाराष्ट्र के रामपायली में 1908 में बम फेंकने और बाद में ‘भड़काऊ भाषण’ देने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा चला और उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

क्या यह सच नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाना चाहिए? हेडगेवार का व्यक्तित्व उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभावग्रस्तता के बीच रहकर सर्वस्व न्योछावर आजादी के लिए करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में कुलीनों और सामान्य लोगों की भूमिका समझने का अगर गंभीर प्रयास होता तो इतिहास की पुस्तकों का स्वरूप एकदम भिन्न होता। नेहरू युग में लिखा गया इतिहास नेतृत्व की न्यूनताओं, कुलीनता और वाध्यताओं को ढंकने में लगा रहा।

जो व्यवस्था बारह वर्षीय बाजी राउत और तिलश्वरी बरुआ के सीने में गोली मारने में नहीं हिचकी थी, उसके शासकों- क्वीन विक्टोरिया और किंग जार्ज पंचम की प्रतिमाएं देश की राजधानी मे लगी रहीं और माउंटबेटन के साथ नेतृत्व सामाजिकता निभाने की निर्लज्जता दिखाता रहा। और इतिहासकार साबित करने में लगे रहे कि ऐसे ही लोगों के चमत्कार से देश स्वतंत्र हुआ। असली इतिहास लिखा जाना बाकी है।

उनके जीवन काल में दूसरा बड़ा संघर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तब संघ की स्थापना हो चुकी थी और महाराष्ट्र सहित कई प्रांतों में इसका विस्तार हो चुका था। जुलाई 1930 में सत्याग्रह करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनके साथ संघ के स्वयंसेवक थे। यह क्रम जारी रखा। हेडगेवार साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को वैचारिक-राजनीतिक मतभेद की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संघ के झंडे, बैनर और नारे के साथ शामिल होने की जगह व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने की अपील की।

यह एक स्वस्थ परंपरा का उद्घाटन था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब संघर्ष का स्वर्णिम अवसर आया, तब वे अस्वस्थ हो चुके थे। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्त्ती पूर्व क्रांतिकारियों को एकत्रित करने की मंशा से नागपुर उनके पास पहुंचे थे। नागपुर से प्रकाशित अखबार हितवाद ने 23 जून, 1940 को सुभाषचंद्र बोस के संघ संस्थापक डा. हेडगेवार से मिलने आने का समाचार प्रकाशित किया। लेकिन तब उनके जीवन पर मृत्यु दस्तक दे रही थी। न चक्रवर्ती, जिन्होंने ‘जेल में तीस साल’ पुस्तक लिखी, न ही बोस को संघ से परहेज था।

विचारों का अंतर उनके व्यक्तित्व को लघुता में नहीं ढाल पाया। मगर जो कांग्रेस का प्रभावी तबका था, वह लघुता से बाहर न तब निकल पाया, न ही अब। तभी तो कांग्रेस के दुबारा अध्यक्ष चुने जाने पर सुभाष बोस हजम नहीं हो पाए। गोखले के अखबार सर्वेंट आफ इंडिया ने लिखा कि बोस तेज ज्वर के बावजूद त्रिपुरी अधिवेशन में आए तब उनका अपमान करते हुए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कांख में प्याज रखकर कृत्रिम बुखार सस्ती लोकप्रियता के लिए आमंत्रित कर रखा है। उनकी जांच हुई फिर वे मंच पर गए। तब भी इस्तीफा के लिए बाध्य किए गए। आजादी के बाद 2022 में उनकी प्रतिमा लग पाई।

राष्ट्र निर्माताओं का वैचारिक राजनीतिक पक्ष के आधार पर आदर या अपमान ओछी राजनीतिक सोच और मानसिकता की उपज है। इसका उदाहरण जर्मनी का एकीकरण करने वाले विस्मार्क के जीवन की घटना है। 30 जुलाई, 1898 को उसकी मृत्यु हुई। जर्मन चांसलर कैजर वेल्हेम-दो उन्हें नापसंद करते थे। उन्होंने विस्मार्क की राजकीय अत्येष्टि नहीं दी और उनकी मजार पर लिखवाया- ‘वेल्हेम-एक के प्रतिबद्ध सेवक’।

इतिहास की इसी विकृति ने कर्नाटक सरकार को हेडगेवार के चरित्र को पाठ्यक्रम से निकालने को प्रेरित किया है। वे भूल रहे हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर या हाशिये पर रहने के बावजूद बोस या हेडगेवार का पीढ़ियों पर प्रभाव बढ़ता गया और पुस्तकों में सचित्र महिमामंडन पाने वाले पुस्तक से बाहर बैसाखी के सहारे चलते रहे। इतिहास लेखन वर्तमान के संदर्भ में न होकर घटना, पात्रता और यथार्थ के आईने में होना चाहिए।

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं)