जब दिल्ली में इंदिरा गांधी की सत्ता अपने चरम पर थी और पटना की गलियों में जेपी आंदोलन का स्वर गूंज रहा था, उसी उथल-पुथल भरे दौर में बिहार ने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो न तो विधानसभा का सदस्य था, न किसी गुट की सीधी पसंद – बल्कि आलाकमान की “मौन आज्ञा” का परिणाम था। जुलाई 1973 में अब्दुल गफूर का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति का वह मोड़ था, जहां गुटबाज़ी, केंद्रीय दखल और जनविद्रोह की त्रिमूर्ति ने एक साथ आकार लिया। महज 21 महीनों का उनका शासन न केवल इंदिरा युग की सत्ता शैली का प्रतीक बना, बल्कि इसने आने वाले आपातकाल की पृष्ठभूमि भी रच दी – एक ऐसा दौर जब ‘चाचा गफूर’ इतिहास में सत्ता और संघर्ष के बीच फंसे एक सजग किन्तु सीमित मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हुए। वह राज्य के 13वें सीएम और अब तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे।

मार्च 1972 में, कांग्रेस (आर) आलाकमान ने केदार पांडे को बिहार सरकार का नेतृत्व सौंपा। यह दो चुनाव चक्रों को छोड़ने के बाद विधानसभा में पार्टी का पहला पूर्ण बहुमत था। लेकिन यह निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। जुलाई 1973 में पांडे के इस्तीफे के बाद, बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई।

उस समय तक कांग्रेस (आर) के भीतर केंद्रीकृत आलाकमान संस्कृति गहराई तक जम चुकी थी। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस विधायक दल के चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह गए थे, जिनमें आलाकमान की पसंद को “सर्वसम्मति से” चुना जाता था। यह परंपरा धीरे-धीरे कांग्रेस से आगे बढ़कर अन्य दलों में भी स्थापित हो गई और आज तक बनी हुई है।

बिहार में पांडे के स्थान पर नए नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक सिद्धार्थ शंकर रे ने पटना में बैठकों के दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री पांडे और केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा सहित कई प्रमुख नेताओं से राय ली। अंततः कांग्रेस विधायक दल ने एक प्रस्ताव पारित कर नेतृत्व का निर्णय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर छोड़ दिया।

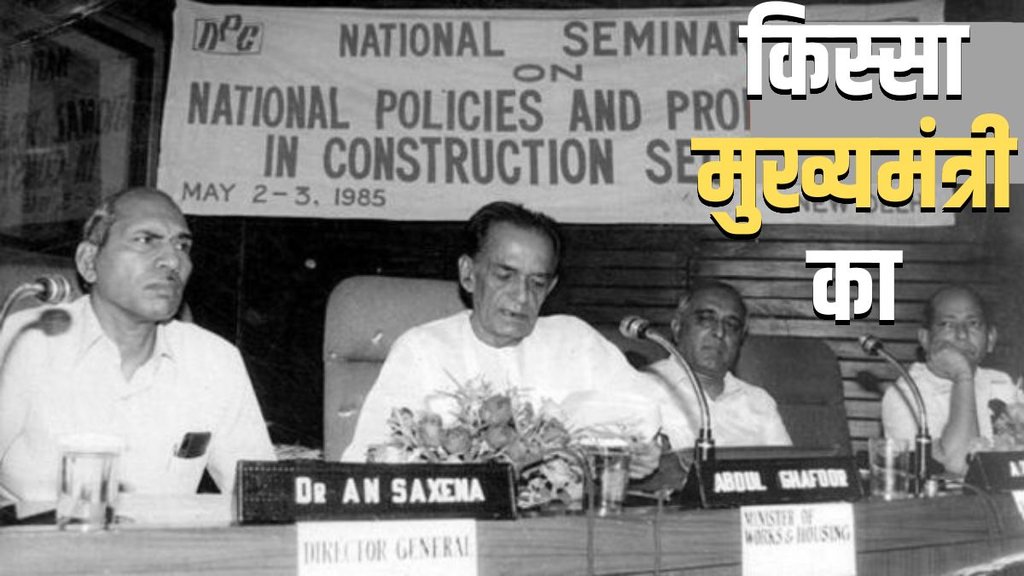

इंदिरा गांधी की पसंद अब्दुल गफूर बने, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से “चाचा” कहते थे। उस समय वे बिहार विधान परिषद के सभापति थे। विधानसभा अध्यक्ष हरिनाथ मिश्र भी दावेदार थे, लेकिन बिना किसी सक्रिय प्रचार के गफूर को चुना गया। उन्होंने 2 जुलाई 1973 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। औपनिवेशिक शासन के दौरान 1937 में मोहम्मद यूनुस के अल्प कार्यकाल के अलावा, गफूर स्वतंत्र बिहार के पहले और अब तक एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। वे बी.पी. मंडल के बाद विधान परिषद सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति भी थे।

गफूर के मंत्रिमंडल में अनुभव और निरंतरता की झलक थी। पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे और दरोगा प्रसाद राय उनके मंत्री बने रहे। ललित नारायण मिश्रा के भाई जगन्नाथ मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विद्याकर कवि भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। विभागों का बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार विचार-विमर्श के कारण सितंबर तक लंबित रहा और मुख्यमंत्री को बार-बार दिल्ली जाना पड़ा।

गफूर को एक अशांत दौर विरासत में मिला था। गुजरात में शुरू हुआ छात्र आंदोलन मार्च 1974 तक बिहार में भी फैल गया। 18 मार्च को पटना में विधानसभा के बाहर हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया। यह विरोध पूरे उत्तर भारत में फैल रहे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था। बढ़ती अशांति ने केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को चिंतित कर दिया। स्थिति से निपटने के लिए 10 अप्रैल 1974 को गफूर मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ।

नए मंत्रिमंडल ने 18 अप्रैल को शपथ ली। इस फेरबदल में 35 से अधिक मंत्रियों को हटाया गया और नए चेहरे शामिल किए गए। फिर भी, एल.एन. मिश्रा का प्रभाव बना रहा, जिसने पांडे युग की याद दिलाई। इससे रक्षा मंत्री जगजीवन राम के गुट सहित कई गुट असंतुष्ट हो गए। उनके बेटे सुरेश राम ने पुनर्गठित मंत्रिमंडल का बहिष्कार किया और उसमें शामिल नहीं हुए।

धीरे-धीरे गुटबाजी ने बिहार कांग्रेस और सरकार, दोनों को प्रभावित किया। गफूर सभी पक्षों को साथ रखने की कोशिश करते रहे, परंतु विरोधी गुट उनके कार्य में बाधा डालते रहे। असंतुष्ट नेता पटना और दिल्ली के बीच संपर्क बनाकर केंद्रीय नेतृत्व से पैरवी करते रहे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाते रहे। 18 अप्रैल 1974 के फेरबदल ने हालात को सुधारने के बजाय गुटबाजी को और बढ़ा दिया।

इस बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिससे गफूर सरकार पर और दबाव बढ़ा। आंतरिक कलह और बाहरी विरोध दोनों ने प्रशासन को अस्थिर कर दिया। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया। मिश्रा खेमे के नेताओं के दबाव के बीच गफूर ने उनसे जुड़े मंत्रियों को हटाने की कोशिश की और स्वयं भी इस्तीफा देने की इच्छा जताई। विधानसभा सत्र के चलते यह मामला 11 मार्च 1975 तक लंबित रहा, जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

गफूर, जिन्हें प्रारंभ में एल.एन. मिश्रा का करीबी माना जाता था, बाद में उनसे अलग हो गए। वे बिहार के ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उन्हें एक विभाजित पार्टी और असंगठित मंत्रिमंडल का सामना करना पड़ा, जिसमें कई मंत्री उनके आदेशों की अनदेखी करते थे। इससे सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित हुई। अंततः गफूर ने इस्तीफा दिया और 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

1918 में गोपालगंज जिले में जन्मे अब्दुल गफूर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वे 1952, 1957, 1977 और 1980 में बरौली से विधायक चुने गए। 1968 से 1974 तक वे विधान परिषद के सदस्य रहे और इस दौरान परिषद के सभापति भी बने। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। 1984 में वे सीवान से लोकसभा सदस्य बने और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे। बाद में 1991 में जनता दल और 1998 में समता पार्टी के टिकट पर गोपालगंज से सांसद चुने गए। जुलाई 2004 में उनका निधन हुआ।

गफूर का 21 महीने का कार्यकाल 1970 के दशक की बिहार की उथल-पुथल भरी राजनीति का प्रतीक है-आलाकमान का दबदबा, गुटबाजी की गहराई और जेपी आंदोलन का उभार, जिसने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की। स्वतंत्र बिहार में अब तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में, उनका कार्यकाल राज्य की राजनीति में प्रतिनिधित्व और सहिष्णुता की एक स्थायी छाप छोड़ गया।