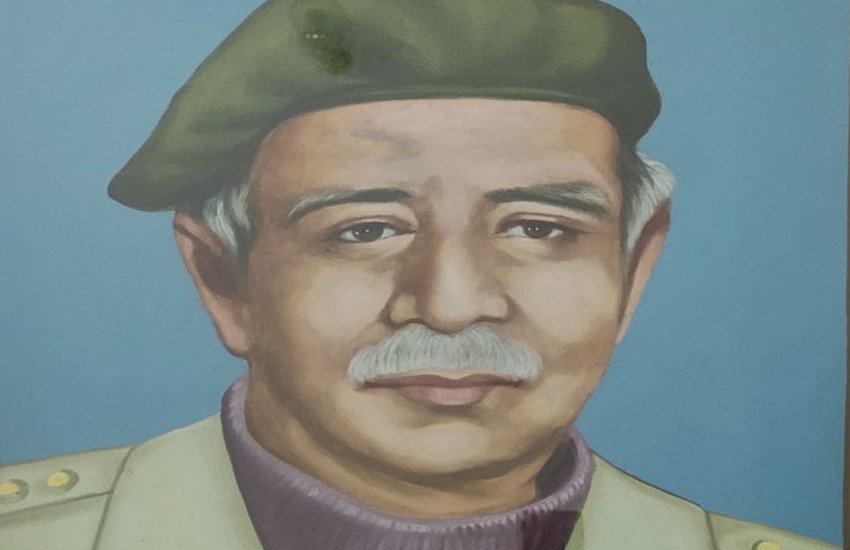

राजस्थान में भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या के मामले में मथुरा की एक अदालत ने आखिरकार पैंतीस साल के बाद फैसला सुना दिया। इक्कीस फरवरी, 1985 को राजस्थान की पुलिस ने रास्ते में घेर कर मानसिंह की हत्या कर दी थी और उसे दोतरफा मुठभेड़ बताने की कोशिश की। लेकिन इतने लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद यह साबित हुआ कि वह दरअसल सुनियोजित हत्या की घटना थी, जिसे मुठभेड़ का नाम दिया गया था। अठारह आरोपी पुलिसकर्मियों में कुछ को बरी कर दिया गया था और कुछ की मौत हो गई थी। लेकिन उनमें से ग्यारह को हत्या का दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा दी गई है। एक आम घटना के तौर पर देखें तो यही लगता है कि जिस तरह अपराध पर काबू पाने के नाम पर पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को मार गिराने का दावा करती है, यह भी उसी तरह की घटना रही होगी। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक माहौल में राजा मानसिंह ने जो कद हासिल किया था और उस समय जिन पार्टियों से उनका सामना था, उसमें एक तरह से घात-प्रतिघात और अवसरों का फायदा उठाने की चालें चली जा रही थीं। उसी क्रम में मानसिंह का सीधा और आक्रामक टकराव राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से हो गया था।

जाहिर है, यह सत्ता और राजनीति के व्यूह में वर्चस्व और हैसियत की लड़ाई थी, जिसमें एक आम पहचान और औजार की तरह पुलिस ने जरूरत होने पर मानसिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय मुठभेड़ का रास्ता चुनना जरूरी समझा। हालांकि कानून को अपने हाथ लेने वाले वे पुलिसकर्मी यह याद नहीं रख सके कि कानून के कठघरे में मुकदमा आने के बाद देर-सबेर इंसाफ सुनिश्चित होता ही है। गौरतलब है कि राजा मानसिंह 1952 से लेकर 1984 तक सात बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साफ है कि अपने क्षेत्र में उनका अपना रसूख था, जिससे उन्होंने राजनीतिक हैसियत भी अर्जित की थी। हालांकि उनकी यही हैसियत शायद कुछ लोगों की आंख का कांटा भी बन गई थी। जब मुठभेड़ के नाम पर हत्या की घटना हुई थी, तब लोगों के बीच आक्रोश इतना व्यापक हो गया था कि उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। अब पैंतीस साल बाद जब यह फैसला आया है तब एक तरह से उनके इस्तीफे के सही होने पर मुहर भी लग गई कि उन्होंने मानसिंह से निपटने के लिए गलत रास्ता चुना था।

इस मामले को उदाहरण के तौर पर देखें तो एक विडंबना लंबे समय से कायम है कि किसी मुकदमे में सुनवाई, फैसला और इंसाफ की अवधि आखिर अधिकतम कितनी लंबी होनी चाहिए! जिस रसूख वाले शख्सियत की हत्या के मामले में लगभग शुरू से सब कुछ साफ था, गवाह अपने बयान पर कायम रहे, उसमें भी फैसला आने और सजा तय होने में साढ़े तीन दशक लग गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को जब किसी मुकदमे में उलझना पड़ता होगा तो उनके साथ क्या होता होगा। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं जिनमें अदालती और कानूनी जटिलताओं से गुजर कर किसी मुकदमे को फैसले के अंजाम तक पहुंचने में तीस या चालीस साल लग गए। अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है कि इतने लंबे समय बाद आया फैसला इंसाफ के बावजूद नाइंसाफी लगने लगता है। अदालतों में जरूरत के मुकाबले जजों की कमी से लेकर अन्य जटिल कानूनी प्रक्रिया तक ऐसे तमाम कारण हैं, जिनकी वजह से न्याय में हुई देरी कई बार न्याय की गुणवत्ता को कम करती हुई लगती है। तीन-चार दशक तक चले मुकदमे दरअसल न्यायिक सुधार की दिशा में ठोस पहलकदमी की जरूरत को रेखांकित करते हैं।