सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’

कहते हैं, दूसरों की गलतियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी भूल देखने के लिए नजर और नजरिया दूसरा चाहिए। जिन आंखों से हम बाहर की दुनिया देखते हैं, वे आंखें स्वयं की भूल देखने के काम नहीं आतीं। अपनी भूल देखने के लिए नजर दूसरी चाहिए। इन्हीं आंखों को थोड़ा-सा भीतर मोड़ दें, तो अपनी भूल नजर आ सकती है। चूंकि नेत्रों का शारीरिक गठन बाहर खुलता है, इसलिए लोग इतने आदी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि इन्हें भीतर भी मोड़ा जा सकता है। अगर वे इन्हें भीतर की ओर मोड़ना सीख लें तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।

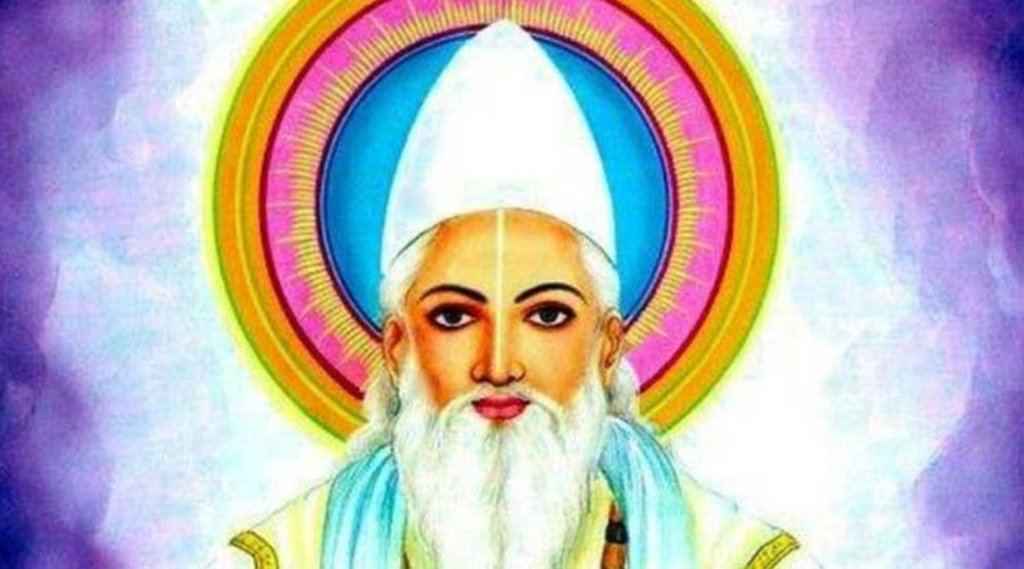

व्यक्ति के दुख का कारण उसकी ‘मैं’ की भावना है। इसीलिए कबीर कहते हैं- ‘जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं।…’ मैं की भावना जितनी अधिक होगी, दूसरों से संपर्क साधना उतना ही कठिन होगा। दूसरों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर या अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। पर प्रेम के द्वंद्वार्थ नहीं निकालने चाहिए। प्रेम और वासना में अंतर करने की आवश्यकता है। लोग भूल गए हैं कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है। ऐसे में प्रेमपूर्ण होना कठिन हो गया है।

अगर हमें दूसरों को प्रेम का मतलब समझाना हो या खुद प्रेम में उतारना हो तो एक आध्यात्मिक तरीका है- करुणामय हो जाना। करुणा प्रेम का ऐसा विकल्प है, जिसमें थोड़ी-बहुत सुगंध और स्वाद रह सकता है। करुणा को सहयोग से जोड़ दें तो प्रेम की झलक मिलेगी। करुणा वाणी से जुड़ जाए तो भरोसा पैदा होता है। चिंतन में अगर करुणा का समावेश हो जाए, तो परिपक्वता आ जाती है। क्रिया से जुड़ जाए तो परोपकार बनने लगता है। क्रोध में उतर आए तो हितकारी दृष्टि, स्नेह और ममता जाग जाती है। मांग में करुणा आने पर प्रार्थना पैदा होती है और प्रार्थना में अगर करुणा उतर जाए तो फिर भक्ति पैदा हो जाती है। जब भी भीतर करुणा उतरे, पहला काम यह किया जाए कि इसे दूसरों से जोड़ें। अपनी करुणा को खुद पर खर्च करने में कंजूसी न करें। अगर प्रेमपूर्ण होना कठिन हो, तो कम से कम करुणामय तो हो ही जाएं।

संबंध बनाए रखना भी किसी खेती-बाड़ी से कम नहीं हैं। इनके बीज बड़ी सावधानी से बोने पड़ते हैं और उससे भी ज्यादा सावधानी देख-रेख में बरतनी पड़ती है। रिश्तों की फसल बचाना है तो मस्तिष्क, मन, हृदय और आत्मा को समझना होगा। मस्तिष्क के रिश्ते व्यावहारिक होते हैं। व्यापार की दुनिया में मस्तिष्क काम आता है। हृदय में घर-परिवार के रिश्ते बसाए जाते हैं। रिश्तों की फसल के लिए सबसे अच्छी खाद होती है समय, समझ और समर्पण की। यह खाद ठीक ढंग से दी जाए तो फसल बहुत अच्छे से फूलेगी-फलेगी, अन्यथा मन-भेद को जन्म देता है। भेद का अर्थ है संदेह, ईर्ष्या, झूठ, कपट। यहीं से रिश्ते एक-दूसरे का शोषण करने पर उतर आते हैं। रिश्तों की फसल बहुत सावधानी से बोइए, उगाइए, बचाइए और फल के परिणाम तक ले जाइए।

शिक्षा का अर्थ अंत:शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। पर शिक्षा की कमी के चलते सभी एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे नेतृत्व चाहते हैं। बड़े तो इस झंझट में उलझे ही हैं, छोटे-से बच्चे को भी लगता है कि मेरा कहा माना जाए। अब बहुत तेजी से पुराना गुजरता जा रहा है और नित नया परिवारों में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में मिल-जुल कर, एक-दूसरे की बात का मान रख कर ही परिवार चलाने पड़ेंगे। सबसे पहले अहंकार विलीन करना होगा। अपनी शिक्षा को परिवार की देन समझना होगा। अन्यथा परिवार बंट जाएंगे। इस बंटवारे में तन भले बंट जाएं, पर मन न बंटें। छत बंट जाए, पर रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। इसीलिए व्यक्ति का होश, बेहोश और जोश की स्थितियों में अंतर करना अनिवार्य हो जाता है। कुछ लोग जानते हैं कि कब होश में रहना, कैसे बेहोशी से बचना, कैसे इन दोनों के बीच जोश बनाए रखना है।

होश का मतलब है, जब जिंदगी की राह में गिरें तो गिरे ही नहीं रहना है, उठना भी है। जोश यानी आगे बढ़ना और बेहोशी का मतलब है रुक जाना। प्रगति करना हो तो बदलाव पर नजर रखिए। एक तो स्वयं में हो रहे बदलाव पर पकड़ होनी चाहिए, दूसरा आपके आसपास के वातावरण में हो रहे बदलाव की भी पूरी समझ होनी चाहिए। जिंदगी की राह में ठोकरें लगेंगी, आप गिर भी जाएंगे, पर अगर होश कायम है तो खुद को उठा भी लेंगे। अगर खुद को नहीं बदला, परम्पराओं पर टिके रहे तो यह भी बेहोशी होगी, जो इनसान के कदम लड़खड़ा देती है, उसे रोक देती है। होश और बेहोशी के बीच जरूरत पड़ती है जोश की। यह जोश ही आपको आगे ले जाएगा।