भारत में राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक प्रमुख, प्रतिनिधि और संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल के तौर पर माना गया है। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका भारत के संघीय ढांचे का एकात्मक की ओर विचलन दर्शाती है। इसका कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्य विधानमंडल के प्रति। इसी के साथ एक अन्य तथ्य यह कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता।

दरअसल, राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करने की बात भी संविधान में उल्लिखित है, बावजूद इसके राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत कुछ मामलों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। ऐसे में जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें होती हैं, तब अक्सर राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठने लगते हैं।

अस्सी और नब्बे के दशक में देश में कई बार राज्यपाल के पद पर पक्षपात के आरोप लगे। बीते दिनों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका और निर्णय विवादों के घेरे में है।

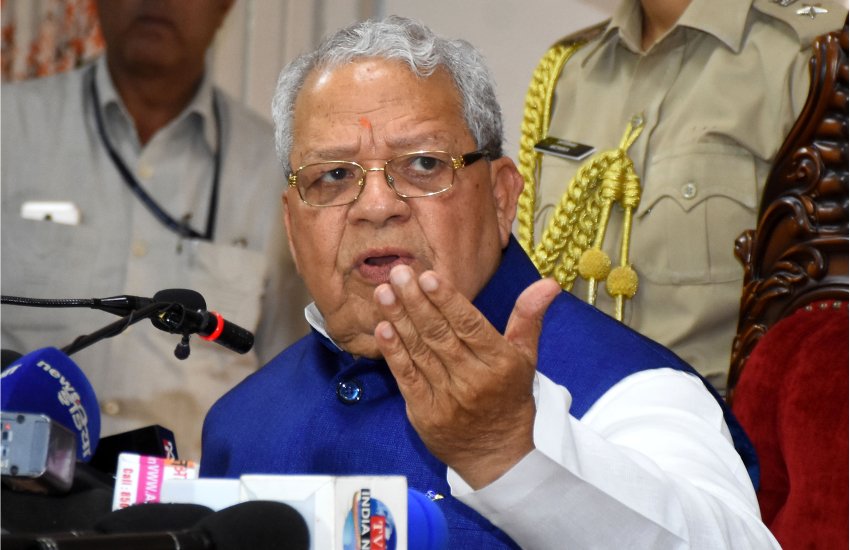

राजस्थान में मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार के मंत्रिमंडल की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने में आनाकानी करना असहज स्थिति है और कहीं न कहीं यह दशार्ती है कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव या इच्छा में कार्य कर रहे हैं।

देखा जाए तो कई मामलों में जब केंद्र के विपरीत राजनीतिक विचारधारा की राज्य सरकार संवेदनशील स्थिति में होती है या फिर निर्णय विवेकाधिकार संबंधी होता है, तब राज्यपाल अमूमन केंद्र का पक्ष लेते हैं। जबकि नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष के मामले में भी वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के विवेकाधिकार संबंधित कार्योंं को अनुच्छेद 163 तक सीमित और तार्किक और सद्भावना पर आधारित होना आवश्यक माना है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल के पद को जहां महज शोभा का पद माना जाता है, वहीं इस पर नियुक्ति का आधार पूरी तरह राजनीतिक होता है। एसआर बोम्मई केस और रामेश्वर प्रसाद केस ने राज्यपाल को महज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर परिभाषित किया है। यही कारण है कि केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद राज्यों में राज्यपालों को बदलने की कवायद तेज हो जाती है और सरकार समर्थित विचार के व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर नियुक्ति दी जाती है। महज दलीय और सियासी स्वार्थ सिद्धि के लिए राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्था का ऐसा क्षरण दुखद है।

संघ-राज्यों के संबंधों की बेहतरी के लिए 1980 में गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राजनीतिक प्रभाव से दूर सामाजिक क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति के चयन की सिफारिश की थी। आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के पैनल के गठन का सुझाव पेश किया था। इसी तरह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग तथा राजमन्नार समिति ने भी राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की सिफारिशें की थी। देश में अब तक किसी भी सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू न किया जाना राजनीतिक स्वार्थ मोह में राज्यपाल के पद को महत्त्वहीन बना रहा है।

’कृष्ण जांगिड़, राजस्थान विवि, जयपुर</p>

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश</strong>

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com