‘आपको लगता है कि मैं बहुत संपन्न परिवार से आता हूं। लेकिन मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां यह पता नहीं होता था कि हमें अगले समय का भोजन मिलेगा या नहीं। अब इसका प्रदर्शन लगाया जाए, हमने इसे उचित नहीं माना। इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ था’।

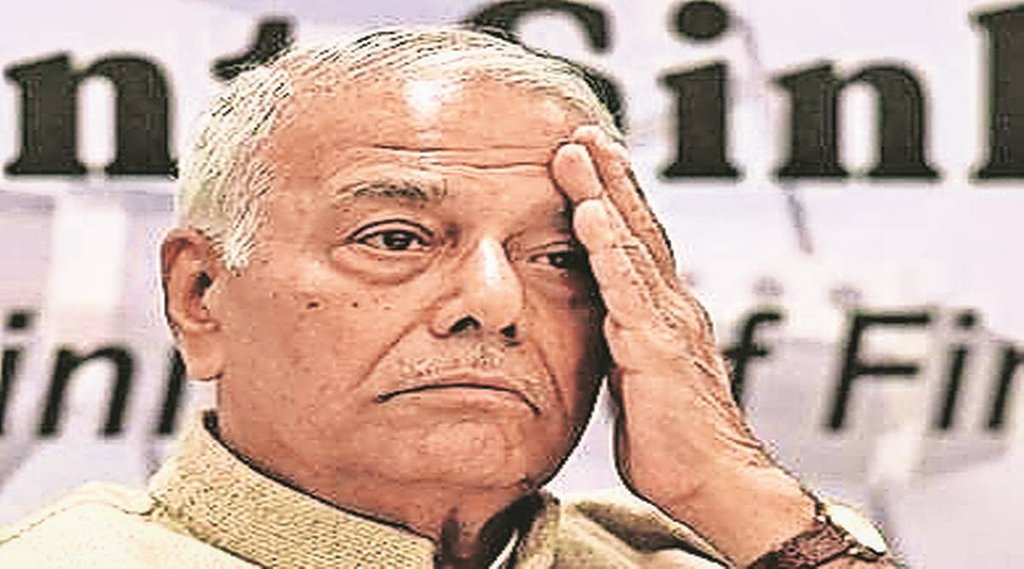

एक टीवी चैनल पर पत्रकारों के अक्षरश: तीखे सवालों का सामना करते हुए राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बेबाकी से वे बातें कहीं जिन्हें आज की लोकलुभावन राजनीति के दौर में बोलना तो दूर की बात सुनना भी पसंद नहीं किया जाता है। साक्षात्कार में जब यशवंत सिन्हा, मुर्मू के रबड़ की मुहर वाली राष्ट्रपति बन जाने की आशंका का आरोप लगाते हैं तो वहां मौजूद महिला पत्रकार नाराज हो जाती हैं।

वे सिन्हा से कहती हैं कि आप एक महिला के सारे संघर्ष को नजरअंदाज कर उनके रबड़ की मुहर होने की बात कैसे कह सकते हैं। इसके जवाब में सिन्हा कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान लोग भी रबड़ की मुहर होते हैं।

यशवंत सिन्हा ने अपनी बात रखते हुए आज के दौर में पहचान की राजनीति की उस उग्र अवस्था पर सवाल उठाए जहां उनकी उम्मीदवारी पर ही सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। सिन्हा ने अपनी बात रखते हुए साफ-साफ कहा कि आप किस समुदाय, किस वर्ग में पैदा होते हैं यह आपका चयन नहीं होता है। वे कहते हैं कि पहचान की लड़ाई प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है।

राजग की ओर से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के एलान के बाद से यशवंत सिन्हा पर चौतरफा नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी से इसलिए हट जाना चाहिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समूह की पहली महिला उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हैं।

अगर राजग पहले मुर्मू का नाम सामने लाकर आम राय बनाने की कोशिश करता तो बात दूसरी थी। लेकिन मुर्मू का नाम पहले भी अन्य नामों की तरह आश्चर्यमिश्रित तत्त्व के साथ सामने लाया गया था और उनके पहले विपक्ष की ओर से सिन्हा की उम्मीदवारी तय हो चुकी थी।

राजनीति में प्रतीकों का अपना एक महत्त्व है। लेकिन जब प्रतीक ही संपूर्ण राजनीति बन जाए, और उसके नाम पर हर तरह की विचारधारा से पल्ला झाड़ने की आजादी मिल जाए तो फिर सचेत हो जाने का समय है। प्रतीक की राजनीति कितनी लोकलुभावन हो सकती है इसका उदाहरण उसी साक्षात्कार के एक अन्य दृश्य में यशवंत सिन्हा की पत्नी का दिया गया बयान है।

पत्रकार जब उनकी पत्नी से यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के बारे में सवाल करता है तो वे यह उद्धृत करना नहीं भूलतीं कि उम्मीदवार तो उन्होंने (राजग) बहुत अच्छा चुना है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद उच्चवर्गीय पत्रकार से लेकर संभ्रांत नागरिक समाज जिस तरह से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर टिके रहने के लिए पश्चाताप की आग में झोंकने का प्रयास कर रहा है, उसकी झल्लाहट विभिन्न मंचों पर यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया में दिख रही है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन में विपक्ष की पहली पसंद की उम्मीदवारों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया। इतना ही नहीं विपक्ष के राष्ट्रपति पद के लिए अगुआई का सेहरा अपने सिर बांध लेने वालीं ममता बनर्जी ने भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी सामने आने के बाद अपना पश्चातापनुमा बयान दिया।

ममता बनर्जी के बयान का लब्बोलुआब यह था कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि राजग की ओर से मुर्मू का नाम सामने आएगा तो वे उन्हें ही समर्थन देतीं।

यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी यशवंत सिन्हा के खिलाफ सिर्फ इसलिए अभियान छिड़ गया क्योंकि वे मुर्मू का नाम सामने आने के बाद भी राष्ट्रति चुनाव में डटे हुए हैं। लोग उन्हें धिक्कारते हुए उनके नाम खुला पत्र लिख रहे हैं कि आप एक आदिवासी महिला उम्मीदवार को निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। जिस तरह से मुर्मू के सामने बने रहने के लिए उन्हें नैतिक रूप से अपराधी सा घोषित किया जा रहा है, उसे देख कर पहचान की राजनीति के सफर की समीक्षा भी कर लेनी होगी।

नि:संदेह भारत जैसे देश में पहचान की राजनीति ने शुरुआत में सकारात्मक भूमिका निभाई। शोषित समाज के सशक्तीकरण की राजनीति को इससे बहुत ताकत मिली। खासकर उत्तर आधुनिक यानी बीसवीं सदी के आखिरी दौर में दलित, महिला, आदिवासी से जुड़े सवालों को लेकर विमर्श खड़ा हुआ। इतने लंबे समय के बाद इसकी एक और प्रवृत्ति सामने दिखाई दे रही है।

पहचान की राजनीति ने इस तरह के सवाल को तो उठाया, लेकिन अब वह एक चुनिंदा चयन में तब्दील होती जा रही है। बाजार आधारित जनसंचार माध्यम चुनिंदा पहचानों को ही तवज्जो दे सकता है। पहचान की परिधि में विचारधारा के प्रवेश को वह निषेध सा बनाता जा रहा है।

पहचान बनाम विचारधारा को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलकर एक और राष्ट्रपति चुनाव को देख सकते हैं। वह था अब्दुल कलाम आजाद बनाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल की उम्मीदवारी वाला चुनाव। एक तरफ मुसलिम पहचान थी तो दूसरी तरफ महिला का वह चेहरा जो स्वतंत्रता संग्राम व आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। तब के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों की पहचान से विचारधारा का पृथक्करण नहीं किया गया था।

न तो लक्ष्मी सहगल के ऊपर यह दबाव था कि वे मुसलिम पहचान को आगे बढ़ने के लिए रास्ता छोड़ दें और न अब्दुल कलाम के सामने नसीहतों की बौछार थी कि उन्हें महिला पहचान के सामने से हट जाना चाहिए। मुसलिम पहचान के बावजूद कलाम को एक खास विचारधारा से जुड़ा दिखाया जा रहा था तो उसकी उलट विचारधारा का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी सहगल कर रही थीं।

दुर्भाग्य से इस बार के चुनाव में आदिवासी और महिला पहचान को उसी तरह भुनाया जा रहा है जिस तरह टीवी के रियलिटी शो में प्रतिभागियों की गरीबी को भुनाया जाता है। संपन्न वर्ग के लोग जज बन कर वंचित तबके की प्रतिभा पर आंसू बहाते हैं। उनकी गरीबी के हर कोण को कैमरे पर लाते हैं, उसे विजेता बनाते हैं। लेकिन इस विमर्श को सामने नहीं लाने देते कि आखिर उस तक अभी तक स्कूल, अस्पताल और विकास से जुड़े अन्य संस्थान क्यों नहीं पहुंचे।

एक तुलना यह भी कर सकते हैं कि जैसी देश की राजनीति होती है वैसा ही देश का टेलीविजन चैनल भी होता है। गरीबी को किसी समाज का मूल्य कैसे बनाया जा सकता है? मानवीय गरिमा का सबसे बड़ा हनन गरीबी करती है। लेकिन टीवी से लेकर राजनीति चुनिंदा गरीबी को एक मूल्य की तरह पेश करती है।

कैमरे का लेंस से लेकर वक्ता-प्रवक्ता के शब्द जिस तरह से गरीबी को नमन करते दिखते हैं, गरीबी की नुमाइश लगाते हैं उससे संदेश जाता है कि फलां सिर्फ इसलिए सफल था, क्योंकि गरीब था। चुनिंदा गरीबी और उसके संघर्ष को गरिमा के रूप में दिखाने वाली राजनीति का प्रचार-तंत्र इतना आक्रामक हो चुका है कि इसके खिलाफ बोलने वाला खुद को सबसे पहले हाशिए पर पाता है।

यही हाल पहचान की राजनीति का भी है। अपनी उम्मीदवारी की नैतिकता को लेकर टीवी पर यशवंत सिन्हा के बयान को सिर्फ उनकी बौखलाहट मान कर खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक विमर्श की मांग तो करता है।