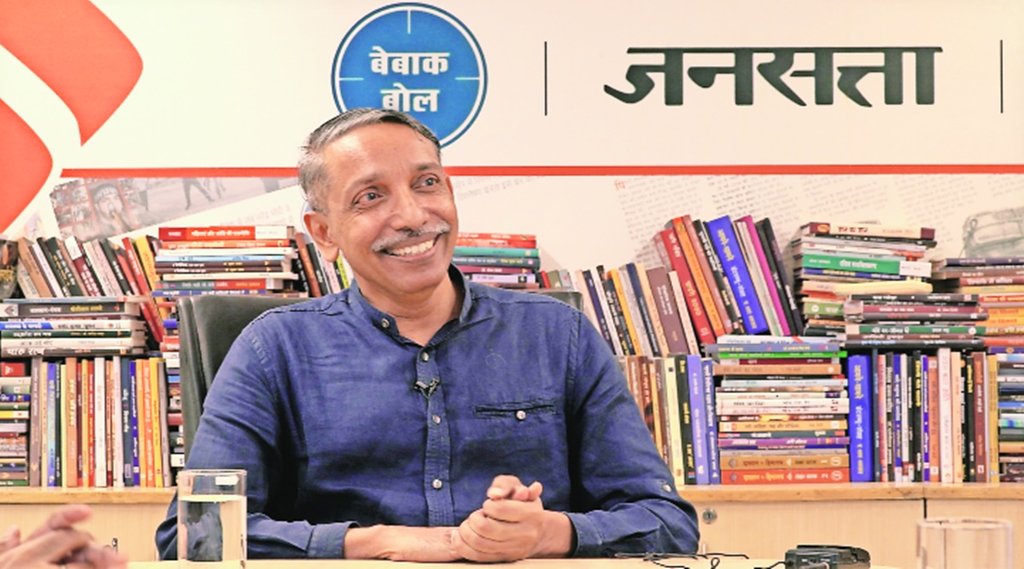

Digital University is Future: नई शिक्षा नीति ऐसा शैक्षणिक माहौल तैयार करेगी जहां विश्वविद्यालय परिसर सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। अनुदान से निकल कर कर्ज की व्यवस्था में पहुंचेंगे तो अपने संसाधनों का सृजन करने में भी सक्षम होंगे। सीयूईटी जैसी व्यवस्था से पूरे देश के विद्यार्थी बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने ‘एक देश, एक परीक्षा’ को आज के युवाओं की बड़ी जरूरत बताया। नई शिक्षा नीति पर जनसत्ता बारादरी की बातचीत का संचालन कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने किया।

सुशील राघव : सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय की बात कर रही है। हमारे देश को ऐसे विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों है? शिक्षण-प्रशिक्षण में अपनी भागीदारी के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय कब अपने वजूद में आ जाएगा?

एम जगदीश कुमार : हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में अभी चार करोड़ विद्यार्थी हैं। यह ढांचा एक पिरामिड की तरह है, जिसके विद्यार्थियों को दो वर्ग में रख सकते हैं। पहला वर्ग तो उन विद्यार्थियों का है जो उच्च शिक्षा के लिए अपनी पसंद के अनुसार देश-विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय का रुख कर सकते हैं। लेकिन, ऐसे विद्यार्थियों का फीसद बहुत कम है। इस पिरामिड के निचले हिस्से में ऐसे विद्यार्थियों की बहुलता है, जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये वभिन्न कारणों से विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को कम खर्च पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया करवाना है। डिजिटल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा-तंत्र का लचीला होना जरूरी है। अभी तो बहुत तरह की जड़ता है, जैसे आपने दूसरे वर्ष में किसी कोर्स को छोड़ दिया तो आप आगे उसमें डिग्री नहीं ले सकते हैं। अलग-अलग विषयों में बहुविधागत कोर्स करना चाहेंगे तो विश्वविद्यालय उसकी इजाजत नहीं देगा। कोई तीन साल का कोर्स है और आपकी क्षमता है कि आप उसे ढाई साल में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के नियम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम शिक्षा को इस तरह के प्रतिबंधों से निकाल कर लचीला बनाएंगे। इसमें डिजिटल विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होगी। शिक्षा को डिजिटल कर हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जो विद्यार्थी शहर और विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके कौशल और ज्ञान हासिल करने का दायरा बढ़ जाएगा। ये विद्यार्थी आगे चलकर हमारे आर्थिक विकास की गाड़ी का मजबूत पहिया बन पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं।

सूर्यनाथ सिंह : बात हो रही है डिजिटल शिक्षण की। इसके पहले भी दूरस्थ शिक्षा केंद्र व कई तरह के ई-पाठ्यक्रम की व्यवस्था रही है। लेकिन, इनकी भूमिका डिग्री प्रदान कर देने भर की ही देखी गई। कहीं डिजिटल विश्वविद्यालय भी महज डिग्री देने का ही मंच न बन जाए और इसके जरिए कौशल विकास के मकसद को हम पूरा नहीं कर पाएं?

एम जगदीश कुमार : यह अहम सवाल है। हम डिजिटल विश्वविद्यालय में कौशल आधारित कोर्स को प्रमुखता देंगे। अगर कोई अभी अर्थशास्त्र में स्नातक कर रहा है और वह विज्ञान के किसी विषय में दाखिला लेना चाहता है तो डिजिटल विश्वविद्यालय उसे मौका देगा। डिजिटल विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य युवाओं का कौशल विकास करना है। आप कह रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की डिग्री प्रभावशाली नहीं है तो फिर डिजिटल से क्या होगा। इन दोनों में बहुत फर्क है। मुक्त विश्वविद्यालय में डाक से या पीडीएफ के जरिए शिक्षण सामग्री भेजते हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय संपूर्ण पाठ्य-सामग्री आनलाइन देगा जिससे विद्यार्थी सीधे जुड़ सकेंगे। इसमें कृत्रिम बौद्धिकता की अहम भूमिका होगी। इसकी परीक्षा प्रणाली भी अलग होगी जो विद्यार्थियों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकेगी। कुछ शहरों में हम कंप्यूटर केंद्र खोलेंगे जहां जाकर विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। मेरी उम्मीद है कि जब हम डिजिटल विश्वविद्यालय खोलेंगे तो बतौर मीडियाकर्मी आप भी उसके विद्यार्थी होंगे। मीडिया हमेशा नई तकनीक से लैस होता रहेगा तो आपको भी उसके मुताबिक अद्यतन होना होगा। इसमें सिर्फ युवा विद्यार्थी नहीं बल्कि कामकाजी पेशेवर भी होंगे। जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है लोगों को लगातार सीखते जाना होगा। हमें जीवनपर्यंत विद्यार्थी बने रहने का मौका डिजिटल विश्वविद्यालय ही दे सकता है।

मुकेश भारद्वाज : आपने कम शुल्क में उच्च शिक्षा की बात कही। लोककल्याणकारी राज्य होने के बावजूद भारत में उच्च शिक्षा सस्ती नहीं है। कई राज्यों में उच्च शिक्षा महंगी है। बहुत सारे राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ है जिनकी शुल्क संरचना पर किसी का नियंत्रण नहीं है। क्या इसके लिए कोई नियामक तंत्र बनेगा?

एम जगदीश कुमार : एआइसीटीई जैसे नियामक तंत्र ने साफ कहा है कि फीस संरचना क्या होनी चाहिए। सभी राज्यों में शुल्क निगरानी समिति भी है। अभी एक तिहाई निजी विश्वविद्यालय हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर की फीस नियंत्रित ही है। लेकिन, जिनके पास पैसा है, जो शुल्क देकर पढ़ने जा सकते हैं उन्हें निजी विश्वविद्यालय जाने से क्यों रोका जाए? यह भी लोकतंत्र का हिस्सा है कि हम अपनी पसंद के संस्थान में जा सकें। हम निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात करते रहते हैं। कई विश्वविद्यालय हैं जो कमजोर तबके के विद्यार्थियों की मदद सामाजिक जिम्मेदारी की तरह करते हैं।

दीपक रस्तोगी : आपका जोर ‘एक देश एक परीक्षा’ पर रहा है। इसे कैसे समझा जाए?

एम जगदीश कुमार : हमने सीयूईटी आयोजित किया तो विद्यार्थियों ने इसे प्रसन्नता से ग्रहण किया। वे खुश थे कि परीक्षा में वैसे सवाल थे जिन्हें आसानी से कर पाए। हमारी इच्छा है कि प्रवेश परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बोझ न बने। दाखिले के संदर्भ में मैंने हमेशा बोर्ड परीक्षा के अंकों की जगह सीयूईटी जैसी व्यवस्था का समर्थन किया है। हमारे देश में कई तरह के बोर्ड हैं और सबका स्तर अलग-अलग है। संयुक्त परीक्षा देश के सत्तर फीसद विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करेगी। चार करोड़ विद्यार्थी में से बीए, बीएससी, बीकाम ज्यादा करते हैं। पांच फीसद इंजीनियरिंग करते हैं। हमें विचार आया कि हम एक परीक्षा आयोजित करें और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है जाने दें। इससे एक फायदा होगा कि हम इसे साल में दो बार ला सकते हैं। एक बार जिन्होंने अच्छा नहीं किया, वे दूसरी बार परीक्षा दे सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी विविधता है। विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं से विमर्श कर हम एक देश, एक परीक्षा का ढांचा तैयार करेंगे।

पंकज रोहिला : केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर सुस्ती दिखती है। यह कैसे ठीक होगा?

एम जगदीश कुमार : पिछले हफ्ते मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की और सभी तरह के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर निर्देश दिए। गैर शैक्षणिक पदों की भर्तियों को लेकर एक समस्या यह है कि हर विश्वविद्यालय में अलग व्यवस्था है। आगे के कुछ महीनों में इस पर तेजी से काम होगा। शिक्षा संकायों के पदों को भरना नीतिगत काम है। ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर आपरेटर रख रहे हैं कि चार सौ चाहिए तो तुरंत हो गया। जब बौद्धिकों की भर्ती करते हैं तो चयन समिति को बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना होता है। कोई आवेदक संकाय के लिए कितना सक्षम है, विश्वविद्यालय को कितना आगे ले जा सकता है, यह सब देखना होता है। अगर तीन सौ पदों को विज्ञापित किया है तो मुश्किल से 150 भरे जाते हैं। इसके बाद फिर से पद विज्ञापित होते हैं। भर्ती के साथ दस से पंद्रह फीसद तो सेवानिवृत्त भी होते हैं।

मृणाल वल्लरी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य अनुदान व शैक्षणिक व्यवस्था का प्रबंधन करना है। अब नई शिक्षा नीति में ‘हायर एजुकेशन फंडिंग एजंसी’ का प्रावधान है जो संस्थाओं को स्वायत्त बनाने की दिशा में काम करेगी। फिर यूजीसी की क्या भूमिका रह जाएगी? क्या आपकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है कि आप इसके अंतिम अध्यक्ष होंगे?

एम जगदीश कुमार : आपके सवाल को आगे विस्तार देते हुए इस बिंदु को समझाता हूं। एनईपी के तहत सभी नियामकों को इकट्ठा करके इसमें चार अंग होंगे। एक में नियामक तंत्र होगा तो दूसरे में मान्यता होगी। तीसरे में सिर्फ फंडिंग का काम होगा। चौथे में हम शैक्षणिक तंत्र के गुणवत्ता सुधार पर काम करेंगे। अभी देखें तो आमतौर पर एक कृषि विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ समागम नहीं करता है। या आइआइटी आम विश्वविद्यालय से समागम नहीं करती। आज देश की समस्याओं के समाधान के लिए इन बंधी चारदीवारी से बाहर निकलना होगा। अगर कोई नया पाठ्यक्रम लागू करना चाहता है तो उसे अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जाकर इजाजत लेनी होगी। इसमें देरी के साथ नौकरशाही के झंझटों से भी जूझना पड़ता है। हम एक समग्र सोच के स्तर पर आने के लिए ‘हायर एजुकेशन कमिशन आफ इंडिया’ के लिए काम कर रहे हैं। इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो रहा है। संसद, स्टैंडिंग कमिटी में बहस के बाद मुझे उम्मीद है कि यह मूर्त रूप में आ जाएगा।

महेश केजरीवाल : सरकारी विश्वविद्यालय में अनुदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार सौ फीसद फीस बढ़ा दी गई। वहां भी कमजोर तबके के विद्यार्थी हैं। अब कहा जा रहा है कि अनुदान न देकर लोन दिया जाए। इस तरह सरकारी विश्वविद्यालय कहां तक बचेंगे? विश्वविद्यालय परिसर देश के विकास का हिस्सा कैसे बन पाएंगे?

एम जगदीश कुमार : यूजीसी का काम सिर्फ अनुदान देना नहीं है। इसका मुख्य मकसद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना है। आपकी चिंता से सहमत हूं। अब हमारे पास ‘हेफा’ है। विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज ले सकते हैं। इस कर्ज को आप आगे आसानी से चुका सकते हैं। इससे आप अपने अनुसंधान की ढांचागत व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। जेएनयू में ये करने के बाद प्रोजेक्ट फंडिंग चार गुणा ज्यादा बढ़ गई। विश्वविद्यालय को आंतरिक संसाधन पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। आप आनलाइन डिग्री दीजिए। संसाधन जुटाने के लिए आप कई तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान ऐसा कर रहे हैं। हमेशा सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने दायरे को बढ़ाएंगे तो संसाधन भी खुद जुटा पाएंगे।

मुकेश भारद्वाज : जेएनयू के संदर्भ में ही बात करें तो कुलपति राजनीतिक पसंद होते हैं। जेएनयू में आपका कार्यकाल भी हलचलों से भरा था। राजनीति बनाम विश्वविद्यालय परिसर पर आपक क्या कहना है।

एम जगदीश कुमार : मैं बहुत से कुलपति चयन समिति का हिस्सा रहा हूं। मैंने सिर्फ उम्मीदवारों की योग्यता ही देखी है। विशुद्ध अकादमिक नजरिए से विशुद्ध अकादमिक को चुना। जेएनयू देश का गर्व है। जेएनयू और राजनीति पर सवाल है तो हम हमेशा विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमेशा अपने प्राधिकारी से सवाल पूछो। जब तक किसी तर्क से संतुष्ट न हो जाओ बहस करो। तर्कशक्ति विकसित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। विचारों की विविधता के बीच वैचारिक टकराहट लाजिम है। अब इस वैचारिक गतिविधि को राजनीति का नाम दे दिया जाए तो अलग बात है।

प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी