एकता कानूनगो बक्षी

यह सुखद है कि चिट्ठीयुगीन कई बुजुर्ग नई तकनीक में हम सबके लिए मिसाल कायम करने मैदान में उतर आए हैं। वे नई तकनीक से तो जुड़े, पर अपने चिट्ठीयुगीन व्यवहार, आदर्श को उन्होंने नहीं बदला। इनके द्वारा भेजे गए ‘शार्ट मैसेज सर्विस’ यानी एसएमएस पर कुछ पंक्तियों में ही सीमित संदेश भी छाप छोड़ जाते हैं। इनके संदेशों में समय की बचत के लिए उपयोग होने वाली बेपरवाह ‘स्लैंग’ भाषा का उपयोग भी नहीं होता। इनका संदेश स्पष्ट और प्रासंगिक होता है। यथायोग्य संबोधन भी मौजूद होता है। और कहें तो विरासत की तरह संग्रहित करने योग्य होते हैं।

मनुष्य के शारीरिक बदलाव की बात करें तो हमारे शुरुआती पूर्वज शायद आज हमें अपनी संतान मानने से ही इनकार कर देंगे। बिना दुम वाले, बड़ा माथा लिए दो पैरों पर घूमते हमलोग उन्हें शायद अचंभित कर देने वाले जीव ही प्रतीत होंगे। हमारी दिनचर्या उन्हें और भी अधिक निरर्थक लग सकती है। जहां हम अपनों के बीच समय गुजारने की जगह अधिक जटिल विकल्प चुनते हैं और दुनिया के किसी एक छोर पर अपने कुनबे से बेहद दूर छोटे से केबिन के अंदर एक स्क्रीन के सामने बैठ कर अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ कर रहे होते हैं, वहीं कुत्ता, बिल्ली, गाय जैसे बाकी जीव-जंतु उन्हें हमारी अपेक्षा अधिक सहज और प्राकृतिक लग सकते हैं। यकीनन विकास की अपनी एक कीमत होती है, जिसका लाभ उठाने के लिए उसकी जटिलता को भी गले लगाना ही होता है। तकनीकी विकास से हुए परिवर्तन ने मानो मानव जीवन को पंख लगा दिए हैं। भविष्य की पीढ़ी पूरी तरह अलग संसार देखने वाली है। तकनीक से आए बदलाव और आविष्कारों का असर इतना कारगर है कि उसने न केवल हमें शारीरिक रूप से बदला, बल्कि हमारी समझ और जीवनशैली में परिवर्तन के साथ हमारे व्यक्तित्व को भी बदलने की कोशिश की है।

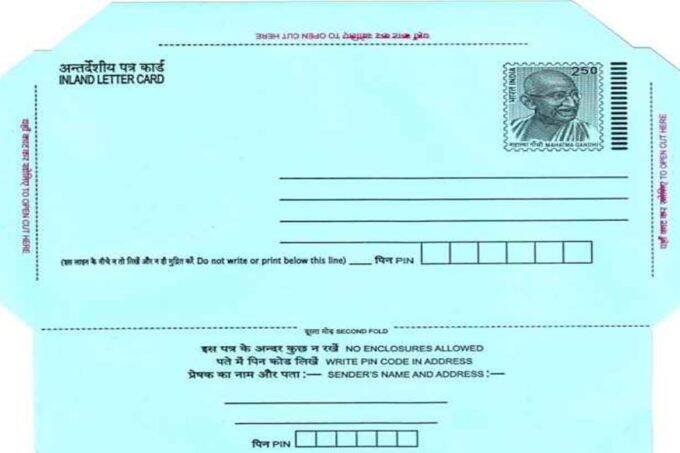

संदेश और जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हस्तलिखित चिट्ठियां लंबे समय तक आमजन की लोकप्रिय, सुलभ, विश्वसनीय तकनीक बनी रही। हर दौर की तरह मौजूदा समय में भी तीन पीढ़ी के लोग उपस्थित हैं, जिनके भीतर हुए बदलाव को हम गहराई से समझ सकते हैं। पहली पीढ़ी में वे लोग हैं, जिनके दौर में चिट्ठियों पर निर्भरता भी काफी अधिक थी। आज की पीढ़ी में कुछ वे लोग हैं जो चिट्ठियां शौक से कभी-कभार लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर मैसेज, ईमेल आदि का उपयोग करना पसंद करते हैं। इन दोनों के बीच एक और पीढ़ी है, जिसने चिट्ठियां भी खूब लिखी हैं, पर अब वे नए जमाने के साथ कदमताल करते हुए चिट्ठियों को पीछे छोड़ नई तकनीक को अपना चुके हैं। उनमें कई ऐसी महारथ हासिल कर चुके हैं कि युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेने को विवश हो जाती है। मैं अपने आप को आज की पीढ़ी का मानती हूं, पर मेरा जीवंत संपर्क इन दोनों वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों से है।

कागज, कलम के बल पर अपनी छाप छोड़ने वाली चिट्ठी को सामाजिक, वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव के पहलू से समझना काफी दिलचस्प है। चिट्ठी को बिना धैर्य के न तो पढ़ा जा सकता था, न ही लिखा जा सकता था। लिखने वाले को शांतचित्त और एकाग्र होने की बेहद आवश्यकता होती थी। चिट्ठी में लिखे गए संदेश की तीन से चार दिन बाद प्रासंगिकता बनी रहेगी या नहीं, यह ध्यान में रखा जाता होगा, क्योंकि चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान तक पहुचने में ही कम से कम तीन-चार दिन तो लगा ही देती थी। इसके अलावा, चिट्ठी में लिखे अक्षरों की बनावट और शब्दों का प्रयोग- ये दोनों ही बहुत सोच-समझ कर चुने जाते होंगे। निश्चित ही उस दौर में पत्रों में भावनाओं के साथ परिपक्वता का अद्भुत संतुलन देखने को अक्सर मिल जाता था।

आज की तकनीक पहले से अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी है, पर उसके उपयोग में हमारी वैचारिक समझ में कमी और हड़बड़ी खलती है। हर छोटी से छोटी सुख, दुख की सूचना, परेशानी, प्रेम और नाराजगी तक कुछ सेकेंड में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत उद्वेलित कर सकती है। वक्त-बेवक्त सदैव एसएमएस, ई-मेल, आॅडियो-वीडियो पर बात हमारी सेवा में उपलब्ध होते हैं। यह भी दिलचस्प है कि इस तेज रफ्तार तकनीक ने हमें सात समंदर पार से आए अच्छी-बुरी खबरों से पल-पल बदलते मिजाज, धड़कनों की असहजता जैसे रोगों और अधीरता जैसा दंड भी दिया है।

चिट्ठी युग की मेरी दादी से जब मैं बात करती तो वे सिर्फ मेरी तरफ देख और सुन ही नहीं रही होती थीं, चिट्ठी की ही तरह वह मुझे धैर्य से पढ़ भी रही होती थीं। मेरे चेहरे के भावों को देख, आवाज के उतार-चढ़ाव को समझ मेरे मन को पढ़ उनके भीतर मौजूद अर्थों को समझ रही होती थीं। अब यह सहज, सरल संवाद और मन पढ़ने की कला दुर्लभ होती जा रही है। हमें यह विचार करना चाहिए कि तकनीक जिस तरह समय के साथ बेहतर होती चली जा रही है, क्या हम भी भीतर से उतने ही उत्कृष्ट हो पा रहे हैं! कहीं हमसे कुछ बहुत जरूरी पीछे छूट तो नहीं रहा!