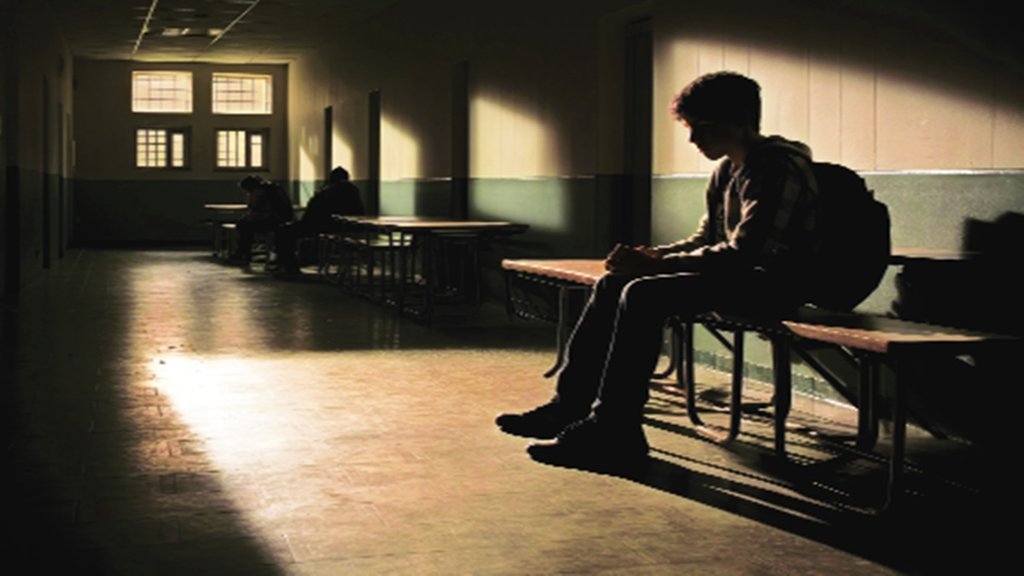

आज तेजी से बदलते दौर में ऐसे किशोरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हमेशा क्रोध से भरे दिखते हैं और बहुत मामूली बातों पर भी अपना आपा खो देते हैं। उनमें से कई बच्चे साधारण बातों पर भी इस कदर आक्रामक हो जाते हैं कि उन्हें संभालना या समझाना मुश्किल हो जाता है। स्कूल परिसर में सहपाठियों के बीच छोटी-सी बात पर मारपीट या आक्रामक व्यवहार कई बार हत्या जैसे गंभीर अपराधों का रूप ले रहा है। सवाल है कि यह स्थिति परिवार, समाज और स्कूल के कैसे वातावरण का हासिल है और उसे कैसा बनाया जाना चाहिए, अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ताकि उनके भीतर संवेदनशीलता बची रहे और उनके बेहतर इंसान बनने की राह में कोई बाधा उत्पन्न न हो!

बीते हफ्ते तीन दिनों के भीतर दो घटनाएं ऐसी सामने आईं, जिसे लेकर शायद सभी चिंतित हों। ये तीन वाकये ऐसी तमाम घटनाओं की महज कुछ कड़ियां हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में समूचे देश में देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित कोतवाली क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय की एक शिक्षिका पर उसी स्कूल के एक छात्र ने पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। छात्र ने शिक्षिका के साड़ी पहनने पर टिप्पणी की थी और शिक्षिका ने इसकी शिकायत प्रबंधन से कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए छात्र ने इस अपराध को अंजाम दिया।

दूसरी घटना में गुजरात के अहमदाबाद के एक निजी स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद आठवीं कक्षा के एक छात्र ने दसवीं के छात्र के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी जान चली गई। बाद में सोशल मीडिया पर आरोपी छात्र की अपने किसी दोस्त से बातचीत भी सामने आई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया।

तीसरी घटना हरियाणा के पानीपत में हुई, जहां मतलौडा थाना क्षेत्र के खंडरा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में दोपहर को छुट्टी के बाद ग्यारहवीं के छात्र की गर्दन पर उसके सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया। प्रथम दृष्टया सामने आया कि दसवीं कक्षा के दौरान भी दोनों के बीच मारपीट हुई थी।

हिंसा का दायरा

ये तीन ताजा घटनाएं हैं, जो स्कूल में पढ़ाई-लिखाई के समांतर पनप और पसर रही हिंसा की संस्कृति की झलक दिखाती हैं। त्रासद विडंबना यह है कि हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं किसी सिलसिले की तरह खबरों में आने लगी हैं, जिनमें स्कूल परिसर में किसी बेहद मामूली बात पर आपस में झगड़ा होने या अपनी किसी हरकत की शिकायत शिक्षक या प्राचार्य से करने के बाद कोई छात्र इस कदर बदले की आग में जलने लगा कि उसने अपने सहपाठी की जान ले ली।

पश्चिमी देशों में खासतौर पर अमेरिका इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है। सवाल है कि पढ़ाई-लिखाई और दोस्ती के दायरे के विस्तार के बजाय स्कूल अब हिंसा के परिसर क्यों और कैसे बनते जा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसा हर जगह नहीं है और इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। मगर यह भी सच है कि जिस पैमाने पर स्कूल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे चिंता का विषय बन रही हैं।

यह भी पढ़ें: बच्चों का बिगड़ता मिजाज, क्या कमी, दबाव और चुप्पी ही वजह हैं या बदलते हालात बढ़ा रहे हैं क्रोध? जड़ों को समझना जरूरी

इसकी मुख्य वजह यह है कि इस तरह की घटनाएं अपनी संख्या में भले ही गिनती की हों, लेकिन अव्वल तो ये एक खास तरह की आक्रामक प्रवृत्ति के जोर पकड़ते जाने का नतीजा हैं, दूसरे बहुत सारे छात्र भले ही प्रत्यक्ष हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन वे कई तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियों के आदी होते जा रहे हैं और हिंसा को सहज भाव से बदले का एक जरिया मानने लगे हैं।

आबोहवा का असर

बचपन से किशोरावस्था और किशोर से युवा होते बच्चों का कोमल मन-मस्तिष्क किसी भी जटिल परिस्थिति का अपने हित में विश्लेषण कर सकने में हर बार सक्षम नहीं भी हो सकता है। इस लिहाज से देखें तो इस पर विचार करने की जरूरत तत्काल है कि स्कूलों के परिसर या फिर घर की चारदीवारी के भीतर वे किस तरह की उन चीजों के संपर्क में आ रहे हैं जो उनके सोचने-समझने और अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने को लेकर बेलगाम हो जाने के प्रति आकर्षित कर रही हैं। किस तरह के वातावरण के प्रभाव की वजह से वे बेलगाम हो रहे हैं और कभी अपने घर में महज इसलिए अपने माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं तो कभी स्कूल में अपने सहपाठी या फिर अपने शिक्षक की जान ले लेते हैं?

यह भी पढ़ें: होमवर्क पूरा नहीं करके आने पर भड़क गए मास्टर जी, छात्र को इतना पीटा कि चली गई आंखों की रोशनी

यह छिपा नहीं है कि आज स्कूली बच्चे घर से लेकर स्कूल की आबोहवा में किस तरह की तकनीकी दुनिया से रूबरू हैं और वे कैसी गतिविधियों के संपर्क में आ रहे हैं। अपने भीतर मानसिक और शारीरिक स्तर पर तेजी से बदलाव के जिस दौर में उन्हें सही दिशा के बारे में बताने वाले व्यक्ति और माहौल की जरूरत होती है, वे निर्बाध तरीके से ऐसी दुनिया के चंगुल में आ रहे हैं, जिसमें उचित-अनुचित के बारे में तय करने के लिए जरूरी विवेक के विकास का सवाल पीछे छूट जाता है और वे सिर्फ तात्कालिकता के दबाव से संचालित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आज के दौर में ज्यादातर स्कूली बच्चे स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट की असीमित दुनिया के संपर्क में आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंटरनेट के जरिए ज्ञान के अथाह सागर में भी गोता लगाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब किसी वस्तु के उपयोग को लेकर सुचिंतित तरीके से जिम्मेदारी के साथ बच्चों के भीतर जिज्ञासु भाव का विकास किया जाए। उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाए, मगर सही दिशा में सोचने-समझने का सिरा पकड़ा दिया जाए।

घटती सहिष्णुता

विडंबना यह है कि सिर्फ संसाधन मुहैया करा कर लोग आमतौर पर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनके बच्चे आधुनिक हो गए हैं और वे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। नतीजा यह होता है कि नाजुक उम्र और संवेदनशील ढांचे की वजह से वे अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं और उन पर वैसी बातें ज्यादा कब्जा जमाने लगती हैं, जो किसी नकारात्मक मकसद के लिए ही तैयार की जाती हैं। बच्चों के भीतर तेजी से विकसित हो रही असहिष्णुता की प्रवृत्ति को एक उदाहरण मान कर इसका विश्लेषण किया जा सकता है।

इसके अलावा, बिना अनुशासन के और बेलगाम तरीके से स्मार्टफोन या अन्य तकनीकों पर दिमागी निर्भरता की वजह से अपने भीतर का विवेक भी बुरी तरह प्रभावित होता है और छोटे या साधारण मामलों पर भी निर्णय लेने में अक्षम होने लगता है। ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं कि स्कूल में अपने सहपाठी की किसी बात पर बात करने, उससे संवाद बनाने के बजाय बहुत साधारण असहमति पर भी बच्चे आपस में दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ज्यादा चिंता की बात यह सामने आ रही है कि बिना किसी हिचक के कई बच्चे हिंसक प्रतिक्रिया करते हैं, बिना यह सोचे कि इससे उनके सहपाठी की जान भी जा सकती है।

बढ़ता दबाव

सवाल है कि बच्चे इस मन:स्थिति में क्या अचानक ही पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं है। इस चरण तक आने के लिए घर से लेकर स्कूल तक उनके आसपास जिस तरह के अपराध दृश्य और विचार के स्तर पर जिस तरह सहजता के साथ घटित और पल-बढ़ रहे होते हैं, मादक द्रव्यों के सेवन को महिमामंडित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सामान्य इच्छाओं को अदम्य महत्त्वाकांक्षाओं में तब्दील करने के लिए परिस्थितियां रची जाती हैं, उसमें आपराधिक प्रवृत्ति, हताशा, कुंठा, खुद को लेकर हमेशा बचाव की मुद्रा या रक्षात्मक होना यानी भयग्रस्त रहना, आक्रामकता की प्रवृत्ति और आत्म-नियंत्रण के तनाव से गुजरने जैसे कारक उनके कोमल मन-मस्तिष्क पर एक गहरे दबाव के हालात पैदा करते हैं।

इसके बाद वे कई बार कोई टिप्पणी करते हुए या उस पर प्रतिक्रिया करते हुए तात्कालिक दबाव से संचालित होते हैं। नतीजा यह होता है कि एक दौर में जिस आपसी छोटी-मोटी लड़ाई के बाद बच्चे थोड़ी देर बाद ही एक साथ फिर से खेलने-कूदने लगते थे, दोस्तियां बनाने लगते थे, अब अपने स्तर पर या सामूहिक हमले की योजनाएं बनाने में लिप्त हो जाते हैं।

वक्त रहते

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हिंसक प्रतिक्रिया के चरण तक बच्चों के पहुंचने के पहले कई तरह की चेतावनियां सामने आती हैं, जिसकी आमतौर पर परिवारों से लेकर सरकारी तंत्र तक में अनदेखी की जाती है। अगर कोई बच्चा कुंठा और आक्रामक रवैया या फिर नियंत्रण के दबाव से गुजर रहा है तो इसे समय पर पहचाने जाने की जरूरत है।

अगर शुरुआती दौर में ही प्रशिक्षित और उचित हस्तक्षेप हो, बच्चों को अनुकूलित करने के साथ ही उन्हें भविष्य की दुनिया के लिहाज से तैयार करने की सकारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाए, तो बच्चों के भीतर पनप रही हिंसक प्रवृत्ति के चक्र को तोड़ा जा सकता है। बच्चे के समाजीकरण पर निर्भर करता है कि वह हिंसक आक्रामकता के प्रति आकर्षित होने के बजाय शिक्षा की अहमियत को अपने स्कूली जीवन का केंद्र बनाए। इसमें घर और स्कूल, दोनों की भूमिका बेहद अहम होती है।