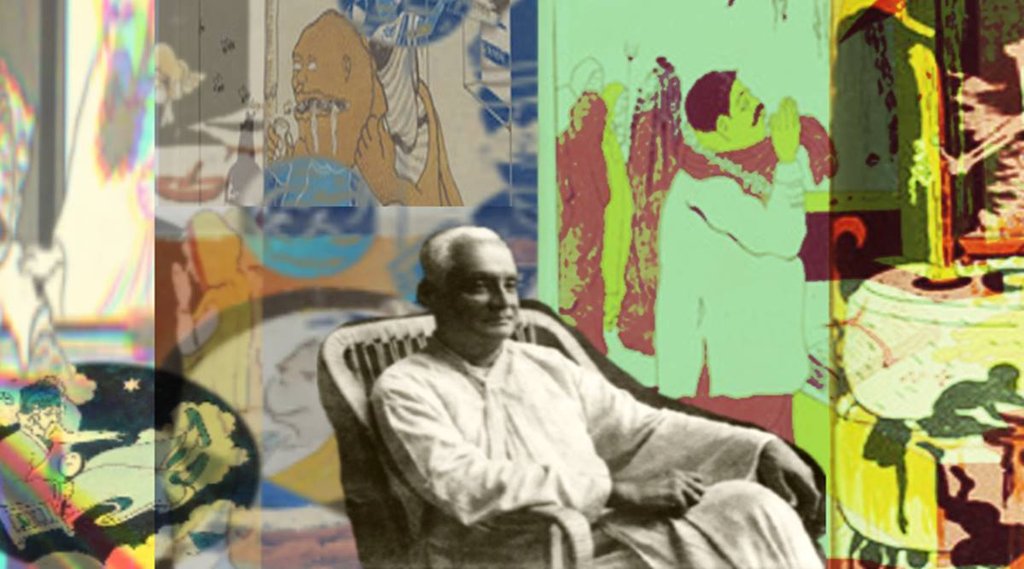

गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर भारतीय कार्टून जगत के अग्रदूतों में एक थे। चित्रकारी में तो उन्होंने महारत हासिल की ही थी, कार्टून बनाने में भी उनका कोई सानी नहीं था। उनके कार्टूनों में तत्कालीन सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण होता था।

गगनेंद्रनाथ ने किसी प्रकार की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही उन्होंने किसी गुणी-ज्ञानी जैसी पढ़ाई की। जलछविकार हरिनारायण बंदोपाध्याय से चित्रकला का प्रशिक्षण लेकर वे कला में परिपक्व होते गए थे।

सन 1907 में अपने भाई अवनींद्रनाथ के साथ मिल कर गगनेंद्रनाथ टैगोर ने ‘इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट’ की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने ‘रूपम’ नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, जिसकी काफी सराहना हुई। 1906 से 1910 के बीच गगनेंद्रनाथ टैगोर ने जापानी ब्रश तकनीक और सुदूर पूर्वी कला के प्रभाव का अध्ययन किया।

रवींद्रनाथ टैगोर की जीवनी ‘जीवनस्मृति’ से उन्हें जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिली थी। उसके बाद गगनेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दिशा बदल ली और व्यंग्यात्मक संसार की ओर कदम बढ़ा दिया।

1917 में ‘माडर्न रिव्यू’ में गगनेंद्रनाथ टैगोर के कुछ व्यंग चित्र प्रकाशित हुए। यह उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ था। उस समय उनके व्यंग्य चित्र कुछ पुस्तकों की शृंखला में दिखाई दिए, जैसे- ‘प्ले आफ’, ‘रिल्म आफ द एब्सर्ड एंड रिफार्म सीम्स’। 1915 से लेकर 1922 तक गगनेंद्रनाथ के सवश्रेष्ठ कार्टूनों की धार ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।

पंजाब के दर्दनाक जलियांवाला बाग कांड पर आधारित उनका कार्टून ‘पीस रिस्टोर्ड इन पंजाब’ (पंजाब में अमन की वापसी) से उनके साहस का पता मिलता है। गगनेंद्रनाथ टैगोर की कार्टून शृंखला ‘दी स्ट्रीम’ मील का पत्थर है।

एक तरफ तो गगनेंद्रनाथ टैगोर जापानी वाश तकनीक से प्रेरित थे और दूसरी ओर यूरोपीय कला अभ्यासों के आयाम चित्रवाद, भविष्यवाद और अभिव्यक्तिवाद से प्रेरित थे। सर्वोत्तम भावों को ग्रहण करने के बावजूद उनकी दृष्टि और तकनीक बहुत व्यक्तिगत थी।

गगनेंद्रनाथ की गजब की हास्य भावना और उपहास क्षमता उनके कुछ महत्त्वपूर्ण व्यंग्य चित्रों में देखने को मिला, जिनका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रभाव में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के क्षय पर टिप्पणी करना था। उनके उपहास ने दोहरेपन और समाज के भीतर विरोध की तरफ भी इशारा किया।

जोड़ासांको थियेटर की स्थापना का श्रेय भी उनको ही जाता है। वे डिजाइनिंग मंच स्थापना और विभिन्न नाटकों के लिए वेशभूषा को डिजाइन करने में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में इस थियेटर का उल्लेखनीय प्रभाव झलकता है।

उन्होंने कुछ राजनीतिक व्यंग्य चित्र भी बनाए, हालांकि उनकी सामाजिक व्यंग्य में इतनी सच्चाई होती थी कि उनसे कोई भी अन्यायी-अत्याचारी घायल हो जाता था। वे समाज की सड़ी-गली रीतियों का व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन करते थे। 1920 से 1925 के बीच उन्होंने आधुनिकतावादी चित्रकला संसार में नए प्रयोग किए।

1940 के दशक से पहले वे अकेले भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने भाषा का इस्तेमाल बड़े ही रोचक ढंग से किया। उनके कार्टून के साथ शब्दों की युगलबंदी नासूर का काम करती थी। बच्चों के लिए उनके मन में अपार स्नेह था। उन्होंने बच्चों के लिए ‘वोंदर बाहादुर’ नामक पुस्तक भी लिखी थी। भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग ने उनकी एक सौ एकवीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था।