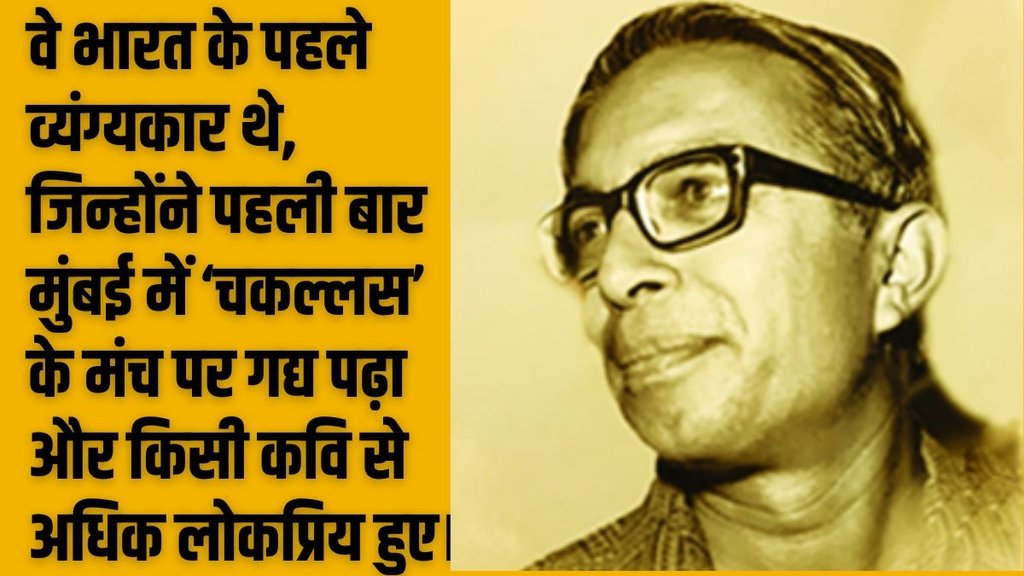

अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार थे। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ, सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वे भारत के पहले व्यंग्यकार थे, जिन्होंने पहली बार मुंबई में ‘चकल्लस’ के मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी पच्चीस सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे।

शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। उनका परिवार मूलत: गुजरात का रहने वाला था, बाद में वे मालवा में आकर बस गए थे। उनका परिवार पुराणपंथी माना जाता है। यही कारण था कि उनका परिवार किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ हुए उनके विवाह को आजीवन मान्यता नहीं दे पाया।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। उन्होंने दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की। बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। वे अपने शिक्षा काल से ही लेखन से जुड़ गए थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का खर्च अपने लेखन के पारिश्रमिक से ही उठाया। 1955 में वे आकाशवाणी, इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के सूचना विभाग में 1955 से 1956 तक बतौर जनसंपर्क अधिकारी कार्य किया। चूंकि किसी भी बंधन में बंध कर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसलिए उन्होंने इस राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया और पत्रकारिता की ओर रुख कर लिया।

शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। वर्ष 1951 से लेकर बीस वर्ष की आयु तक आते-आते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। जनसंपर्क अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के समय तक उनकी पहचान एक व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हो चुकी थी। दरअसल, उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया था।

बिहारी के दोहे की तरह शरद जोशी अपने व्यंग्य का विस्तार पाठक पर छोड़ देते हैं। एक बार शरद जोशी ने लिखा था, ‘लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख कर मैं सिर्फ यही कह पाता हूं कि चलो, इतने बरस जी लिया। यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता, अब सोचना कठिन है। लेखन मेरा निजी उद्देश्य है।’

शरद जोशी के व्यंग्य में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है, जो उन्हें लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। उन्होंने ‘क्षितिज’, ‘गोधूलि’, ‘उत्सव’, ‘उड़ान’, ‘चोरनी’, ‘सांच को आंच नहीं’, ‘दिल है कि मानता नहीं’ फिल्मों के संवाद लिखे थे। टेलीविजन के लिए ‘ये जो है जिंदगी’, ‘विक्रम-बेताल’, ‘सिंहासन बत्तीसी’, ‘वाह जनाब’, ‘देवी जी’, ‘प्याले में तूफान’, ‘दाने अनार के’ और ‘ये दुनिया गजब की’ आदि धारावाहिक लिखे थे।

‘परिक्रमा’, ‘किसी बहाने’, ‘तिलिस्म’, ‘रहा किनारे बैठ’, ‘दूसरी सतह’, ‘हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे’, ‘यथासंभव’, ‘जीप पर सवार इल्लियां’ आदि उनकी प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं। इसके अलावा ‘अंधों का हाथी’, ‘एक गधा उर्फ अलादाद खां’ उनके नाटक हैं। उन्हें चकल्लस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार, श्री महाभारत हिंदी सहित्य समिति इंदौर द्वारा ‘सारस्वत मार्तंड’ की उपाधि परिवार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया था।