भारत में साहित्यिक-सांस्कृतिक आधुनिकता की सबसे ठोस जमीन बंगाल में तैयार हुई। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माइकल मधुसुदन दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर यह धारा रवींद्रनाथ ठाकुर तक जाती है। यह यात्रा एक तरफ जहां सामाजिक-सांस्कृतिक नवजागरण की रही तो वहीं दूसरी तरफ इस दौरान साहित्यिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी की जगह बांग्ला के रूप में स्वदेशी भाषा को प्रतिष्ठा मिली। आलम यह था कि उन्नसवीं सदी के मध्य तक बंगाल में विद्वानों की जमात अंग्रेजी या फिर संस्कृत में लिखना पसंद करती थी। साहित्य को बंग लोकमानस से जोड़ने के लिहाज से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमिका खासतौर पर ऐतिहासिक रही। दिलचस्प है कि जिस सांस्कृतिक धारा की पाल आगे चलकर कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने संभाली और जिन्होंने अपने कृतित्व से बांग्ला लोकमानस को ओतप्रोत कर दिया, खुद उन्होंने बंकिम बाबू को अपना गुरु माना है, उनके सांस्कृतिक अवदान को अमूल्य बताया है।

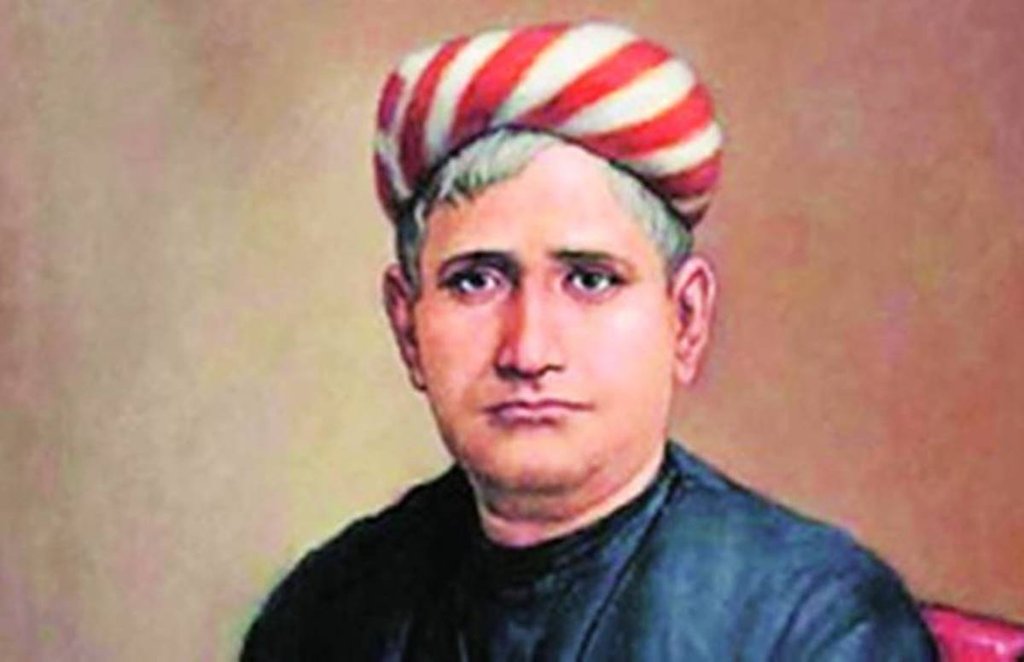

बंगाल के साथ पूरे देश को बंकिम बाबू ने संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की गौरव-चेतना तक जिस मजबूती से समृद्ध किया, उससे आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को भी मजबूती मिली, एक बड़ी नैतिक शिनाख्त भी मिली। उनका जन्म 27 जून, 1838 को बंगाल के एक समृद्ध पर परंपरागत परिवार में हुआ था। किताबों के प्रति उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। वे शुरू में अंग्रेजी की ओर भी आकृष्ट थे। कहते हैं कि अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि तब समाप्त हुई, जब उनके अंग्रेजी अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह से डांटा। इसके बाद वे अपनी मातृभाषा बांग्ला से इस कदर जुड़े कि इस भाषा की समृद्धि का सर्वथा नया अध्याय ही जोड़ दिया।

1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में वे बंगाल के प्रेसीडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेनेवाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 1858 में ही डिप्टी मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला और 1891 में सरकारी सेवा से मुक्त हुए। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने 1857 के विद्रोह पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और भारतीयों पर उनके दमनचक्र को बहुत नजदीक से देखा था। सरकारी सेवक होने के नाते वे किसी सार्वजनिक आंदोलन में शरीक नहीं हो सकते थे। इस कारण उनका मन काफी कचोटता था। यही वह मोड़ था जब उन्होंने साहित्य सृजन में उतरने का फैसला किया। उनके साथ एक अच्छी बात यह भी रही कि वे गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में समान दिलचस्पी रखते थे, जिसका असर आगे उनके साहित्य सृजन में दिखा भी।

बंकिम बाबू का सबसे चर्चित उपन्यास ‘आनंदमठ’ 1882 में प्रकाशित हुआ, जिसके ‘वंदे मातरम्’ गीत के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के दौरान देशप्रेम और राष्ट्रीयता की जो धारा बही, वह आज भी भारतीय जनमानस के बीच एक प्रेरक संवेदना की तरह प्रवाहित है। दिलचस्प है कि उनका पहला उपन्यास ‘रायमोहन्स वाईफ’ अंग्रेजी में था। 1865 में उनकी पहली बांग्ला कृति ‘दुर्गेशनंदिनी’ आई। उस समय वे महज 27 साल के थे। इसके बाद ‘कपालकुंडला’, ‘मृणालिनी’, ‘विषवृक्ष’, ‘चंद्रशेखर’, ‘रजनी’, ‘राजसिंह’ और ‘देवी चौधुरानी’ जैसी कृतियां आईं। उन्होंने ‘सीताराम’, ‘विज्ञान रहस्य’, ‘लोकरहस्य’ और ‘धर्मतत्व’ जैसे ग्रंथ भी लिखे। बंकिम बाबू ने 1872 में मासिक पत्रिका ‘बंगदर्शन’ का प्रकाशन शुरू किया। रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे लेखक ‘बंग दर्शन’ में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आगे आए।