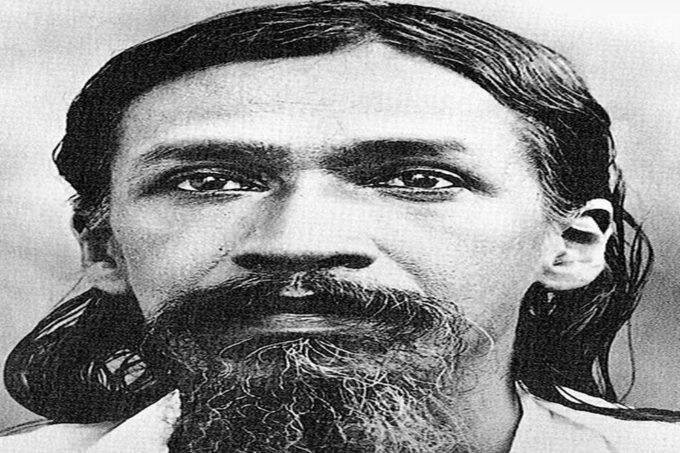

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की दिशा और व्यास को सिर्फ इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि वह विदेशी दासता से मुक्ति की एक सफल संघर्षयात्रा है। दरअसल, यह यात्रा अपने आप में आधुनिक भारत के उदय का इतिहास है, जिसमें एक तरफ नवजागरण का नवविहान है तो वहीं दूसरी तरफ साहित्य और दर्शन की सर्वथा नई लिखावट। यह यात्रा उन विभूतियों से साक्षात्कार भी है जिसके होने की खुशी किसी भी राष्ट्र के लिए सार्वकालिक गौरव का बोध होगा। भारतीय गौरव को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला ऐसा ही एक बड़ा नाम है- अरविंद घोष। उनके पिता का नाम केडी घोष और माता का नाम स्वमलता था। वे एक प्रभावशाली खानदान से ताल्लुक रखते थे। बांग्ला साहित्य के बड़े हस्ताक्षर राज नारायण बोस, अरविंद के नाना थे। उनके पिता डॉक्टर थे। अरविंद खुद आरंभ से आध्यात्मिक प्रकृति के थे और उनमें मां के साहित्यानुराग का असर काफी पहले से दिखने लग गया था।

जब वे पांच साल के थे तो उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कान्वेंट स्कूल में पढ़ने भेजा गया। दो साल बाद 1879 में भाई के साथ आगे की शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। अरविंद ने अपनी आगे की पढाई लंदन के सेंट पॉल स्कूल से पूरी की। 18 साल की उम्र में उन्हें कैंब्रिज में दाखिला मिला। यहां उन्होंने स्वयं को यूरोपीय ‘क्लासिक्स’ के एक छात्र के तौर पर प्रतिष्ठित किया। पिता की हसरत पूरी करने के लिए उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि घुड़सवारी के जरूरी इम्तिहान में वे खरे नहीं उतरे। इस तरह यह कामयाबी उनके भावी जीवन की राह नहीं बन सकी। 1893 में अरविंद स्वदेश वापस लौटे और बड़ौदा के एक राजकीय विद्यालय में उपप्रधानाचार्य बन गए। उन्हें बड़ौदा के महाराजा का बहुत सम्मान मिला। इस दौरान ग्रीक और लैटिन भाषाओं पर अपनी महारत का विस्तार उन्होंने संस्कृत और बांंग्ला साहित्य और दर्शन तक किया।

बंग-भंग की घोषणा से आहत होकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड अरविंद घोष के जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। एक वर्ष के लिए वे अलीपुर सेंट्रल जेल के एकांत कारावास में विचाराधीन कैदी के तौर पर रहे। यहीं उन्होंने अपने भविष्य के जीवन का स्वप्न देखा, जिसमें भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षा का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया। चित्तरंजन दास ने अरविंद का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया।

अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। 1910 में वे कलकत्ता छोड़ पांडिचेरी में चले आए। वहीं बाद में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। पांडिचेरी में चार साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद 1914 में अरविंद ने ‘आर्य’ नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका शुरू की। यह पत्रिका भारतीय दर्शन और साहित्य को लेकर नए आलोचकीय विवेक के साथ लोगों के सामने आई। 1926 में वे सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। यह उनके जीवन का वह दौर था जब वे आध्यात्मिक अभिन्नता के साथ नए भारत का सूर्योदय देख रहे थे।

स्वाधीनता उनके लिए अब विदेशी दासता से मुक्ति भर नहीं थी बल्कि वे मनुष्य की दिव्यता को प्रखर देखना चाहते थे और इस लिहाज से वे हर अवरोध और अज्ञान को दूर करना चाहते थे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा को अध्यात्म से आधुनिकता के बीच संयुक्त तौर पर देखने वालों के लिए अरविंद का जीवन और कार्य अक्षर प्रेरणा की तरह है।