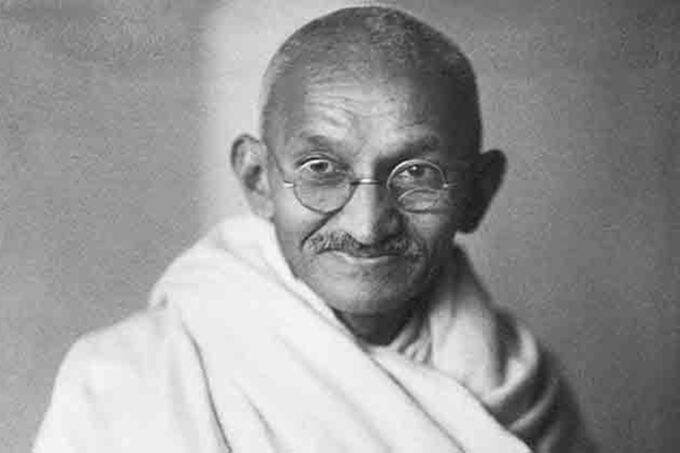

अपने इक्कीस वर्ष के दक्षिण अफ्रीका प्रवास में मोहनदास करमचंद गांधी 1903 से 1913 तक जोहानीसबर्ग में रहे थे। वहां उनकी भेंट हेनरी पोलक से हुई जो ‘क्रिटिक’ पत्रिका के उप-संपादक थे। वे महामारी के दौरान गांधी के कार्यों और संगठन क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके मित्र बन गए। तब तक गांधी वहां व्यवस्थित हो चुके थे। एक बार हेनरी पोलक गांधी को नेटाल जाने के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ने आए। गांधी को जॉन रस्किन की पुस्तक ‘अन्टू दिस लास्ट’ देते हुए कहा कि आप रास्ते में इसे पढ़ लें। पुस्तक छोटी थी, गांधी ने कुछ घंटे में पूरी पढ़ ली। इस बारे में उन्होंने लिखा- ‘इस पुस्तक को हाथ में लेने के बाद मैं छोड़ ही नहीं सका। इसने मुझे पकड़ लिया।’ इसके पहले गांधी ने रस्किन की कोई किताब नहीं पढ़ी थी।

सन 1819 में लंदन में जन्मे रस्किन ने कई पुस्तकें लिखीं थीं। ‘मॉडर्न पेंटर्स’ में उन्होंने लिखा था कि ‘गति अपने आप में कोई प्रगति नहीं है। एक घंटे में सौ मील का सफर करना या एक मिनट में एक हजार गज कपड़ा तैयार करना, ये हमें लेश मात्र भी शक्तिशाली, सुखी या ज्ञानी नहीं बनाएंगे। जितना मानव देख सकता है, इससे कितना अधिक इस दुनिया में अस्तित्व धारण किया हुआ है। वह हमेशा मंद गति से चलता है, पर त्वरापूर्ण गति में जरा भी अच्छा नहीं दिखेगा। त्वरापूर्ण बंदूक की गोली कुछ भी अधिक अच्छा काम नहीं देती और मनुष्य जो सच्चे अर्थ में मानव हो तो अपनी मंद गति में कोई क्षति नहीं देखेगा, क्योंकि उसका गौरव गति में नहीं, अस्तित्व में है।’ गांधी रस्किन के पचास वर्ष बाद पैदा हुए थे। लेकिन उनकी पहली पुस्तक ने ही गांधी के जीवन में ह्यसबसे अधिक महत्त्व का रचनात्मक परिवर्तन करायाह्ण! निश्चित ही इसके पश्चात गांधी ने रस्किन की अन्य पुस्तकें भी पढ़ीं होंगी। नहीं भी पढ़ीं हों, तब भी कहा जा सकता है कि विज्ञान के युग के अवतरण के साथ जो परिवर्तन तेजी से आ रहे थे, उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की गांधी की संकल्पना वही थी जो रस्किन की थी। दोनों के जीवन दर्शन में अद्भुत समानता थी।

गांधी ने ‘अन्टू दिस लास्ट’ का गुजरती अनुवाद स्वयं किया और उसका शीर्षक रखा- सर्वोदय! उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ‘अन्टू दिस लास्ट’ के अध्ययन से उन्होंने जो समझा, वह था- एक, सबकी भलाई में हमारी भलाई है। दो, वकील, नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सभी को एक सामान है। तीसरा यह कि सादा मेहनत-मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। गांधी रस्किन की इसी पुस्तक को सर्वोत्तम मानते थे। रस्किन के अतिरिक्त गांधी अपने जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली टॉलस्टॉय की पुस्तक ‘किंगडम आॅफ हैवन इज इन योर हार्ट’ को मानते थे।

इन दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त रायचंद भाई के सजीव संपर्क ने उन्हें प्रभावित किया। रस्किन, टॉलस्टॉय और रायचंद भाई ने गांधी के चिंतन को दिशा दी, उसे संवारा। वैश्वीकरण और अपरिमित संग्रहण के इस घोर भौतिकवादी युग में किसी भी युवा को यह जान-सुनकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि अत्यंत सुख-संपन्न-संतुष्ट जीवन जी रहा एक युवक किसी पुस्तक को पढ़ कर सारी रात उस पर चिंतन कर अगली सुबह उस जीवन को त्याग कर फीनिक्स आश्रम की स्थापना करने का निश्चय करे! जहां सब खेती करें, श्रम से जीविकोपार्जन करें, यानी सादा, मेहनत मजदूरी का जीवन जीयें! गांधी वहीं बस जाना चाहते थे, उन्हें अन्य की तरह तीन एकड़ जमीन मिली थी, उससे अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए श्रम करना चाहते थे और वकालत छोड़ देना चाहते थे। मगर वे वहां कुछ समय ही रह सके। उन्होंने लिखा-‘मैनें अकसर यह देखा है कि हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है।’ पीड़ित और प्रताड़ित वर्ग की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण वे अपना जोहानीसबर्ग का कार्यालय बंद नहीं कर सके।

व्यक्ति विकास, व्यक्तित्व विकास, नैतिकता और चरित्र निर्माण के मूलभूत उत्तरदायित्वों से व्यवस्था पूरी तरह से बेखबर हो गई। इसे समझने के लिए आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है अनादि काल से भारतीय संस्कृति में असीम सम्मान और श्रद्धा की पात्र रही गंगा नदी की भौतिक स्थिति में पिछले सत्तर सालों में हुए बदलाव। इसे जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसने 1950 के आसपास बनारस में गंगा में डुबकी लगाईं हो, जब गंगा नैसर्गिक स्वरूप में स्वच्छ और पवित्र थी और कोई सरकारी योजना उसे निर्मल बनाने के लिए नहीं बनी थी। आज जब गंगा को निर्मल करने के लिए हजारों करोड़ की योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और और नई चल रही हैं, तो वह व्यक्ति गंगा के किनारे जाकर केवल आंसू बहा सकता है, उसके जल का आचमन नहीं कर सकेगा! क्या यही प्रगति का स्वरूप है? प्रदूषण दूर करने में केवल धन के अपव्यय को गति मिलती रही है, प्रगति के स्थान पर दुर्गति ही सामने आई है।

केवल गंगा ही प्रदूषित नहीं हुई है। ऐसा कौनसा क्षेत्र है जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात घोर प्रदूषण और नैतिक ह्रास दिखाई न देता हो? प्रजातंत्र में संसद और विधानसभाएं अत्यंत पवित्र स्थल माने जाने चाहिए, जहां से सामान्य नागरिक को न्याय, समानता, संरक्षण और सहायता की अपेक्षा रहती है। हर चयनित प्रतिनिधि पंच-परमेश्वर का रूप होता है। भारत की संसद को केवल नए-नए नियमों और उपनियमों का ही स्रोत नहीं होना था। वह उसका आवश्यक उत्तरदायित्व था और रहेगा। मगर उसके साथ ही उससे दूसरी अपेक्षाएं भी थीं। पहली तो यही कि उसकी अपनी कार्य पद्धति का गरिमामय, अनुकरणीय तथा जनहितकारी संचालन। जब प्रारम्भ में सांसदों को कोई वेतन नहीं मिलता था, केवल कुछ रुपए का भत्ता मिलता था, उस समय की उनकी कार्य पद्धति को आज सभी भूल चुके हैं। तीव्र गति से माननीय सांसदों और विधायकों के वेतन-भत्ते, सुविधाएं, विशेषाधिकार तथा हर बार के चयन पर पेंशन लगातार बढ़ी हैं, यानी उनमें प्रगति हुई है! यह और बात है कि साथ ही साथ साख, सम्मान और प्रतिष्ठा में निरंतर गिरावट ही सामने आई है।

यह उद्धरण गति और प्रगति के संबंधों को समझने में सहायक हो सकता है। सामान्य रूप से गति का संबंध केवल मशीनों से जोड़ कर देखा जाता है। गांधी और रस्किन ने उसी संबंध को पूरी तरह समझ लिया था। हिंद स्वराज में मशीनों पर जिस गहरी संवेदनशीलता से गांधी ने लिखा था, उसे आज समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने लिखा था कि मैनचेस्टर ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। हिंदुस्तान से कारीगरी जो करीब-करीब खत्म हो गई, वह मैनचेस्टर का ही काम है। लेकिन गांधी सारा दोष अंग्रेजों पर नहीं मढ़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं- ‘मैनचेस्टर को दोष कैसे दिया जा सकता है? हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए।’ हमने जिस तेज गति से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इत्यादि को प्रफुल्लित होकर अपना कर श्रम से मुक्ति पाई, उसने आज गांवों को उजाड़ कर रख दिया है। प्लास्टिक का उपयोग जिस तेजी से अपनाया गया, उससे छुटकारा पाना अब असंभव हो रहा है।

जीवन का हर पक्ष परिवर्तन को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लेने के कारण गहरे नकारात्मक परिणाम देता रहा है। परिवर्तन हर तरफ है। अवश्यंभावी है। लेकिन हर परिवर्तन प्रगति नहीं लाता, न ही हर बढ़ती गति प्रगति ही लेकर आती है। इस संबंध का गहन विश्लेषण आवश्यक है। उतना परिवर्तन ही स्वीकार्य होना चाहिए, जितना देश, काल और परिस्थिति के साथ समन्वित हो सके।