हमारे बालों की मोटाई से हजार गुना छोटे-सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक कण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), बांबे और दक्षिण अफ्रीका के मैंगोसुथु प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संयुक्त अध्ययन में नैनो एवं सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के प्रदूषण का पता लगाने के लिए नई तकनीक विकसित की है। प्रयोगशाला नमूनों में परिवेशी प्रकृति को नष्ट किए बिना इस तकनीक को सूक्ष्म एवं नैनो प्लास्टिक कणों की पहचान करने में प्रभावी पाया गया है।

आइआइटी, बांबे के प्रोफेसर टीआइ एल्धो के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के मैंगोसुथु प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डा अनिल लोनाप्पन के सहयोग से यह अध्ययन किया गया है। वे बताते हैं कि यह अध्ययन माइक्रोवेव के भीतर रखे जाने पर किसी सामग्री के विद्युतीय गुणों में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि पर्यावरण के नमूनों में प्रदूषकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ‘हैंडहेल्ड डिवाइस’ विकसित करने में यह अध्ययन मददगार हो सकता है। यह अध्ययन ‘जर्नल आफ हैजार्ड्स मैटेरियल्स’ में प्रकाशित किया गया है।

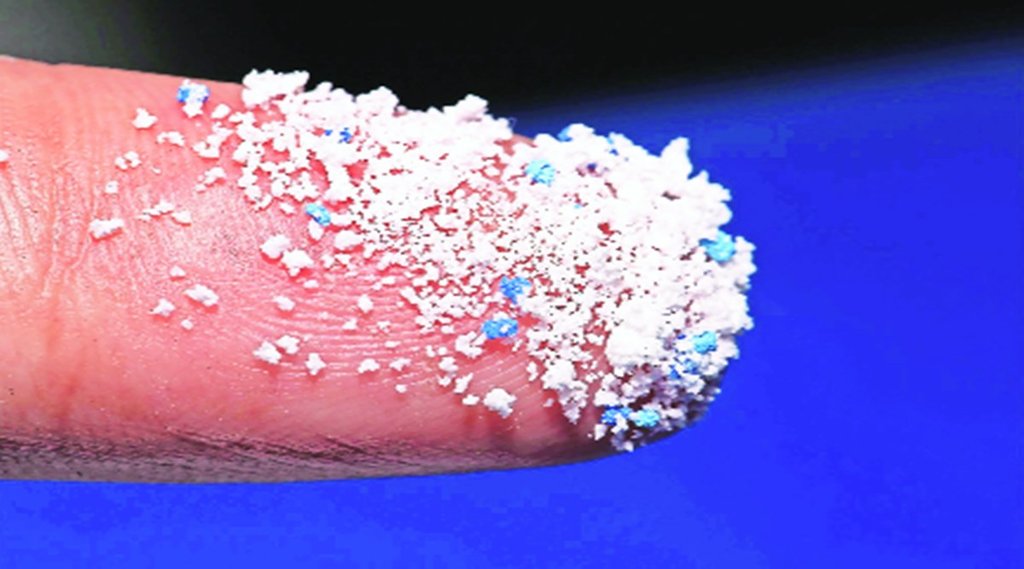

हाल के वर्षों में, प्लास्टिक प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी हैं। हालांकि, नए अध्ययनों से प्लास्टिक प्रदूषकों की एक और किस्म का पता चला है, जिसे नैनो और माइक्रो-प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। नग्न आंखों के लिए अदृश्य और बेहद सूक्ष्म ये प्लास्टिक कण लगभग हर जगह पाए जाते हैं, अंटार्कटिक के वातावरण से लेकर हमारे आंतरिक अंगों तक। अध्ययनों में, पौधों, फलों, मछलियों, पेंगुइन और यहां तक कि मानव नाल में प्लास्टिक के इन सूक्ष्म कणों की उपस्थिति का पता चला है। इसके अतिरिक्त वे जलवायु परिवर्तन में भी भूमिका निभाते दिखाई देते हैं।

इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता और आइआइटी बांबे के शोधार्थी डा रंजीत विष्णुराधन के अनुसार, शोधकर्ता सूक्ष्म और नैनो-प्लास्टिक कणों के अज्ञात पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों की जांच निरंतर कर रहे हैं। सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों का दायरा बेहद व्यापक है, और पर्यावरण प्रदूषण के स्तर के बारे में पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। आइआइटी की टीम ने प्लास्टिक प्रदूषकों का पता लगाने के लिए माइक्रोवेव विकिरण उपयोग की संभावना की पड़ताल की है। माइक्रोवेव आधारित तकनीकों को आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है।

माइक्रोवेव विकिरण विभिन्न प्लास्टिक पालिमर के साथ परस्पर क्रिया करता है, और इसके कुछ विद्युत गुणों को बदल देता है। कम आवृत्ति संकेतों (300 किलोहर्ट्ज तक) का उपयोग प्रतिरोधकता और चालकता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उच्च आवृत्ति संकेतों (300 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज) का उपयोग परावैद्युत मापदंडों के अध्ययन के लिए किया जाता है।

इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने एस-बैंड (2-4 गीगाहर्ट्ज) में माइक्रोवेव विकिरणों का उपयोग किया है, और दिखाया है कि परावैद्युत स्थिरांक सूखे और गीले दोनों नमूनों में प्लास्टिक का पता लगाने में उपयोगी है। शोधकर्ता बताते हैं कि जिस प्रकार माइक्रोवेव विकिरण माइक्रोवेव ओवन में रखे भोजन में पानी के अणुओं के साथ संपर्क करता है, और इसे गर्म करता है। उसी प्रकार माइक्रोवेव विकिरण माइक्रोवेव कैविटी में रखे जाने पर सामग्री के विद्युत गुणों को बदल देता है। माइक्रोवेव विभिन्न सामग्रियों के साथ अलग-अलग तरह से इंटरैक्ट करते हैं। माइक्रोवेव विकिरण का प्रभाव विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग-अलग होता है। यही कारण है कि हर प्रकार के प्लास्टिक के लिए परिवर्तन भी अलग होते हैं।

इस प्रकार, किसी दिए गए नमूने में प्रदूषक की उपस्थिति की पहचान करने के लिए माइक्रोवेव कैविटी में परावैद्युत गुणों में सावधानी से मापी गई भिन्नताओं का उपयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म एवं नैनो प्लास्टिक प्रदूषक कण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। देश की करीब 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को साफ करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 75 दिवसीय ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ अभियान में सूक्ष्म एवं नैनो प्लास्टिक प्रदूषकों को लेकर भी वैज्ञानिक विमर्श खड़ा किए जाने की जरूरत बताई जा रही है।