परिवर्तन को प्रकृति के शाश्वत नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। जो बीते हुए कल में था, वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा, क्योंकि मानव मन नित नए प्रयोग में रत है। सृजन की शृंखला में मानव विकास के नूतन आयाम जुड़ते जा रहे हैं, जबकि नकारात्मक नभ के बादल भी काल के कपाल पर यदा-कदा घनीभूत होते रहते हैं।

हस्तलिपि विधा का प्रचलन हजारों साल से हमारे सामाजिक परिवेश में संचालित है। कभी पेड़ के पत्तों, कपड़ों और विभिन्न धातु यथा स्वर्ण, चांदी, पीतल, ताम्रपत्र पर भी संवाद-उक्ति अंकन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसी कड़ी में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास ने संदेश प्रेषण के रूप में पत्र लेखन की परंपरा की खोज की थी।

कभी राजतंत्रीय व्यवस्था में एक राजा दूसरे राजा को अपना संदेश पीले कपड़ों पर लिखवाकर घुड़सवार दूत के माध्यम से भेजा करते थे। ब्रिटिश शासकों ने अपने प्रारंभिक काल में इस जटिल प्रक्रिया में आधुनिक ज्ञान-कौशल का रूपातंरण करते हुए डाकघर की स्थापना की और इसके आधारभूत ढांचे को विकसित किया।

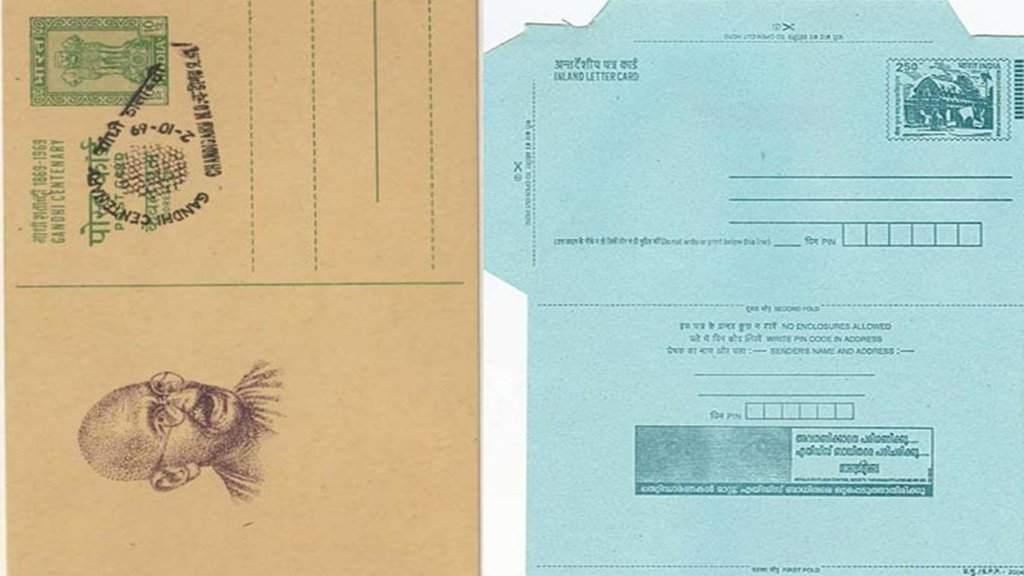

संदेश प्रेषण में पीले रंग का चयन शायद इसलिए किया गया होगा कि यह शुभ का प्रतीक माना गया है। शादी के मौके पर पहले ग्रामीण इलाकों में निमंत्रण सूचना सफेद कागज पर लाल स्याही से कार्यक्रमों का विवरण लिखे जाने की परंपरा छिटपुट रूप में आज भी जीवित है। उक्त पत्र को हल्दी के रंग से चिह्नित भी कर दिया जाता था। डाकघर से जारी पोस्टकार्ड का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए है।

समय के प्रवाह ने इस प्रक्रिया से आमजन को धीरे-धीरे युक्त किया और अभिरुचि के आंगन में संदेश भेजने की कला ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया। चूंकि भारत गांवों का देश माना गया है, इसलिए पत्र लिखने-लिखाने का क्रम गांव-देहात में अधिक लोकप्रिय हुआ। परदेस में रोजी-रोटी कमाने वाले अपने घर साल में एक या दो बार आते थे।

परदेसी के गांव से शहर वापस होते समय उन्हें टोले-मुहल्ले के लोग घर के बने कुछ व्यंजन सहित पत्र भी जरूर सौंपते थे, ताकि उनके साथ या समीप नौकरी कर रहे लोगों के पास यह पहुंच जाए। डिजिटल प्रगति के दौर में जब इंटरनेट की तरंग से मोबाइल जुड़ा, लोगों का बोलने-बतियाने का यह तुरंत माध्यम बन गया। चंद पलों में हाथ की अंगुलियों के करामात ने संवाद का आगमन और प्रेषण अत्यंत सुलभ कर दिया है। पत्रों का पर्याय अब मोबाइल फोन, ई-मेल, एसएमएस आदि सशक्त स्रोत सिद्ध हो गया है।

पहले पत्र पढ़कर प्रतीत होता था कि यह किसी के हृदय से प्रस्फुटित स्वर है, लेकिन वर्तमान में हाथ से लिखे पत्रों का युग अवसान के दौर में जाता दिख रहा है। मान्यता है कि पत्र हाथ से लिखते समय हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है और जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं, उसकी पूरी छवि और व्यक्तित्व आंखों के सामने तैरने लगता है।

मनोचिकित्सकों का कहना है कि चिट्ठी लिखते समय मस्तिष्क का ‘रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर’ अधिक संवेदनशील हो सक्रियता के दौर में आ जाता है। पत्र लेखन के विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि इस प्रक्रिया से पत्र लिखने वाले के मन में अच्छे विचारों का समूह उन्हें पोषित करता है और सही शब्दों के चयन में सहायता मिलती है। खुद का लेखन अनुभव सारांश है कि हाथ से पत्र लिखने से हमारी एकाग्रता, धैर्य, आत्मीयता एवं सहिष्णुता के क्रम में वृद्धि होती है।

हालांकि वर्तमान समय में ऐसा व्यावहारिक नहीं रह गया है, क्योंकि दैनिक जीवन की जटिलताओं को हमारा कम्प्यूटर बहुत हद तक दूर कर रहा है। पत्र लिखना जितना सुखद है, उनता ही मनोरम भी है उसे पढ़ना। संसार के किसी क्षेत्र में बैठकर दूर से आए पत्र को पढ़कर व्यक्ति संवाद के जोश से कभी लैस हो जाया करता था। यह प्रकल्प अकेलेपन से मुक्त होने का सबल साधन भी था। सूचना क्रांति के इस दौर ने डाक-व्यवस्था को शिथिल कर दिया है तो अचरज नहीं होना चाहिए कि पत्र-लेखन और पत्र प्रेषण का दौर भी शीत-निष्क्रियता का शिकार है।

कभी बापू के पास देश के हर कोने से पत्र आते थे और वे बड़े चाव से उसका जवाब खुद ससमय दिया करते थे। जेल से नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा था, उसकी अहमियत आज भी स्वीकार की जाती है। उस काल के प्रसिद्ध राजनेता कहा करते थे कि पुत्री के नाम पिता के इन पत्रों ने इंदिरा के व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका अदा की थी।

विश्व का सबसे प्राचीन पत्र 2009 ईसा पूर्व बेबीलोन के खंडहरों से प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, जो एक प्रेम पत्र के रूप में मिट्टी की पटरी पर लिखा गया था। पहले के पत्रों में ‘पूज्य पिताजी, आदरणीय मौसी जी, चरण-स्पर्श’ जैसे आदर के संबोधन बेहद आत्मीयता से भरपूर हुआ करते थे। ‘खत को तार समझना’ जैसे पत्र के अंत के अंश संबंधों के शिलालेख पर मजबूती बनाए रखते थे। पत्र पढ़ने समय प्रतीत होता था कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति बिल्कुल सामने बैठकर कथा की व्यथा व्यक्त कर रहा है।

अब बिसरी हुई विरासत लौट नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ ने हमें विज्ञान के चकाचौंध के बीच ला खड़ा किया है, इसलिए सुझाव यही है कि मोबाइल फोन के विविध विधान से अपनों से बोलने-बतियाने का क्रम हम निश्चित रूप से जारी रखें, लेकिन मन जब किसी दूर बैठे मित्र या सगे-संबंधियों को हृदय तल से याद करे तो झटपट एक खत उन्हें लिखकर रवाना कर देना चाहिए। मन सुकून की वाटिका में खिल उठेगा।