प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी

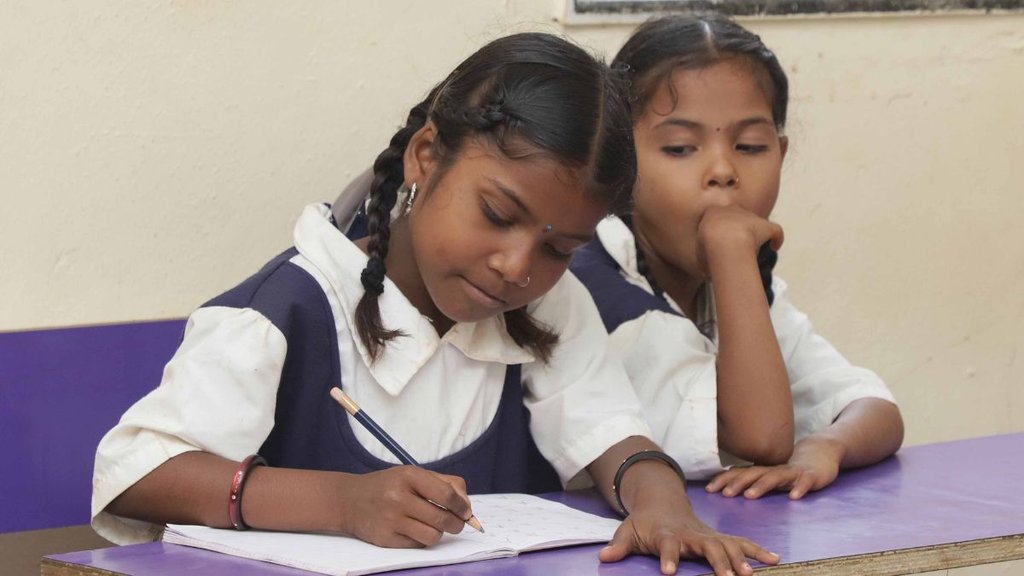

किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य वहां के युवाओं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है. दृष्टिकोण परिवर्तन शिक्षा के जरिये ही संभव है। केंद्र सरकार, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ‘नई शिक्षा नीति’ लाई है. यह नीति भारत के 1.3 अरब नागरिकों की अपेक्षाओं और सपनों के साथ राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति सांस्कृतिक जागरूकता सहानुभूति वैज्ञानिक उत्कृष्टता और जनोपयोगी दक्षता के उद्देश्य से चलाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे न केवल राष्ट्र समुन्नत होगा बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास होगा। इस नीति में विशेषकर स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए जो परिवर्तन सुझाए गए हैं, हो सकता है उनके प्रभाव तात्कालिक तौर पर इतने अच्छे नहीं हों, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में ये प्रभावकारी साबित होगी. मदन मोहन मालवीय और ज्योतिबा फुले जिन परिकल्पना के साथ समाज को शिक्षित करना चाहते थे वह, इसी नई शिक्षा नीति का बीजारोपण था।

व्यावहारिक शिक्षा की क्यों जरूरत?

आज का युवा परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हो और समयानुसार उसका व्यक्तित्व उत्पादक भी हो, यही इस समय की मांग है। अब रटने से हटकर सीखने की व्यवहारिक कौशल परक शिक्षा ही भारतीय मूल्यों परंपराओं और वैश्विक आकांक्षाओं की निष्पक्ष पूर्ति करने में सहायक होगी। भारत जैसा देश, जहां बहुलता कण-कण में है… यहां बहुविषयक शिक्षा और नवाचार के साथ उसका समन्वय बनाना बड़ा ही चुनौती पूर्ण कार्य है।

भारत में ऐसे कर्म योगी युवाओं का निर्माण करना होगा जो अपने कल्याण के साथ लोकमंगल करें, गलत परंपराओं का अंत करें और आज के परिवेश में अपने सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों परअपने को प्रतिस्थापित भी करें।

तीन दशकों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में काफी काफी परिवर्तन किया गया है। डिग्री कोर्स आधारित नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वयं की दक्षता आधारित शिक्षा ही राष्ट्र को सफल बना सकती है, इस उद्देश्य के साथ यह नई शिक्षा नीति लागू की गई है। शिक्षा केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए प्रत्येक राज्य का भी दायित्व होगा कि केंद्र के साथ समग्र भाव से इसको लागू करें। अगर हम संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं और वास्तविक अर्थों में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन करना होगा, जो आधुनिकता में स्थानीयता लोप न करे। इसको आगामी वर्षो में प्रभावी बनाने में दृढ़ता और धैर्य के साथ सरकार, अध्यापक, अभिभावक का एक साथ समन्वय करना होगा।

बहुभाषी राज्य क्या करेंगे?

बाल सुलभ स्कूली शिक्षा वहां कठिन होगी, जहां दिल्ली जैसे बहु भाषी राज्य, जिसमें बिहार, उड़ीसा तमिलनाडु जैसे सभी राज्यों के लोग रहते हैं। इतनी मातृभाषाओं के बीच एक साथ संसाधन जुटाकर कैसे मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकेगी, क्रेडिट और विषय परिवर्तन से आई असमानता से कैसे निपटा जा सकता है? यह भी विचारणीय है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चार महीने लग गए। ऐसे ही तमाम समस्याएं इसमें हैं। 6 प्रतिशत का बजट लक्ष्य कैसे मिलेगा और ईमानदारी से कैसे उपयोग होगा, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं आज भी सम्मुख हैं।

हम इस आधुनिक परिवेश में तक्षशिला नालंदा की परंपरा तो नहीं ला सकते लेकिन उसके राष्ट्रवादी आदर्शों को हमें अवश्य लाना होगा। विकासवादी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही संसाधनों से करने के लिए विद्यार्थियों में जो क्षमता विकसित होनी चाहिए वह भारत जैसे देश में विकसित नहीं हो पाई है।

नई शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों परंपराओं और वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति कारक हो, इस हेतु एक निष्पक्ष समदर्शी समाज का निर्माण करना होगा। आज देश में 12 सौ से अधिक विश्वविद्यालय, 40,000 से अधिक कॉलेज और लाखों प्राथमिक विद्यालय हैं, परंतु स्कूल ना जाने वाले विद्यार्थी आज भी काफी संख्या में हैं या प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थी की शिक्षा छोड़ने की प्रकृति आज भी बनी हुई है।

भारत की स्कूली शिक्षा, जो 80% ग्रामीण शिक्षा है और 20% नगरीय शिक्षा है, में कहीं न कहीं पूंजीवाद स्पष्ट रूप से साकार होता दिखाई दे रहा है। छात्र-अध्यापक अनुपात की पूर्ति होना, ईमानदारी से शिक्षकों की भर्ती, एक ही राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा संपूर्ण देश में नियंत्रण करना, बीच में विषय पाठ्यक्रम परिवर्तन करना एक बड़ा दुरूह कार्य है।

और क्या हैं चुनौतियां?

कुछ राज्यों में स्कूली शिक्षा का प्राथमिक स्तर अन्य राज्यों से बहुत ही अच्छा है तो कुछ राज्य इस दिशा में अभी काफी पिछड़े हुए हैं। विशेष कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने सीमित संसाधनों के चलते किस प्रकार बहु विषयक शिक्षा और नवाचार को बढ़ाएंगे यह उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग अन्वेषण के आधार पर प्राप्त होने वाले पुरस्कार नवोन्मेषी शोध पत्र के मामले में हम अपने को वैश्विक मानदंड पर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी शुरू करने की घोषणा की है, जो नई शिक्षा नीति के सांस्कृतिक जागरूकता और स्वावलंबन की शुरुआत कही जा सकती है। तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इस दिशा में बहुत तेजी से प्रयास किया जा रहा है, विशेष करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसे लागू करने में संसाधनों की कमी और शिक्षा से ही जुड़ा मिड डे मील, जिसके लिए कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है, कहीं न कहीं एक विरोधाभासी बात करता है।

भारत में दुनिया के सर्वाधिक युवा और विद्यार्थी हैं. हमारे विद्यार्थी इस अमृत काल में अपनी शिक्षा-साधना स्वयं करें। अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल शिक्षा हासिल करें और समाज व राष्ट्र को बढ़ाएं, इस क्रम में कौशलपूर्ण शिक्षा ही अभिकरण बन सकती है.

लेखक समाजशास्त्र विभाग (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) में पढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सदस्य भी हैं। लेख में लिखी बातें उनके निजी विचार हैं।