पिछले कुछ सालों के दौरान किसी फिल्म को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर कई बार प्रदर्शन, यहां तक कि हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। आमतौर पर ऐसे विरोध की वजह यह बताई जाती है कि इससे किसी खास समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन ऐसे ज्यादातर विरोध की तह में जाने पर पता चलता है कि आपत्ति जताने वाले लोगों ने उस फिल्म को देखा तक नहीं होता है। वे बस सुनी-सुनाई बातों या अनुमान के आधार पर आक्रोश जताने लगते हैं। किसी फिल्म या कलाकृति से भावनाएं आहत होने का आलम यह है कि महज ऐसी आशंका से पाबंदी की घोषणा कर दी जाती है, जबकि उसका कोई मजबूत आधार नहीं होता। गोवा में होने वाले आइएफएफआइ यानी अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में जिस तरह दो फिल्मों- ‘एस दुर्गा’ और ‘न्यूड’ को भारतीय पैनोरमा खंड से हटाया गया, वह एक बड़ा सवाल है कि किसी खास सामाजिक समूह की ओर से जताई जाने वाली आपत्ति के बरक्स खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह फैसला किया। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बारे में मंत्रालय ने आइएफएफआइ की तेरह सदस्यीय जूरी को बताना तक जरूरी नहीं समझा। जाहिर है, मंत्रालय का यह रवैया जूरी के कई सदस्यों को नागवार गुजरा और उसके प्रमुख सुजॅय घोष ने विरोधस्वरूप इस्तीफा दे दिया।

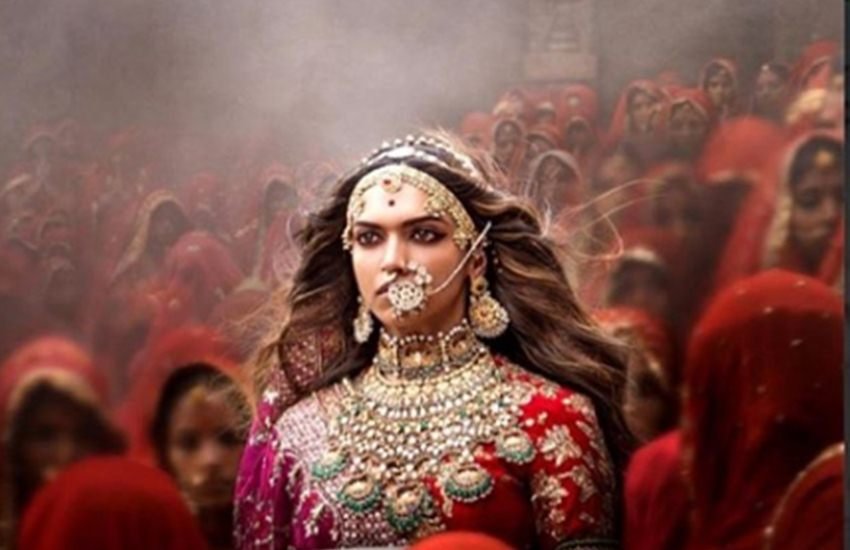

इसी तरह पिछले कुछ दिनों से फिल्म पद्मावती को लेकर एक खास जाति से जुड़े संगठनों ने तीखा विरोध जाहिर किया है और उस पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पर ‘पद्मावती’ के मामले में राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके प्रदर्शन में किसी तरह की बाधा न आने देने का भरोसा दिया है। यह एक विचित्र पहलू है कि एक ओर किसी फिल्म के नाम में ‘दुर्गा’ जुड़ा होने भर से भावनाएं आहत होने की आशंका खड़ी हो जाती है और उसे हटाने का फैसला कर लिया जाता है, दूसरी ओर इसी तरह की स्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ‘पद्मावती’ को संरक्षण देने का भरोसा देती है। जबकि ‘एस दुर्गा’ और ‘न्यूड’ नामक फिल्मों की जो कहानी अब तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक उन्हें आइएफएफआइ की सूची से हटाने की कोई तुक नहीं बनती थी। ‘एस दुर्गा’ में पुरुष प्रधान समाज में उत्पीड़न और शक्ति के दुरुपयोग की मानसिकता से लड़ते दुर्गा नामक नायक को दिखाया गया है, वहीं ‘न्यूड’ में दो महिलाओं के निजी जीवन के संघर्ष और जीवट का चित्रण है।

दरअसल, इस मसले पर अपनी राजनीति चमकाने वाले समूहों का निहित स्वार्थ होता है या फिर भावना आहत होने की दुहाई पर साधारण लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। यह विचार करने की जरूरत नहीं समझी जाती कि किसी अभिव्यक्ति या कृति के विरोध से पहले उसके संदर्भ जान-समझ लिए जाएं। लेकिन सवाल है कि सरकारी महकमों या फिर सत्ता संस्थानों की ओर से कला माध्यमों में जो दखल दी जाती है, क्या वहां भी वही लापरवाही बरती जाती है? जबकि इस मसले पर 1989 में ही ‘ओरे ओरु ग्रामाथिले’ फिल्म के संदर्भ में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आजादी को हिंसा की आशंका की दलील पर बाधित नहीं किया जा सकता। यों भी, एक लोकतांत्रिक समाज में कला माध्यमों में जो कृतियां सामने आती हैं, खासकर सिनेमा में जो दिखाया जाता है, उनके अच्छे-बुरे होने का फैसला दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।