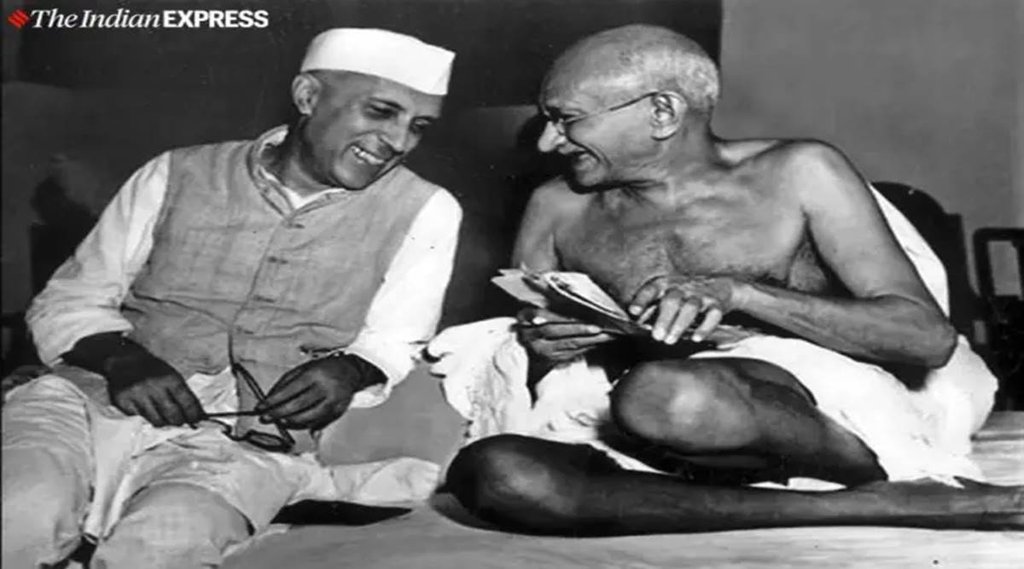

इलाहाबाद की अपनी छह यात्राओं के दौरान बापू पांच बार आनंद भवन में ही ठहरे थे। एक बार वहां भोजन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू उनके हाथ धुलवा रहे थे, तभी किसी ने पीछे से गांधीजी को पुकारा। गांधीजी उस सज्जन से बातें करने लगे। इस बीच नेहरूजी उनके हाथों पर पानी गिराते रहे। जब तक बापू की बातचीत चलती रही, नेहरू उनके हाथों पर पानी डालते रहे।

अपनी बात खत्म करके महात्मा ने कहा : ‘जवाहर, तुमने पानी भी बर्बाद किया और देखो, मेरे हाथ भी ठीक से नहीं धुल पाए।’ नेहरू का जवाब था : ‘गांधीजी, परेशान न हों, यह वर्धा नहीं, इलाहाबाद है और यहां गंगा और यमुना दोनों बहती हैं।’ ‘जरूर जवाहरलाल, पर गंगा और यमुना आपके और मेरे लिए नहीं, ये तो पूरे विश्व के लिए हैं; पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों के लिए भी।’ गांधीजी का उत्तर था।

यहूदी वास्तुकार हरमन केलेनबाख दक्षिण अफ्रीका में 1903 से 1914 के बीच गांधीजी के मित्र थे। गांधीजी के सान्निध्य में रहते हुए हरमन की जीवन-शैली में आमूल बदलाव आया। हरमन बहुत शौकीन इंसान थे और उस समय उनका हर महीने का खर्च था बारह सौ रुपए। गांधीजी से मित्रता के बाद उनका खर्च घट कर एक सौ बीस रुपए प्रति माह हो गया! अमेरिकी लेखक लुई फिशर ने गांधीजी की जीवनी लिखी है। मई, 1942 की निर्मम गर्मी में वे गांधीजी के साथ उनके सेवाग्राम आश्रम में ठहरे थे। फिशर ने गांधीजी के साथ बगैर नमक का खाना खाया। जब उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, तो गांधीजी ने उनसे कहा कि वे चाहें तो उसमें नींबू मिला सकते हैं, पर खाने का स्वाद ‘मर जाएगा’। फिशर मजाक में कहते हैं : ‘गांधीजी, आप इतने अहिंसक हैं कि स्वाद को भी मारना नहीं चाहते!’

मात्र छियालीस किलोग्राम वजन वाली पांच फीट पांच इंच लंबी कृशकाय उस देह में संकल्प का एक विराट समुद्र लहराता था। विश्व के सबसे ताकतवर साम्राज्य से भिड़ने की चुनौती अपने कंधों पर उठाने वाले योद्धा बापू को कई तस्वीरों में अपनी दंतविहीन मुस्कान लिए बच्चों के साथ खेलते, तो कभी एक ध्यानमग्न ऋषि की तरह अपने चरखे के साथ मौन बैठे देखा जाता है। कहीं वे अपनी बकरी के साथ खेलते दिखते हैं, कहीं एक सेनानायक की तरह सांप्रदायिक दंगे की आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें देख कर अल्बर्ट आइन्स्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हाड़-मांस वाला ऐसा कोई इंसान इसी धरती पर चला होगा।

गांधीजी ने हमें किसी भी चुनौती के सामने निडर होना और मृत्यु के भय से ऊपर उठने की बात सिखाई। गौरतलब है कि साहस, अहिंसा, करुणा, स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने कोई जटिल दर्शनशास्त्र नहीं रचा। नवंबर, 1931 में गोलमेज सम्मलेन के दौरान जब वे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से मिलने लंदन के बकिंघम पैलेस गए तो अपनी घुटने तक की धोती और चादर लपेटे हुए थे। बाहर प्रतीक्षा करते पत्रकारों ने पूछा कि ‘क्या सम्राट ने आपके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा?’ अपनी खिली हुई हंसी के साथ गांधीजी ने कहा : ‘कपड़ों के बारे में वे क्या कहते? हम दोनों के कपड़े तो उन्होंने अकेले ही पहने हुए थे!’

रवींद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा कहा और गांधीजी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। रवींद्रनाथ ने गांधीजी को महात्मा सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि वे देशव्यापी राजनीतिक-सामाजिक आंदोलनों से जुड़े एक महान नेता थे, जिन्होंने अपने समय के सबसे सशक्त देश के खिलाफ अहिंसक संघर्ष में लगे हुए थे। उनकी महानता इस बात में भी है कि उन्होंने जीवन के किसी सीमित क्षेत्र में काम नहीं किया, बल्कि अपनी समूची जीवन-शैली को खंगाला और सेहत, चिकित्सा, आहार, वेश-भूषा जैसे साधारण समझे जाने वाले विषयों को लेकर भी गंभीर चिंतन किया, अपने जीवन के साथ अनूठे प्रयोग किए।

गौरतलब है कि उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टियों को प्रयोग कहा, न कि सिद्धांत। प्रयोग शब्द में खुलेपन, सहिष्णुता और लचीलेपन की ध्वनि है। गीता, ईसा मसीह, टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो और सनातन धर्म के कई सिद्धांतों के प्रभाव में जीते हुए भी गांधी ने उन्हें बस ऐसे ही नहीं अपनाया था, उन्हें लेकर खुद पर प्रयोग किए थे। इन ग्रंथों और व्यक्तियों के प्रभाव के बावजूद गांधी की अंतर्दृष्टियां शुद्ध रूप से उनकी खुद की ही थीं।

एक घटना दार्जिलिंग की है। गांधीजी टॉय ट्रेन में जा रहे थे। तभी ट्रेन का इंजन अलग हो गया और बाकी डिब्बे पीछे की तरफ खिसकने लगे। ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई, मगर गांधीजी अपने कोच में बैठे पूरी तसल्ली से अपने सचिव को पत्र लिखवा रहे थे। तभी सचिव ने कहा : बापू, क्या आप जानते हैं कि हम मौत की तरफ खिसक रहे हैं। गांधीजी ने कहा : हां, अगर हम मर ही गए, तो फिर बात खत्म, पर अगर हम जिंदा बच गए तो यह समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम चिट्ठी लिखें।