अंबालिका

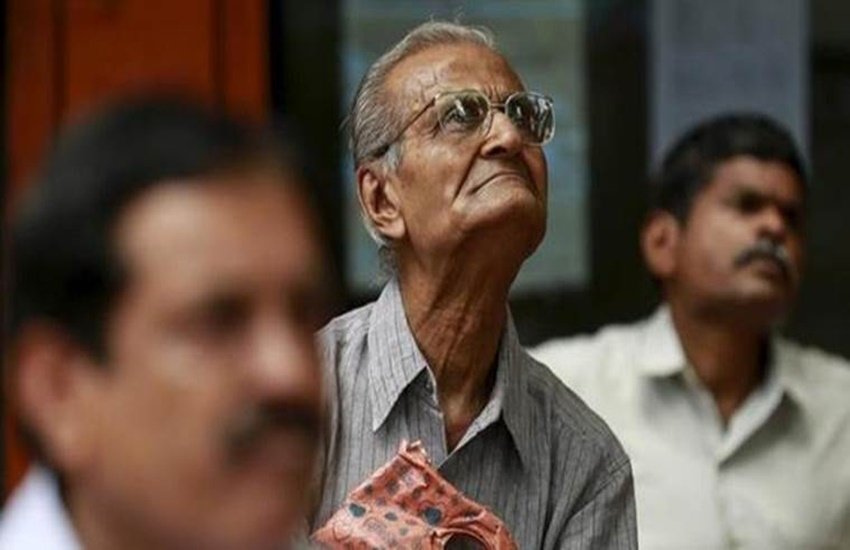

अपने इलाके में सुबह-शाम लगने वाली सब्जी मंडी में एक कोने पर एक बुजुर्ग फूल लेकर बैठते हैं। सब्जियों और फलों की मेरी खरीदारी वहीं आसपास होती है। साधारण दिनों में किसी तरह गुजारे लायक वे कमा लेते हैं। पर्व-त्योहार में कुछ ज्यादा। इस उम्र में भी उन्हें जाड़ा-गरमी-बरसात के दिनों में कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। यह सोच कर एक अजीब-सी परेशानी घेर लेती है। पिछले कुछ महीने के दौरान जो माहौल रहा, अभी भी सब कुछ सहज होकर नहीं खुला है, उसमें उन्होंने कैसे गुजारा किया होगा, यह सवाल भी मथता है।

आमतौर पर एक सुदृढ़ देश में साठ साल के बाद व्यक्ति को पेंशन आधारित जीवन जीने का हक होना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग अंतिम सांस तक आजीविका की तलाश में जूझते रहते हैं। कहने को सरकार के पास कई योजनाएं और व्यवस्थाएं गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता और वृद्धावस्था के सहारे के लिए हैं, फिर भी व्यवहार में समाज इन चीजों से अछूता है।

एक तो कई लोग सरकारी योजनाओं को नहीं जान पाते हैं, दूसरे अगर जान भी लें तो उसका लाभ मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। यह भी सच है कि असामाजिक तत्त्व गरीबों का हक मारते हैं और उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। इन हालात में उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने के इंतजार में मरने से बेहतर अपने दम पर दो पैसे कमाना ही सही जान पड़ता है।

उसी सब्जी बाजार में मैं जिस दुकान वाले से सब्जी-फल वगैरह लेती हूं, उनका बेटा कई बार मेरी बीमारी की वजह से मेरा सामान घर तक पहुंचाने में मदद करता है। उसकी उम्र करीब बारह साल होगी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन पूर्णबंदी ने उसे सब्जी का हिसाब करना सिखा दिया। मेरे पूछने पर कहता है कि अब स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करती हूं कि पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करूं, लेकिन उसकी दलीलों के सामने कुछ कह नहीं पाती। वह बच्चा जो अभी ही दो शाम की रोटी के लिए खुद को तैयार कर चुका है, वह क्या कभी देश की तरक्की और विश्वमंच पर हो रहे संभाषणों को समझ पाएगा?

उसने इस छोटी उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी ओढ़ ली है। अब उसके लिए तकनीकी ज्ञान और अर्थव्यवस्था के गूढ़ परतों को समझना केवल मिथ्या है। देश किस धारा में बह रहा है या राष्ट्रीयता का मूल क्या है, यह सब बातें वास्तव में उसके लिए बनी ही नहीं हैं। सोचती हूं कि क्या कभी वह बच्चा डिजिटल इंडिया के रहस्य को समझ पाएगा!

समाज साफतौर पर दो भागों में बंटा हुआ है- उच्च और निम्न, अमीर और गरीब। इसके बीच में चाहे जितने भी जात-पात रख लिया जाए, ये दो खांचे तो रहेंगे ही। आजादी के चौहत्तर साल बाद भी अमीरी-गरीबी के दो पाटों में इंसान पिस रहा है। क्या इतना समय कम था समाज की किसी बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए? कहां तो एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना की जा रही है और कहां आज तक हम गरीबी रेखा का रोना रो रहे हैं।

समाज में एक वर्ग अपने सपनों को खरीदने के पीछे भाग रहा है तो वहीं एक तबका केवल दो वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। सपने देखना तो जैसे उसके लिए अपराध हो। क्या संविधान का तीसरा भाग इसी समानता को लागू करता है? नियम बना लेना और उसका ऐलान कर देना, क्या इतना ही काफी है उसके क्रियान्वयन के लिए? सवाल यह है कि कब तक प्रगति के नाम पर केवल आयोजन ही होते रहेंगे?

आज भी ऐसे कितने ही गांव और इलाके हैं, जहां बुनियादी जरूरतों का भी अभाव है। ऐसे कई जनजातियां हैं, जो अंधेरे में जीवनयापन कर रही हैं। क्या उन सब के लिए शिक्षा, समानता और जीने का अधिकार कम निर्धारित हैं? जिस देश में गरीबी की मार इतनी है कि होश संभालते ही बच्चा पेट की आग बुझाने के होड़ में शामिल हो जाता है, उस देश को डिजिटल की संज्ञा देना भूल होगी।

वह बच्चा देश की स्थिति को क्या समझ पाएगा जो शिक्षा पाने की उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठा रहा हो। क्या हम उसे देश को बनाने वाले आकर्षक नारों का मतलब समझा सकते हैं? उसमें वास्तविक राष्ट्रीयता के भाव भर सकते हैं? दो शाम की रोटी सुकून से न मिलने की स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा बनेगा?

मेरा मानना है कि समाज की इस खाई को खोदने में कुछ हाथ समाज के लोगों का भी है। अमीर और मध्यम वर्ग के लोग गरीबों को उपेक्षित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि गरीबी केवल पैसों की किल्लत से पैदा हुई है। सरकारी नीतियों और अमीरों की भूख की वजह से बनी हुई है।

अगर एक व्यक्ति गरीबी की लाचारी से बाहर आ जाए तो उसके भीतर भी हीन भावना नहीं होगी और वह भी समाज और देश के निर्माण में अपनी बराबर की भागीदारी निभा सकेगा। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अपने इलाके में रहने वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही देश को विकास दे सकता है। जब तक समाज में गरीबी-अमीरी की गहरी खाई मौजूद है, तब तक कुछ ठीक होने का हमारा दावा खोखला ही होगा।