‘बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो

बस्ती की आवाज उठाओ तो जानें’

एक सांसद लगभग 15 से 16 लाख लोगों की अगुआई का वादा कर संसद में पहुंचता है। लेकिन पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि दिल्ली में लोकसभा से लेकर उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों के विधानसभा परिसर सत्ताधारी पार्टी के मुख्यालय में बदल जाते हैं। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का वचन लेकर कुर्सी ग्रहण करने के बाद सांसद और विधायक व्हिप-वचन को निभाने के लिए ऐसे मजबूर होते हैं कि पार्टी के थोपे विचार को बदलने से डरते हैं। व्हिप के विरोध में पार्टी छोड़ कर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो दल-बदल कानून का डर सामने आता है। बहस को विदा कर मुखड़ा गणना बनते सदन परिसर में विचारों की अभिव्यक्ति का खमियाजा भुगतने का डर साफ दिखता है। वैचारिक डर-बदल की पड़ताल करता बेबाक बोल।

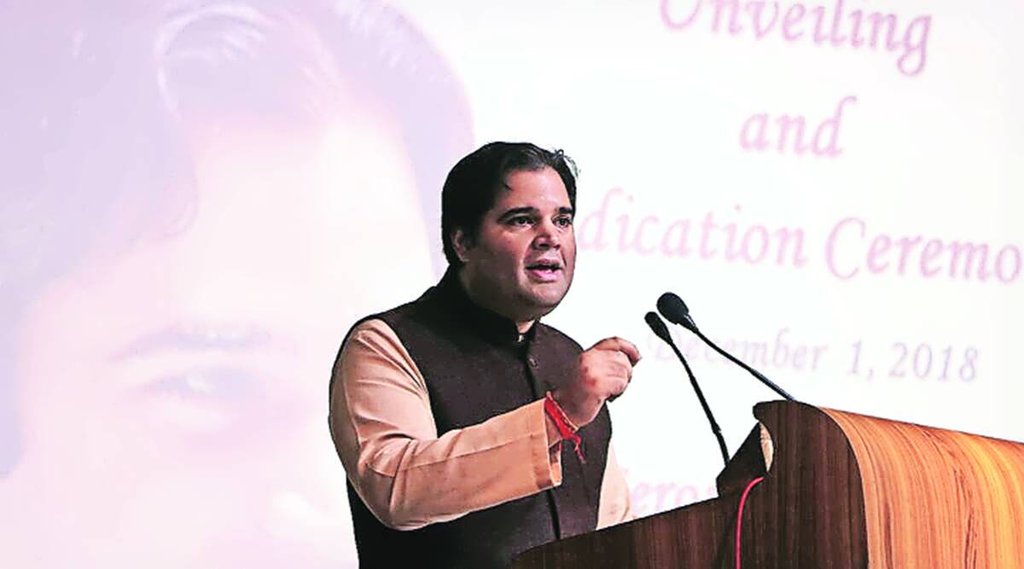

‘हमारे पास सांसदों की बहसों को दबाने और उन्हें अपनी किसी पहल से रोकने के लिए संस्थागत तंत्र हैं। दल-बदल विरोधी कानून वैसे किसी भी बागी सांसद या विधायक को दंडित करता है जो अपनी पार्टी छोड़ कर किसी और पार्टी में चला जाता है। पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने से सांसद अपनी सीट भी खो सकता है। इसके नतीजे भयावह रहे हैं, किसी कानून को पेश किए जाने से पहले शायद ही कभी सांसदों की उस कानून तक पहुंच होती है। इस कानून ने सांसदों को अपना विशिष्ट मतदान रेकार्ड करने के लिए हतोत्साहित किया है। सांसद केवल व्हिप द्वारा रेखांकित किए गए बटन को दबाते हैं और, पार्टी प्रणाली एक सांसद के रूप में उसके रुख को तय करती है। इस पर विचार करें : भारत की 543 लोकसभा सीटों में से 250 पर वैसे राजनेताओं का कब्जा है, जो किसान होने का दावा करते हैं। फिर भी इनमें से गिनती के कुछ ‘किसान’ ही संसद में तीन कृषि कानूनों पर बहस में अपनी आवाज उठाने में सक्षम थे। भारत के महान मंच पर अपने विवेक के अनुसार दिया गया एक वोट दुर्लभ हो गया है। दल-बदल विरोधी कानून ने अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो, सांसद विचार और बहस करने वाले सांसद नहीं होंगे’।

-वरुण गांधी

जनतांत्रिक तकाजों से बनी संसद जन के लिए कितना काम कर पाती है इसे लेकर भाजपा नेता वरुण गांधी ने हाल में एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है। वरुण गांधी की आवाज को हम इसलिए अप्रासंगिक करार नहीं दे सकते क्योंकि वह सत्ता पक्ष से उठी है। वरुण गांधी की बात को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि वो सत्ता के प्रियपात्रों में नहीं बल्कि कई मसलों पर सुधार की मांग करते मुखालफत की मजबूत आवाज हैं। वरुण के सरोकारों से इस अफवाह का भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वे भाजपा को छोड़ कर अपनी अलग राह पर चलने वाले हैं।

वरुण गांधी अपने लेख में बताते हैं कि दल-बदल विरोधी कानून किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लिए हथियार बन गया है। जनप्रतिनिधियों को डर है कि अगर वे पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो उनकी लोकसभा सीट पर खतरा है। आम तौर पर संसद के अंदर एक सांसद 15 से 16 लाख लोगों की आवाज का प्रतिनिधि होता है। उन्हीं से वादे कर, उनके वोट के भरोसे वे संसद में पहुंचते हैं। लेकिन धीरे-धीरे पार्टी दफ्तर और संसद के बीच का फर्क मिटता चला जाता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधि के रूप में तब्दील हो जाते हैं।

2014 के बाद हुए चुनावों में भाजपा ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का खूब प्रचार किया। आगे भी उसके इसी राह पर चलने की उम्मीद है। राजग सरकार पर अन्य सरकारों की तरह चाहे जितने इल्जाम लगे हों लेकिन जनकल्याणकारी योजनाओं के बही-खाते में उसके नंबर पिछली सरकारों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। राजग सरकार पर सूट-बूट वाले आरोपों के उलट नौकरशाही ने आगाह किया कि लाभार्थियों के लाभांश के रूप में सत्ता तो ठीक है लेकिन ऐसे ही खजाना खाली होगा तो श्रीलंका जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

आखिर किसी जमीनी नेता को नौकरशाही खजाना बचाने की सलाह क्यों देने लगती है? केंद्रीय बजट पेश होने के वक्त खजाना खाली होने वाला कोई हिसाब-किताब तो सामने नहीं आता बल्कि सामाजिक-आर्थिक चिंतक जनविरोधी बजट ही करार देते हैं। फिर प्रचंड बहुमत वाली सरकार को भी ऐसी चेतावनी क्यों मिल रही है?

पक्ष हो या विपक्ष, नेता जिस भी तरफ का हो उसके पास एक राजनीतिक दृष्टि (जिसमें सामाजिक और आर्थिक समाहित होते हैं) होती है। लेकिन उस दूरदृष्टि को कागज पर उतारने का काम कार्यपालिका का होता है। जनता के लिए लाए अच्छे कृत्य को कार्यपालिका अपनी तरह से विकृत करने का पूरा हुनर रखती है। सरकारी योजनाओं को कागज पर उतारने की तालीम सरकारी अधिकारियों को ही दी जाती है।

सड़क से लेकर संसद तक किया वादा कागज पर इस तरह उतरता है, जैसे आपने दिल्ली में जनपथ की किसी दुकान से खरीदारी की हो और हासिल ए महफिल-न तुम्हारी न मेरी, ये लो जी। यानी अब योजना न तो वैसी है, जैसी जनता ने चाहा था और न वैसी है जैसा नेता ने अपने राजनीतिक भाषणों में संवारा था।

वरुण गांधी चिंता जताते हैं कि संसद में सांसदों की बोलने की ताकत को कम किया जा रहा है। ध्वनि मत और मुखड़ा गणना नया सामान्य बनता जा रहा है। चर्चाओं का दौर खत्म हो चुका है और बस हंगामा बचा है। संसदीय समितियां भी अब अतीत के स्मारक के रूप में तब्दील होती जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों के पास वैध तरीकों से अनुसंधान व अकादमिक काम करवाने के लिए बहुत कम संसाधन हैं।

इन चिंताओं के बरक्स पक्ष हो या विपक्ष दोनों ने अपने-अपने हिस्से के लोकतंत्र को प्रशांत किशोर जैसे चुनावी कारोबारियों के हवाले कर दिया है। एक राज्य में प्रशांत किशोर के लिए कथित धार्मिक सरकार चेक काटती है तो दूसरे राज्य में चेक पर दस्तखत करने वाली कलम की स्याही का रंग कथित धर्मनिरपेक्ष होता है। इस आधुनिक हस्तिनापुर में विदुर-वर्ग ही है जो सभी खेमों को अलग-अलग तरह की तसल्लीबख्श सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दलों की सत्ता आती-जाती रहती है लेकिन इनकी महत्ता कभी कम नहीं होती है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में मुफ्त बिजली के अधिकार को कानून बनाने का प्रस्ताव रखा था। सिंह ने प्रस्ताव दिया था कि देश में सभी लोगों को तय मात्रा में मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। संसद में उनका सवाल था कि जनता को 200 से 300 यूनिट बिजली मुफ्त क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

संजय सिंह ने पूरे देश के लिए जो कानून बनाने की मांग रखी अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली सरकार दिल्ली में पहले ही उसे लागू कर चुकी थी। पंजाब में लागू करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। दिलचस्प है कि अब जो भी राज्य विधानसभा चुनाव से जूझने की तैयारी में हैं वहां कुछ मानकों में मुफ्त बिजली देने का वादा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार भी मुफ्त बिजली का वादा कर रही है। लेकिन अब इस मुफ्त बिजली पर कार्यपालिका द्वारा सवाल उठने लगे।

पंजाब सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दो माह में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा। कहा गया कि नौकरशाही ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव दिया कि सभी वर्गों के लिए समान छूट ही रखनी चाहिए। इतनी बड़ी छूट देने के लिए नौकरशाही की हिचक के कारण मुफ्त बिजली को लेकर मान सरकार के फैसले भी हिचकोले खाते रहे।

विधायिका और कार्यपालिका के इस संबंध को आज हम कैसे देखेंगे? संसद में पहुंचने के बाद जनप्रतिनिधि कितना फीसद जनता का हो सकता है? इस सवाल के जवाब के रूप में यह तथ्य भी देखा जा सकता है कि आजादी के बाद पिछले 75 साल में महज चौदह निजी सदस्य विधेयक पास किए गए हैं। पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक 1970 में पारित किया गया था। पार्टी अनुशासन और आलाकमान राजनीतिक शब्दकोश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले शब्द हैं।

हाल ही में क्रांति के नाम पर नवाचार हुआ जब किसी राष्ट्रीय नेता ने अपने सत्ताधारी राज्य के संवैधानिक मुखिया या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उसके अधिकारियों के साथ बैठक की। पंजाब सरकार के अधिकारी किस व्यवस्था से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में बैठक करने गए? आलाकमान संस्कृति में ऐसे सवाल पूछने की परंपरा खत्म हो चुकी है।

केजरीवाल की सत्ता के सम्मान में पंजाब सरकार की वैधानिक सीमाओं का मान नहीं रखा गया। दिल्ली-पंजाब से लेकर अब यह उदाहरण हर जगह है जहां सत्ताधारी अपनी पार्टी के प्रभुत्व को स्थापित करने में व्यस्त है और संवैधानिक सीमाओं का बंधन तोड़ना नया नायकत्व है। इन राजनीतिक नवाचारों को हम अभी से हतोत्साहित नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का भी उत्साह बहुत दिनों तक बचा नहीं रहेगा।