घर में कोई चीज टूट जाए तो हम उसे अपशकुन मानकर तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन कुछ टूटन को यों फेंक आना इतना सरल नहीं हो पाता। खासकर जब वह टूटन मन की हो, मगर आत्मा इस टूटन को अपने आप से बाहर निकाल देना चाहती है। उसे संपूर्णता की चाह होती है। निकालने और जुड़े रहने के इसी क्रम में हम व्यग्र होते चले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जो कुछ टूटा है हमारे अंदर, फिर से जुड़ जाए। मन के टूटने से इंसान कमजोर पड़ जाता है।

मन की इस टूटन को जोड़ने का काम अगर कोई उपयुक्त तरीके से कर सकता है तो वह है साहित्य। इतिहास साक्षी है कि अधिकतर साहित्यिक रचनाएं किसी वेदना से भरे मन की ही उपज हैं। कविता का पहला स्वर ‘मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:’ भी वाल्मीकि के मुख से वेदना के क्षणों में ही प्रस्फुटित हुआ था, क्रौंच पक्षी के करुण-‘कातर स्वर सुनकर। जब कविता के छंद निकले, तब आगे जाकर दुनिया को रामायण जैसा ग्रंथ मिल पाया।

वेदना की उपज

बाद के रचनाकारों में भी, चाहे दीनबंधु निराला की जीवनी को देखा जाए या फिर प्रेमचंद के जीवन को। दोनों के जीवन संघर्ष उनकी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं की वेदना ने तो उन्हें ‘आधुनिक मीरा’ की पदवी तक दिला दी। देखा जाए तो व्यथा का साहित्य से गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से हमें अमूल्य रचनाएं मिलती आई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि साहित्य केवल व्यथित मन का उद्गार होता है। इसकी भाव-सीमा अनंत है, जिसमें सुख-दुख, करुणा, प्रेम और जीवन के हर रंग समाहित हैं।

दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? कीमत पता चलने के बाद लगेगा झटका

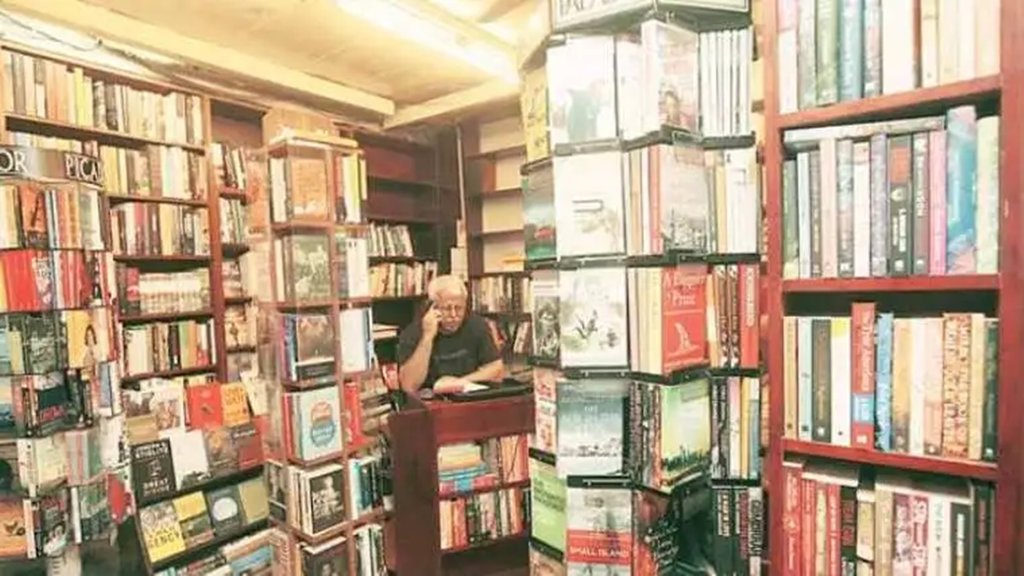

हां, यह जरूर है कि किताबों के इस अनंत सागर में डुबकी लगाते ही विकल मन को अद्भुत शांति और जीने की नई प्रेरणा मिलती है। रचनाकारों ने अपने मन की भावनाओं को चाहें कविता, कहानी या उपन्यास, किसी भी माध्यम से व्यक्त किया हो, उसका जरिया किताबें ही बनीं। आधुनिक जीवन के शोरगुल में हमारा मन अक्सर भटकता जाता है। यह उन विचारों के पीछे भागता है जो शांत होने से इनकार करते हैं।

सौम्य शरण

ऐसे में किताबें ही हमें एक सौम्य शरण प्रदान करती हैं। यह शांति का ऐसा द्वार है जो अंतिम पृष्ठ के बाद भी हमें आनंद का अनुभव कराती है। ये केवल पढ़ने की सामग्री नहीं हैं, बल्कि साथी हैं, जो हमें गहरी सांस लेना, धीमी गति से जीना और उन जगहों पर शांति ढूंढ़ना सिखाती हैं, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पुस्तकें व्यग्र मन को रोजमर्रा के जीवन से बाहर निकाल कर एक नई दुनिया में ले जाती है, जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। यह हमारे टूटे हुए मन को ताजगी और नई सुंदरता देती है। किताबों में पात्रों के माध्यम से हम अपने अनुभवों को समझते हैं और यह महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, जिससे हमें सांत्वना मिलती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं।

खुशी और आनंद के लिए किताबों को बनाएं साथी, ज्ञान मिलने के साथ मन भी होगा हल्का

ठीक उसी तरह, जैसे टूटी हुई चीजों को खूबसूरती से जोड़ने के लिए जापान की संस्कृति में बड़े प्रेम से याद किया जाता है, ‘किंत्सुगी’ को। इसका अर्थ है ‘सुनहरी सिलाई’ या ‘सुनहरी मरम्मत’। टूटे बर्तनों को जोड़ने की उनकी यह परंपरा लगभग पांच सौ वर्ष पुरानी है, जब जापानी कारीगरों ने टूटी वस्तुओं को सोने, चांदी या प्लेटिनम की रेखाओं से जोड़कर उन्हें नया रूप देना शुरू किया था। किंत्सुगी सिर्फ बर्तनों की टूट को मरम्मत करने की कला नहीं, बल्कि दर्शन है, जो असंपूर्णता, अस्थिरता और जीवन की क्षणभंगुरता में सुंदरता तलाशता है। यह सोच हमें सिखाती है कि जीवन में टूटना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना जुड़ना। और मरम्मत कोई चीज छिपाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसे अपनाने और नया अर्थ देने की कला है।

कहानी के किरदार

जिस तरह जापान में बर्तन सोने की लकीरों से जुड़ कर और सुंदर हो जाते हैं, उसी तरह किताबें भी हमारे भीतर की टूटन को शब्दों से जोड़ती हैं। जब मन बिखरता है, तब हम किसी कहानी के किरदार में अपना ही प्रतिबिंब पाते हैं। कभी कोई कविता हमारे भीतर की अनकही पीड़ा कह जाती है, कोई जीवनी हमारे जख्मों पर मरहम लगा, हमें फिर से उठ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। किताबें भी बिल्कुल किंत्सुगी की तरह हमारे अनुभवों की मरम्मत करती हैं। कभी धीरे से, कभी गहराई तक। हर पुस्तक अपने पाठक के भीतर कोई न कोई सोने की रेखा छोड़ जाती है। वह रेखा कभी विचारों की होती है, कभी उम्मीदों की और कभी आत्मस्वीकृति की।

टूटन में सुंदरता

कला और साहित्य, दोनों ही टूटन में सुंदरता खोजने की कला हैं। एक में जहां कलाकार सोने की रेखाओं से बर्तन जोड़ता है, वहीं दूसरे में लेखक शब्दों की रोशनी से आत्मा के अंधेरे को भरता है। दोनों ही यह संदेश देते हैं कि जो टूटा है, वह बेकार नहीं। उसमें भी नई संभावना छिपी है। किंत्सुगी हमें सिखाती है कि अपूर्णता में भी एक अद्भुत पूर्णता है। यही तो साहित्य का उद्देश्य भी है। जीवन को उसकी दरारों सहित स्वीकारना, फिर उन दरारों को अनुभवों की रोशनी से भर देना। आज जब दुनिया भर में किंत्सुगी को मानसिक स्वास्थ्य, आत्मस्वीकृति और लचीलापन का प्रतीक माना जा रहा है, तो किताबें भी उसी की प्रतिध्वनि हैं। वे हमारे भीतर की दरारों में शब्दों की सुनहरी मरम्मत करती हैं। कभी कोई कविता वह सोने की रेखा बन जाती है जो किसी के जीवन को जोड़ देती है, कभी कोई उपन्यास किसी के अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाता है।