बुलाकी शर्मा

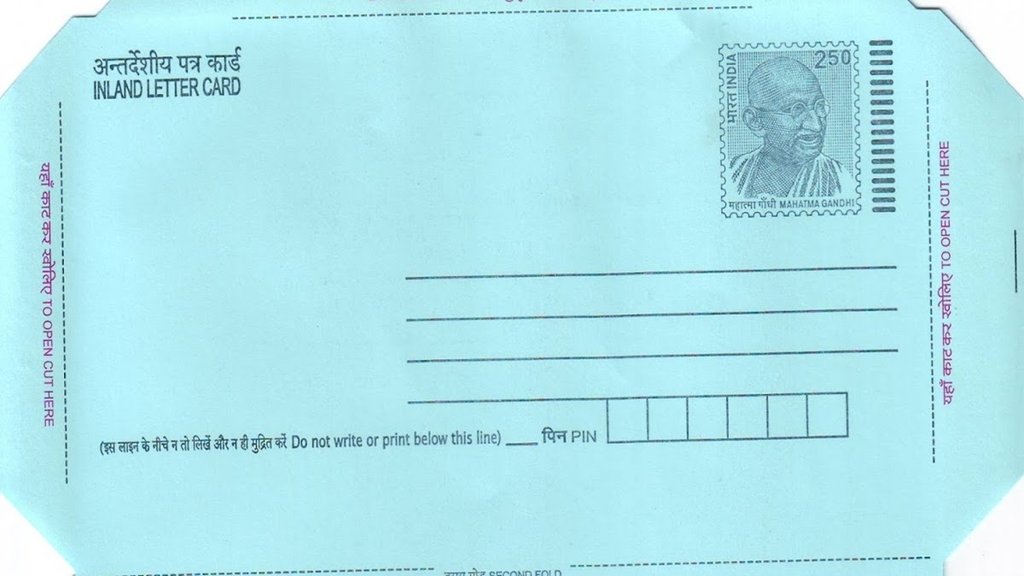

बड़े दिनों के बाद चिट्ठियों की स्मृतियों को संजोने वाला एक मर्मस्पर्शी गीत सुनते हुए मेरा मन भी बड़े दिनों के बाद चिट्ठी-पत्री की दुनिया की यायावरी करने लगा। संचार-क्रांति के जमाने से पहले चिट्ठी-पत्री की दुनिया बहुत समृद्ध थी। चिट्ठी-पत्री के माध्यम से ही हमें दूर बैठे अपने परिजनों-मित्रों-शुभचिंतकों के सुख-दुख के समाचार मिला करते थे।

तब फोन की सुविधा भी अति-संपन्न लोगों के घरों में ही हुआ करती थी। हम सभी को डाकिये का इंतजार रहता। डाकिया आएगा, संदेशा लाएगा। नव-विवाहिताएं दूर-दिसावर में बैठे अपने ‘पीवजी’ के राजी-खुशी के समाचार जानने की उत्कंठा में घर के मुख्य द्वार पर कान लगाए रहतीं कि कब डाकिये की पुकार सुनाई दे जाए।

वृद्ध मां-बाप अपने कमाऊ बेटे के राजी-खुशी के समाचारों के साथ मनीआर्डर की आस में डाकिये का इंतजार करते रहते। हारी-बीमारी की स्थिति में सैकड़ों कोस दूर कमाने गए अपने बेटे को जल्दी घर आने की चिट्ठी लिखते, तब यह जरूर लिखते कि ‘इस चिट्ठी को तार मानते हुए तुरंत पहली गाड़ी से रवाना हो जाना।’

चिट्ठी-पत्री के जमाने में किसी पोस्टकार्ड का कोना किसी की गलती से भी फट जाता तो उसे किसी की मृत्यु का शोक समाचार जान लोग आशंकित हो जाते, क्योंकि तब पोस्टकार्ड का एक कोना फाड़कर शोक समाचार भेजने की प्रथा थी। किसी के घर ‘तार’ आने पर तो एकबारगी पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता कि कहीं कोई अनहोनी खबर न हो।

तब भयभीत करने वाले ऐसे ‘भक्तों’ के बेनामी पोस्टकार्ड भी महीने-दो महीने में आ जाया करते थे, जिनमें किसी देवी-देवता के चमत्कारों का हवाला देते हुए ऐसे ही ग्यारह या इक्कीस पोस्टकार्ड अन्य लोगों को भेजने की हिदायत होती और यह धमकी भी कि अगर ऐसा नहीं किया तो घर-परिवार में जान-माल की हानि हो सकती है, व्यापार चौपट हो सकता है। धर्म भीरु लोग ऐसी हिदायतों से डरकर पोस्ट कार्ड लिखते भी थे।

लेखकों की जमात तो अपने हलके के डाकिये से मित्रवत व्यवहार रखा करती थी। उन्हें अपनी रचनाओं की स्वीकृति की प्रतीक्षा लगी रहती थी। स्वीकृति-पत्र मिलने पर वे दिनों तक अपने लेखक-मित्रों को दिखाते हुए स्वयं गर्वित होते और उन्हें दुखी करते। पत्र-पत्रिकाओं में जब कोई रचना अस्वीकृत होकर लौटती थी, तब एक पर्ची नत्थी हुआ करती थी कि हम इस रचना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेखकों को सुझाव भी दिए जाते थे।

तब लेखकों के बीच भी चिट्ठी-पत्री के माध्यम से स्वस्थ संवाद बना रहता था। उन पत्रों में औपचारिकता नहीं, आत्मीय भाव होता था। उनमें घर-परिवार की बातें भी साझा की जातीं और वैचारिक मुद्दों पर चर्चाएं भी रहतीं। उन हस्तलिखित पत्रों को बार-बार पढ़ने की ललक मन में बसी रहती है। आज भी कई मशहूर साहित्यकारों और विभूतियों से प्राप्त पत्रों को पढ़ते हुए साहित्य-प्रेमी नव-लेखकों और अन्य लोगों के बीच ऊर्जा और ऊष्मा का संचार हो जाता है। साहित्यकारों के पत्रों से हमें उनकी मन:स्थिति का भी पता चलता है, हम उनके भावों-विचारों के साथ उनके व्यक्तित्व से भी परिचित होते हैं।

दरअसल, पत्र-साहित्य हमारी साहित्यिक धरोहर है। अन्य भाषाओं के साथ हिंदी के कई दिग्गज साहित्यकारों की चिट्ठियां तत्कालीन समय और समाज से हमारा साक्षात कराते हुए आपसी रिश्तों की खुशबू से हमें महकाती हैं। कई स्वनामधन्य साहित्यों और विचारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार और चिट्ठियों के जरिए हुई बहसों को कई संग्रहों के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत कर हमें अहसास कराया गया है कि तब लेखकों के मध्य कितने जीवंत रिश्ते हुआ करते थे।

अब आपसी संवाद का माध्यम चिट्ठी-पत्री की जगह वाट्सएप, मैसेंजर, ई-मेल आदि ने ले लिया है। देश-विदेश में कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति से संचार माध्यमों के जरिए तत्काल संवाद की सुविधा जरूर हो गई है, लेकिन इस संवाद में आमतौर पर औपचारिकता का भाव अधिक रहता है, आत्मीय आनंद की अनुभूति कम हो पाती है। हस्त लिखित चिट्ठियां पढ़ते हुए वे बोलती हुई-सी लगती थीं।

तब पत्रों में मेहनत से शब्दों को सजा कर लिखा जाता था और वह लिखावट सम्मोहित करती थी। अब वैसा आनंद कहां! पत्र- पत्रिकाओं द्वारा लेखकों को डाक से मानदेय भेजने की परंपरा लुप्तप्राय: हो गई है, फिर भी कहीं रचना प्रकाशित होने पर मानदेय दिया जाता है, तो वह बैंक खाते में सीधे ही जमा हो जाता है। निश्चित तौर पर यह आज की सुविधा है, जो पारिश्रमिक देने और लेने वाले के लिए आसान लगती है और अब लोग इसे लेकर सहज हो रहे हैं। मगर पहले जब चिट्ठी के साथ चेक मिला करता था, तब लेखक रोमांचित होकर चेक को निरखा करता था। अब वैसे रोमांचक पल दुर्लभ होते जा रहे हैं।

आधुनिक और तेजरफ्तार जिंदगी में कागज पर हाथ से लिखी गई चिट्ठियों की स्मृतियों को आज एक पुरानी पड़ चुकी भावनाओं के तौर पर देखा जा सकता है, मगर यह भी याद रखने की जरूरत है कि यहां तक आने का रास्ता हमारा वही रहा है। आखिर क्यों ऐसा है कि संचार क्रांति के आधुनिक संसाधनों में डूबे हम मनुष्यों के भीतर से संवेदना का तत्त्व गौण होता दिखता है? हम खुश और दुखी तो होते हैं, मगर उतनी ही तेजी से उथल-पुथल के दौर से भी गुजरने लगते हैं। इस तरह की अस्थिरता की वजह क्या है, इसका सिरा कहां जुड़ा हो सकता है?

पहले रोज चिट्ठियां आती थीं, अब तो बड़े दिनों के बाद भी चिट्ठी नहीं आती, उन दिनों की याद जरूर आती रहती है।