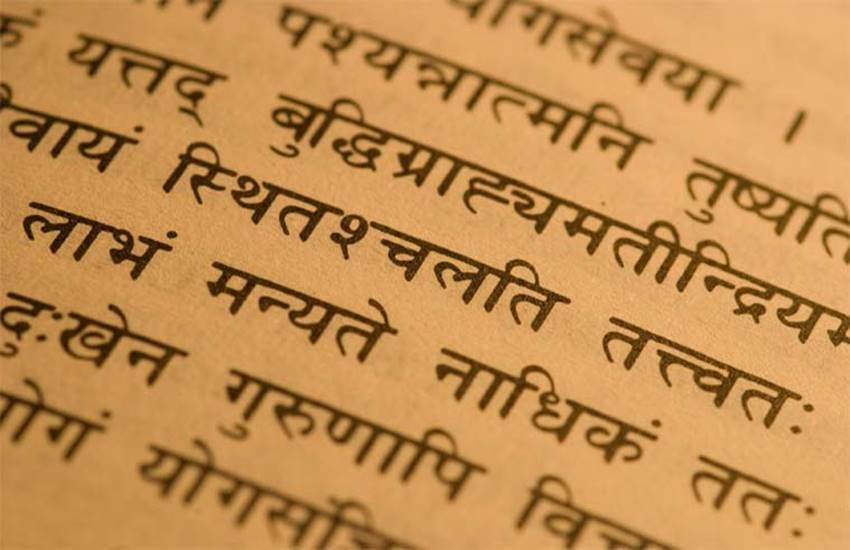

सन 1882 में जर्मन विद्वान मैक्सम्युलर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आइसीएस के नवनियुक्त अफसरों को हिंदुस्तान से परिचित कराने के लिए सात लंबे भाषण दिए। इस व्याख्यानमाला का आयोजन कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया था और इसका उद्देश्य अंगरेज अफसरों को हिंदुस्तान के लोगों और संस्कृति के बारे में जानकारी देना था। मैक्सम्युलर यूरोप में संस्कृत के बड़े विद्वान माने जाते थे। 1844 में उन्होंने ‘हितोपदेश’ का जर्मन में अनुवाद किया था और फिर बाद में ऋगवेद का। 1859 में छपी उनकी किताब ‘हिस्ट्री आॅफ एनशिएंट संस्कृत लिटरेचर’ (प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास) एक मानक ग्रंथ है। वास्तव में संस्कृत भाषा और साहित्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में मैक्सम्युलर का बड़ा योगदान है। व्याख्यानमाला को मैक्सम्युलर ने एक किताब के रूप में प्रकाशित किया और उसका नाम है- ‘इंडिया: वाट कैन इट टीच अस?’

पहले व्याख्यान के शुरू में ही म्युलर ने साफ कर दिया कि संस्कृत पढ़ना हिंदुस्तान को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास, भाषा और संस्कृति को समझने के लिए भी जरूरी है। म्युलर का कहना था कि जो कैंब्रिज और आॅक्सफर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती, वह हिंदुस्तान के वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान का भंडार कहीं है तो वह इस विश्व के प्राचीनतम साहित्य में है। उनकी प्रसिद्ध घोषणा ‘अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मानस ने सबसे ज्यादा जीवन के प्रश्नों पर गहन विचार किया और उनके हल ढूंढ़े तो मैं हिंदुस्तान की तरफ इशारा करूंगा’, आज भी हमारी प्राचीन धरोहर का जयघोष है।

म्युलर ने यह बात ऐसे ही नहीं कही थी। वे संस्कृत के पंडित तो थे ही, यूरोप की कई आधुनिक और प्राचीन भाषाओं के विद्वान भी थे। वे विद्वता के उस शिखर पर खड़े थे, जहां से वे विश्व साहित्य, संस्कृति और इतिहास का खरा सर्वेक्षण कर सकते थे। अपने सात व्याख्यानों में मैक्सम्युलर तफ्सील से बताते हैं कि संस्कृत क्यों श्रेष्ठ है और इस भाषा का ज्ञान न होने का मतलब अर्धशिक्षित रह जाना है।

युवा आइसीएस अफसरों से वे कहते हैं कि अगर आपको किसी भी विषय पर अपना ज्ञान बढ़ाना है तो पहले संस्कृत सीखना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में लिखे ग्रंथ न केवल आपको आज तक प्राप्त ज्ञान से आगे ले जाएंगे, बल्कि खोज के नए रास्ते भी दिखाएंगे। मैक्सम्युलर की व्याख्यानमाला जितनी अंगरेज अफसरों के लिए उपयुक्त थी, उतनी ही हमारे-आपके लिए भी है, जो पिछले कई दशक से संस्कृत से अपना पल्ला यह कह कर झाड़ चुके हैं कि एक मृत भाषा हमको क्या दे सकती है। हमको लगता है कि संस्कृत के पास दार्शनिक ज्ञान के कुछ कुंज जरूर हैं, पर इस भाषा का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। हम मानते हैं कि संस्कृत मृत है और सिर्फ मृतप्राय लोगों के लिए ही कौतूहल का विषय हो सकती है।

पर क्या ऐसा वास्तव में है? बिल्कुल नहीं। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृत के प्रभाव में रहते हैं। हमारा कोई भी अपना काम, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक या मन से जुड़ा हो, बिना संस्कृत के पूरा नहीं होता। हमें श्लोक बोलने ही पड़ते हैं, चाहे हम उन्हें बिना समझे पंडित के साथ दोहराएं या फिर हवन आदि में विधि-विधान से बैठ कर उनके अंत पर स्वाह ही बोलें। साथ ही गायत्री जैसे कई विशिष्ट मंत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे ही नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में भी रहेंगे।

जब संस्कृत से हमारी जिंदगी इतनी घुली-मिली है, तो संस्कृत ज्ञान से हम इतना परहेज क्यों करते हैं? हम क्यों श्रीमद्भगवद गीता का हिंदी या अंगरेजी में अनुवाद पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं और पढ़ते भी हैं, पर उसकी मूल भाषा पर अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं? हम क्यों मानने लगे हैं कि संस्कृत में लिखा कुछ भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है?

संस्कृत कितनी उपयोगी है इसके कई विदेशी उदहारण हैं। मसलन, दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मन वैज्ञानिकों ने हमारे शास्त्रों का विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। वे एक ऐसा विमान बनाना चाहते थे, जो समय की सीमा लांघ जाए जैसा उड़न तश्तरियां तथाकथित रूप से करती हैं। सांची के स्तूप ने उनका ध्यान सबसे पहले खींचा। उसकी संरचना पर उन्होंने शास्त्रों को खंगाला और एक कारगर मॉडल भी तैयार किया, पर युद्ध में हार के कारण वे सांची जैसी संरचना वाली उड़न तश्तरी बना नहीं पाए। इस जर्मन रिसर्च के सभी कागज युद्ध के बाद अमेरिका के कब्जे में चले गए। अभिप्राय यह है कि विज्ञान से लेकर दर्शन तक शास्त्रों में ऐसी प्रक्रियाएं वर्णित हैं, जिनका हम अपने जीवन को अधिक सहज बनाने में उपयोग कर सकते हैं। पहले परमाणु विस्फोट से लेकर गॉड पार्टिकल की खोज तक हर विदेशी वैज्ञानिक ने हमारे प्राचीन साहित्य को प्रेरणा स्रोत माना है। बात यहां तक पहुंच गई है कि कंप्यूटर लैंग्वेज को और विकसित करने के लिए अब संस्कृत का सहारा लेना जरूरी इसलिए हो गया है, क्योंकि इससे ज्यादा कंप्यूटर परफेक्ट भाषा और कोई है ही नहीं।

इन तथ्यों के बावजूद हम और आप संस्कृत सीखने से क्यों हिचकते हैं? क्यों हम वेद और शास्त्र खुद नहीं पढ़ते? क्यों हम वेदों के नाम पर भ्रमित करने वालों को कोसते जरूर हैं, पर खुद सच्चाई जानने से कतराते हैं? कोई भी आकर हमें बता जाता है कि पुराणों में यह लिखा है, मनुस्मृति में कुछ और लिखा है। हम बिना पड़ताल किए उनके प्रवचन ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसी लकीर के फकीर बन जाते हैं।

क्या हम अपने संस्कारों से जुड़े इतने जरूरी मुद्दों पर सिर्फ आलस की वजह से विवेकशील नहीं हैं या फिर हमारी मानसिकता हमारे आड़े आ रही है? हां, मैं मानता हंू कि हर व्यक्ति बहुभाषी नहीं हो सकता। वह अपनी जरूरत के हिसाब से चलता है। पर क्या हमारे पढ़े-लिखे प्रोफेशनल तबके के लिए यह समझना नामुमकिन है कि संस्कृत जानने से उनके कैरियर में तरक्की हो सकती है या फिर उन्हें अपने काल और स्थान के संदर्भ में एक दृष्टिकोण मिल सकता है?

जो लोग मानते हैं कि संस्कृत को हमें देने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें मेरी बात से हट कर उदारवादी परंपरावादी विदेशी विद्वानों को पढ़ना चाहिए, जैसे मैक्सम्युलर, सर विलियम जोन्स, थॉमस कॉलब्रुक, एचएच विल्सन आदि को, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समझने और जानने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हीं से हमें पता चला था कि संस्कृत क्यों उत्कृष्ट है। हमको समझना चाहिए कि संस्कृत हमारी धरोहर ही नहीं, बल्कि आज की जरूरत है और क्यों इसके बिना सब सूना है।