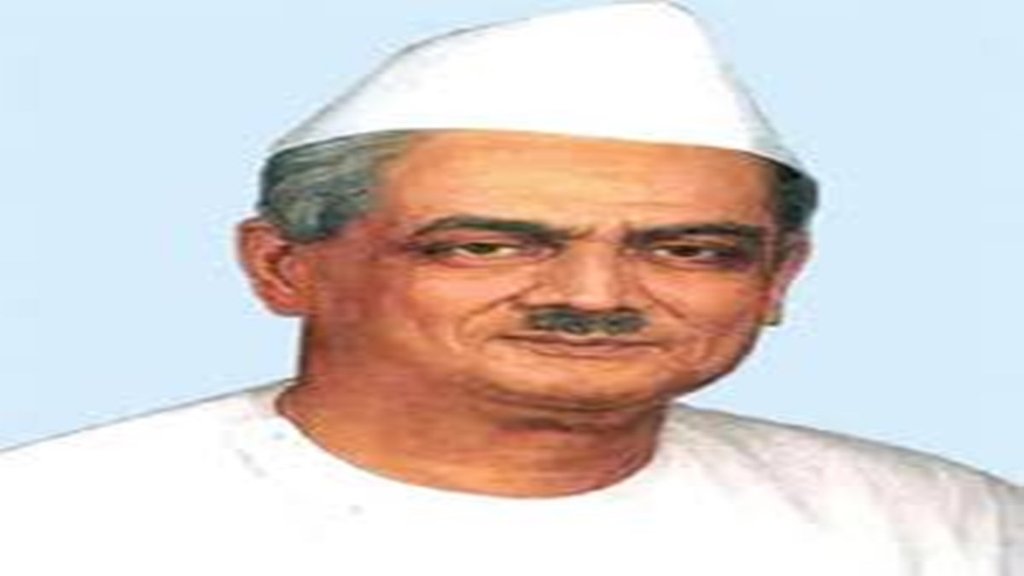

गणेश वासुदेव मावलंकर को प्यार से दादा साहब मावलंकर के नाम से याद किया जाता है। उन्हें स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। नवोदित राष्ट्र की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका लोकसभा की कार्यवाही दक्षतापूर्वक संचालन करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राजनेता की थी जिसे देश के लोकाचार के अनुरूप नियम, प्रक्रियाएं, रूढ़ियां और परंपराएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को धैर्य, पूरी लगन तथा बुद्धिमत्तापूर्वक और इन सबसे बढ़कर उल्लेखनीय इतिहास बोध के साथ अंजाम दिया।

मावलंकर का जन्म 27 नवंबर, 1888 को वर्तमान गुजरात राज्य के बड़ौदा नगर में हुआ था। उनका परिवार तत्कालीन बंबई राज्य के रत्नागिरि जिले में मावलंग नामक स्थान का मूल निवासी था। मावलंकर तत्कालीन बंबई राज्य में विभिन्न स्थानों पर अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 1902 में अहमदाबाद आ गए। उन्होंने 1908 में गुजरात कालेज, अहमदाबाद से विज्ञान विषय में स्रातक की उपाधि प्राप्त की। कानून की शिक्षा आरंभ करने से पहले वे 1909 में एक वर्ष इस कालेज के दक्षिण फेलो रहे। 1912 में उन्होंने कानून की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।

मावलंकर ने 1913 में वकालत शुरू की और वे बहुत ही कम समय में एक अग्रणी तथा प्रतिष्ठित वकील बन गए। जल्द ही वे सरदार वल्लभभाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। मावलंकर 20-22 वर्ष की उम्र से ही एक पदाधिकारी के रूप में या एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में गुजरात के अनेक प्रमुख सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ गए। वे 1913 में गुजरात शिक्षा सोसाइटी के मानद सचिव रहे और 1916 में गुजरात सभा के भी सचिव रहे।

मावलंकर बहुत छोटी उम्र से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रही थी, के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए। उन्हें 1921-22 के दौरान गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति का सचिव नियुक्त किया गया। वे दिसंबर, 1921 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव भी थे।

मावलंकर 14-15 अगस्त, 1947 को मध्यरात्रि तक, जब भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली और काउंसिल आफ स्टेट का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत की संविधान सभा ने देश का शासन चलाने के लिए सभी शक्तियां प्राप्त कर लीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव अंसेबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने पर, मावलंकर ने 20 अगस्त, 1947 को गठित एक समिति की अध्यक्षता की जिसका कार्य संविधान सभा की संविधान-निर्माणकारी भूमिका को उसकी विधायी भूमिका से अलग करने की आवश्यकता का अध्ययन करना और उसके संबंध में रिपोर्ट देना था।

26 नवंबर, 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान स्वीकार किए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप संविधान सभा (विधायी) का नाम बदलकर अंतरिम संसद रखे जाने पर मावलंकर की हैसियत में भी तदनुसार परिवर्तन हुआ। इस प्रकार, मावलंकर 26 नवंबर, 1949 को अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने।1951-52 में देश में प्रथम लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, मावलंकर देश में संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक नियमों, व्यवहारों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ तैयार थे। इसीलिए 15 मई, 1952 को जब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए मावलंकर का नाम प्रस्तावित किया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सदन ने प्रस्ताव को 55 के मुकाबले 394 मतों से स्वीकार किया।

चार वर्षों में जब मावलंकर ने लोकसभा की अध्यक्षता की तो देश ने संस्था निर्माता के रूप में उनकी विलक्षण योग्यताओं को देखा। चूंकि उन्होंने पूर्वोदाहरणों को नई आवश्यकताओं के अनुरूप जोड़ा तथा परिवर्तन करते हुए निरंतरता बनाए रखी, इसलिए अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भारत में संसदीय प्रक्रियाओं के विकास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत आराम की परवाह न करते हुए लंबी और दुसाध्य यात्राएं जारी रखीं। जनवरी, 1956 में ऐसी ही एक यात्रा के दौरान मावलंकर को दिल का दौरा पड़ा और 27 फरवरी, 1956 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया।