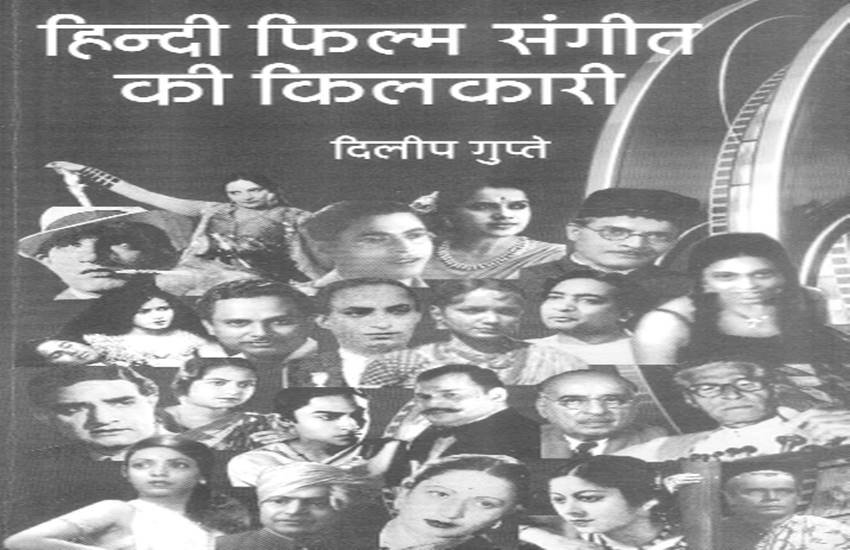

हिंदी फिल्म संगीत की किलकारी

शास्त्रीय संगीत की शुरुआत कब हुई, कोई नहीं जानता। बस इतना ही कह सकते हैं कि इसमें संगीत को अनुशासन में लाया गया। इसे गाने के नियम बनाए गए। थाट और फिर राग बने। लोक संगीत अनगढ़ सुरों से निकला है। गाने वाले खुली आवाज में गाते हैं। वे बंदिशों के गुलाम नहीं होते। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई, बहुधर्मी देश में लोकसंगीत के कई प्रकार हैं। शास्त्रीय संगीत और लोकसंगीत के अलावा संगीत का एक पहलू उपशास्त्रीय संगीत भी है। इसमें गजल, गीत, भजन आदि आते हैं। इनके अलावा संगीत की एक और धारा बीसवीं सदी में बही। वह न तो पूरी तरह शास्त्रीय संगीत थी न लोक संगीत और न ही उपशास्त्रीय। फिर भी यह जनमानस को लुभा रही है। चूंकि यह संगीत फिल्मों में ही उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे फिल्म संगीत कहा जाने लगा। हिंदी फिल्म संगीत के पहले दौर के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो कुछ जानकारी मिलती है, वह अधूरी है। इस पुस्तक में उस युग के बारे में समीक्षात्मक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। ज्यादातर जानकारी मराठी और अंग्रेजी पुस्तकों और समाचारपत्रों से मिली। हिंदी में इस विषय पर बहुत कम पुस्तकें नजर में आर्इं। इस तरह यह सागर की गहराई नापने का प्रयास है।

हिंदी फिल्म की किलकारी : दिलीप गुप्ते; रंग प्रकाशन, 33 बक्षी गली, राजबाड़ा, इंदौर; 225 रुपए।

बरगद जो पेड़ नहीं

इस संग्रह की कविताएं 1960 से 2010 तक के पचास वर्षों में जिए गए समय को परिभाषित करने का प्रयत्न करती हैं। यहां कवि स्वयं को भी निमर्मता से परखता है। अक्सर यह देखा गया है कि अपने समय और समाज की बात करते समय, अधिकांश कवियों की कविताओं में उपदेश और शिकायत का स्वर अधिक उभर आता है। यहां ‘यह होना चाहिए’ की टोन पूर्णतया अनुपस्थित है। न ही कवि को जीवन से बहुत शिकायत है और न ही असंतोष का स्वर अधिक मुखर है। इन कविताओं में सहज आत्मीय संवाद है। मेरे पड़ोसी, मेरा मोहल्ला, मेरी गली- हम सब बरगद की टहनियों, पत्तियों और जड़ों की तरह एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। यहां कवि उन रिश्तों की बात कर रहा है, जिन्हें पुराना, दकियानूसी नास्टाल्जिया घोषित किया जा चुका है। श्याम प्रकाश की ये कविताएं अनूठी हैं। इनकी अलग पहचान है। श्याम प्रकाश का कविता कहने का अंदाज अनूठा है। वे बहुत कठोर सच्चाइयों को बहुत ही सहज और कोमल ढंग से कह जाते हैं, बिना अपनी बात के पैनेपन में कभी लाए। कविता ‘राजा हंसता था’ इनकी एक मिसाल है। ‘तलवार की मूंठ और म्यान पर/ उसकी मुट्ठियां जकड़ गर्इं/ उसने दरबार में प्रवेश किया/ सजे दरबार में राजा सिंहासन पर आसीन था/ सधे कदमों से राजा के सामने पहुंच/ म्यान से तलवार खींच एक भरपूर वार/ उसने राजा की गर्दन पर किया/ सारे राजमहल में तूफान मच गया/ उसकी आंखें फटी की फटी रह गर्इं/ राजा ज्यों का त्यों सिंहासन पर बैठा था/ उसने देखा/ उसकी मुट्टी में सिर्फ तलवार की मूठ थी/ राजा ने साथ के दरबारी के कान में कुछ कहा/ और फिर हंसा।’

बरगद जो पेड़ नहीं : श्याम प्रकाश; समय साक्ष्य, 15 फालतू लाइन, देहरादून; 200 रुपए।

खिड़की खुलने के बाद

नीलेश रघुवंशी में अपनी ही कविता और घर-संसार के लिए एक उत्सुक आलोचनात्मक रवैया बना रहा है। वे जादुई फंतासी की जगह घर-परिवार, बच्चे का जन्म, प्रसव के दर्द आदि को काव्य विषय बनाती हैं और उन्हें सादगी का मर्म जानने में ही कविता अक्सर सहायक होती है। राजनीति प्रकट न हो, पर नीलेश इस हद तक समय से बेखबर नहीं हैं कि राजनीति उनके लिए सपाट झूठ और गलत शब्द हो। इस तरह नीलेश रघुवंशी को पढ़ना एक भरोसेमंद साथी को पढ़ना है। उनकी कविताएं इधर की कविता में आए ठहराव, कीमियागिरी या उसके उलट सरलतावाद के विरुद्ध नया प्रस्थान हैं। स्त्रीवाद को विमर्श बनाए बगैर नीलेश रघुवंशी के यहां संघर्षरत स्त्री है, जो जटिल समय को ‘क्लीशे’ नहीं बनने देती। नीलेश की तद्भवता सिर्फ भाषाई खेल नहीं है, वह उनकी अपनी भाषाई अस्मिता है, जो सीधे संस्कृति से छन कर आती है। वही कविता, वही जीवन श्रेष्ठ है जो विस्थापन को अतिक्रमित करता है। इस अवधारणा को नीलेश की कविताएं चरितार्थ करती हंै। वे पुराने प्रतिमानों को खारिज करती हैं और सामाजिकता को ही राजनीतिक विमर्श में ढालती हैं। कविता का लोकरंग विस्थापन का प्रतिवाद है। स्थानीयता नीलेश की काव्यात्मकता का मुख्य ध्रुवक है। गंजबासौदा की धूल भी नीलेश के लिए कविता है। यह कविता का प्रकृत देशज ठाठ है। खुद से भिड़ने की ताकत।

खिड़की खुलने के बाद : नीलेश रघुवंशी; किताबघर प्रकाशन, 4855-56/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।