अधिकारों को लेकर बढ़ी सजगता और समतावादी आंदोलनों का असर है कि आज स्त्री का जीवन नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। वे जल-थल-नभ यानी हर ओर दिखाई पड़ रही हैं। मगर विडंबना यह भी है कि सबलीकरण के साथ महिलाओं के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। जैसे-जैसे वे दुर्ग-द्वार पर दस्तक दे रही हैं, वैसे-वैसे उन्हें गिरफ्त में लेने के औजार भी पैने किए जा रहे हैं। इस दोराहे पर कहां खड़ी है आज की स्त्री? बता रही हैं निवेदिता।

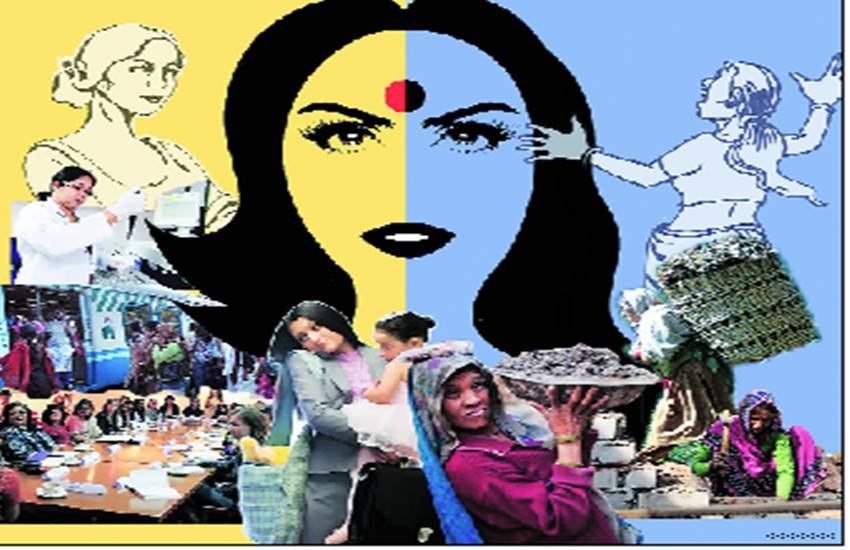

नारीवादी सिंथिया एनलो ने भूमंडलीकरण के समर्थकों से पूछा था, ‘तुम्हारी व्यवस्था में औरतें कहां हैं?’ इस छोटे से सवाल का उस समय लंबा जवाब दिया गया था कि औरतें कहां नहीं हैं, किस मोर्चे पर नहीं हैं। लेकिन, पर सच तो यह है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में औरतें जितनी सबल दिखती हैं, उतनी ही वे हारी हुई भी दिखती है। बाजार के जाल में फंसी हुई। आजादी की कीमत चुकाती हुई। हांफती हुई, लड़ती -भिड़ती हुई।

सामाजिक स्थितियां राजनीतिक घटनाक्रमों की रफ्तार से नहीं बदलतीं। वर्गों और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में बंटे समाज में स्त्री की हालत इसलिए भी खराब है कि वह इन विभेदों के साथ-साथ पितृसत्तात्मक समाज को भी झेल रही है। आजादी के बाद देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए, उसमें स्त्रियों की साझेदारी रही है। महिलाओं ने घर और बाहर, दोनों मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी। लेकिन, ये लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुर्इं। जो कुछ नाम दर्ज हैं वे इसलिए कि इन नामों के बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता था। वर्जीनिया वुल्फ ने एक जगह लिखा है, ‘इतिहास में जो कुछ अनाम है, वह औरतों के नाम है।’

इतिहास में औरतों की भूमिका हमेशा से अदृश्य रही है। उसकी एक वजह है कि वे इतिहासचेतन नहीं रहीं। इतिहासकारों ने प्रतीकों, लोक गाथाओं, गीतों और अन्य स्रोतों को कभी समेटने की कोशिश नहीं की। हम जानते हैं कि व्यवस्थितरूप रूप से इतिहास रचने की मंजिल पर पहुंचने से पहले ऐसे सभी समुदाय पहले चरण में आत्मगत ब्योरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बुनियाद पर इतिहास लिखने की इमारत खड़ी की जा सके।

आशारानी वोहरा ने जब ‘महिलाएं और स्वराज’ किताब लिखना शुरू किया तो उन्हें तथ्य जुटाने में बारह साल लगे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि आजादी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका पर लिखने के लिए जब वे सामग्री जुटाने लगीं तो गहरी निराशा हुई।

माना जाता है कि उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में अनेक महिला आंदोलन हुए। लेकिन उन आंदोलनों का कोई इतिहास नहीं मिलता। यही वह क्षण है जब स्त्री आंदोलन और देश में हुए आंदोलन का पुर्नमूल्याकंन जरूरी है, मुक्ति की सामाजिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा जा सके।

जब देश में आजादी के आंदोलन की लहर थी तो बिहार भी उस आग में लहक रहा था। औपनिवेशिक काल में बिहार में बंगालियों, कायस्थों और मुसलमानों का अभिजात तबका काबिज था। जमींदारी मुख्यरूप से -भूमिहारों,राजपूतों,ब्राह्मणों, मुसलमानों और कायस्थों के हाथ में थी। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में राजपूत और भूमिहार जाति ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। और यह समुदाय राजनीति में अपना प्रभाव बनाने लगा। उसी दौर में महिलाएं मत देने के अधिकार को लेकर आंदोलन कर रही थीं। यह त्रासदी है कि जिस आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने बींसवीं सदी के आरंभ में की थी, आज उसी तरह का आंदोलन राजनीति में तैंतीस प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर है। आजाद मुल्क में भी महिलाओं को अपने हिस्से के हक के लिए लड़ना पड़ रहा है।

राजनीतिकरूप से बिहार हमेशा से चेतनशील रहा है। 1917 में महात्मा गांधी के आगमन के बाद पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा,अशिक्षा जैसे अभिशापों से जूझने के अलावा असहयोग, स्वदेशी खिलाफत और खादी-आंदोलन में महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया था। 1912 में पटना में राममोहन राय सेमिनरी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी और बाल-विवाह के खिलाफ समिति बनाने का सुझाव दिया। 1928 में महिलाओं ने साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया। बिहार में लेजिस्लेटिव कौंसिल में महिलाओं को वोट देने के अधिकार और लैंगिक भेदभाव को लेकर नवंबर,1921 को एक प्रस्ताव पेश किया गया। 1919- एक्ट के अनुसार वे वोट नहीं दे सकती थीं। कौंसिल में इस मसले पर जमकर बहस हुई और यह प्रस्ताव दस वोटों से गिर गया। कोलकाता में पेश महिलाओं के मताधिकार देने संबंधित प्रस्ताव भी भारी मतों से पराजित हो गया। लेकिन महिलाएं हिम्मत नहीं हारीं। उनका संघर्ष जारी रहा। लंबी लड़ाई के बाद बिहार और ओडिशा में 1929 में यह अधिकार महिलाओं को मिला।

अतीत में हुए संघर्ष को देखते हुए हम यह कह सकते हैं स्त्री के भीतर आजादी की आग है। और उसकी पहली लड़ाई है वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना। यही वजह है कि आज नारीवाद परिवार में श्रम के विभाजन, पारवरिक संबंधों में उसकी उपस्थिति और सत्ता में उसकी जगह को लेकर आंदोलित है। महत्त्पूर्ण बात यह है कि स्त्रियों का आंदोलन एकालाप में नहीं चलता। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका का भले ही आकलन नहीं हुआ हो, सच तो यह है कि सभी आंदोलनों में उनकी भागीदारी रही है।

देश में सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन ने भी सत्ता की नींव हिला दी थी। उसमें बड़ी संख्या में स्त्रियों ने हिस्सा लिया था। कॉलेज-स्कूलों से निकल कर निरंकुशा सत्ता के खिलाफ वे सड़कों पर उतरी थीं। स्त्री जब भी किसी आंदोलन का हिस्सा होती है तो वह एक साथ कई वर्जनाओं को तोड़ती है।

स्त्री आंदोलन को महत्त्वपूर्ण आयाम देने वाली सिमोन द बोउआर कहतीं हैं कि मात्र वर्ग संघर्ष के जरिए ही स्त्री-मुक्ति के महान लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है…चाहे साम्यवादी हों, माओवादी हों या ट्रास्टकीवादी, औरत हर जगह, हर खेमे में वह अधीनस्थ की स्थिति में है, सबसे निचले पायदान पर खड़ी है।

रूप कंवर कांड रहा हो या भवंरी बाई के साथ बलात्कार, महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किया। अस्सी का दशक भारत में स्त्री आंदोलन का दशक माना जाता है। महिलाएं एक तरफ स्त्री के मसले पर लड़ रही थीं दूसरी तरफ देश में चले सभी प्रमुख आंदोलनों में हिस्सेदारी कर रही थीं। राजनीति में अपनी हिस्सेदारी से लेकर वह जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में लगी रही। बिहार में जमीन की लड़ाई में मूलरूप से वामपंथी पार्टियों का असर रहा है। अस्सी के दशक में नक्सल आंदोलन का विस्तार हुआ। राजनीतिक शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित करते के लिए उन्होंने संसदीय राजनीति का रास्ता चुना। 1985 में उनका मुख्य हिस्सा चुनावी संघर्ष में शामिल हो गया। जन आंदोलन और चुनावों में भागाीदारी के जरिए दलित और अतिपिछड़ी जातियों के यानी गरीब तबकों के बीच मध्य बिहार में भाकपा-माले का व्यापक विस्तार हुआ। इस तबके के बीच जनता दल जैसी पार्टियों का भी गहरा असर था। दलित और पिछड़ों के सामाजिक और राजनीतिक विस्तार को देखते हुए बड़े भूस्वामियों और उच्च वर्ग के किसानों ने जातीय राजनीति के नाम पर गोलबंदी शुरू की। बिहार में कई जातीय जनसंहार हुए, जिसमें सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। बीच में एक ऐसा दौर भी रहा, जब राजनीतिकरूप से दलित और महिलाओं के मुद्दे ओझल रहे या उन्हें जानबूझकर कमजोर करके रखा गया। नब्बा का दशक आते आते इस मुद्दे में जान आई। मंडल-दौर के बाद पिछड़ों और दलितों के मुद्दे से बचना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल हो गया।

पिछला दो दशक सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से यादगार काल है, जिसने परंपरागत राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वंचित समुदायों में नई राजनीतिक चेतना आई। राजनीतिक परिवर्तन के काल में इसे चिह्नित किया गया। इसी काल में लोगों को आवाज मिली और इसी दौर में अतिपिछड़ों को पंचायतों में आरक्षण मिला। महिलाओं को आरक्षण मिला।

पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे-जैसे स्त्री अपने अधिकार के प्रति सजग हुई उस पर हमले तेज हुए। नई सदी में भी निर्भया बलात्कार जैसे जघन्य मामले सामने आए। जिसने देश को आंदोलित किया। उसी आंदोलन का नतीजा है कि बलात्कार के विरुद्ध कड़े कानून बने।

स्त्री को भले ही अभी ज्यादा कुछ हासिल न हो, लेकिन वह लड़ रही है। अपनी क्षमता और कौशल को और अधिक तराश रही है। वह अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध खड़ी है। पूंजीवादी पितृसत्ता ऊपर से चाहे जिनती उदार और सरल लगे, भीतर से बड़ी जटिल है। प्रभा खेतान कहती हैं कि दोष इसकी संरचना में ही है। हमें इस संरचना से ही अलग होना होगा। इसके लिए स्त्री समूहों की जरूरत है। उसे हर मोर्चे पर लड़ना होगा। दुनिया की आधी आबादी स्त्रियों की है, दुनिया में दो तिहाई काम औरतें करतीं हैं लेकिन दुनिया की सबसे गरीब कौम औरत ही है। यह औरत कौन है, जो लड़ रही है, जो जीने का हक मांग रही है? आधी आबादी जब विद्रोह करेगी तो उसमें सच्ची आग और तड़प होगी। वह फूटती-गरजती जहां-जहां बहेगी, वहीं से इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा। जो नारा कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों के लिए दिया था, वही नारा उसके लिए भी है। वह कह रही है कि दुनिया की स्त्रियां एक हों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ०