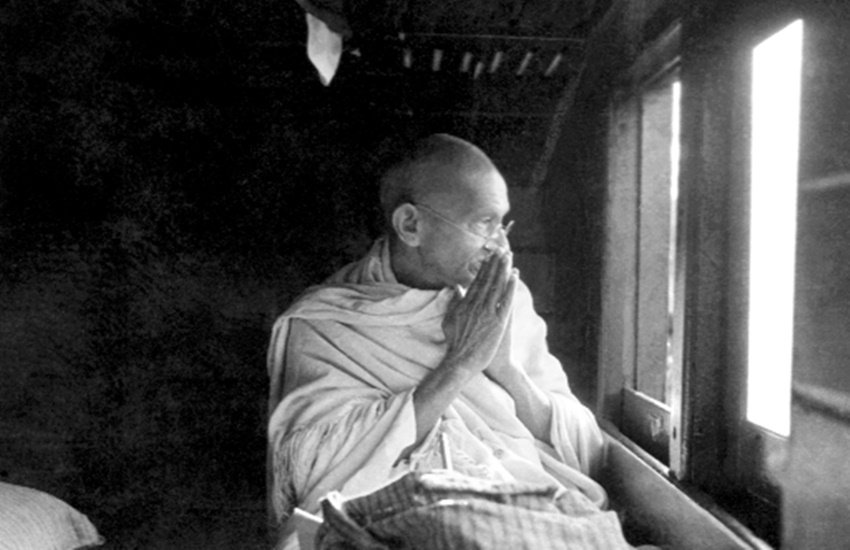

महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन और दर्शन पर देश-विदेश में अनगिनत चर्चाएं हुईं और हो रही हैं। वर्तमान वैश्विक स्थिति ने नई पीढ़ी में गांधी के प्रति रुचि पैदा की है, वे गांधी को पढ़ रहे हैं, उनके संबंध में सुन रहे हैं। गांधी में किसी की रुचि क्यों होती है, और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता कितनी है, ये सभी विचारणीय प्रश्न बने हैं। क्या इनके उत्तर अशांत, अविश्वासी और अनिश्चित विश्व के सामने किसी व्यावहारिक समाधान का स्वरूप ले सकते हैं?

गांधी के जीवन और दर्शन में रुचि बढ़ाना तभी संभव होगा, जब बच्चों और युवाओं में गांधी के बचपन और किशोरावस्था की कहानी प्रस्तुत की जाए। हम उन्हें महात्मा से शुरू कर उनसे एक दूरी संवेदनशील वर्षों में ही पैदा कर देते हैं। बच्चों को लगने लगता है कि इस महान महात्मा की दुनिया तो बहुत ऊंचाई पर है, हमारे जैसों के लिए अलभ्य है। मोहनदास एक साधारण, शमीर्ले विद्यार्थी थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक परीक्षा उनतालीस प्रतिशत अंक पाकर उत्तीर्ण की थी। इसके पहले फेल भी हुए थे।

उन्होंने चोरी भी की, मांस छुप कर खाया, बीड़ी का ठूंठ चुरा कर पीया, अपने मुंह से कोयल की आवाज निकाल कर मां का व्रत तुड़वाया। जब बच्चों को यह सब बताया जाता है, तो उनका मोहनदास के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है- अरे; अपने जैसे ही थे! जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं कि परिवार के संस्कारों के कारण उन्होंने इंस्पेक्टर के निरीक्षण के समय अंग्रेजी शब्द केटल की वर्तनी के लिए अपने अध्यापक के इशारे पर नकल नहीं की और शर्मिंदगी उठाई; तब बच्चों को लगता है कि ऐसे सुधार तो हम भी कर सकते हैं।

गांधी की ओर जाने और उन्हें समझने का यह पहला पड़ाव हो सकता है। यह बता कर कि हर गलती के बाद वे अपने संस्कारों और पारिवारिक मान्यताओं के आलोक में उसका स्वयं विश्लेषण करते थे, हर बार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की; और आगे न करने का निर्णय स्वयं लिया, किसी अन्य के दबाव में नहीं। कितना मार्मिक वर्णन उनकी आत्मकथा में उस दृश्य का है, जब चोरी की घटना के बाद उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए पिता को पत्र लिखा, उन्हें दिया, पिता ने पढ़ा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मोहनदास भी रोए। एक भी शब्द का आदान-प्रदान नहीं हुआ, मगर मोहनदास के अंदर बहुत कुछ बदल गया।

परिवर्तन का प्रभाव संस्कारों में समाहित हो गया, इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन की खोज में अनेक बार मोहनदास भूखे रहे, मगर मां को दिए वचन से डिगे नहीं। मां के प्रति जीवन भर असीम श्रद्धा रही, मगर जब मां ने एक अछूत बालक के साथ खेलने से मना किया, तो उस संवेदनशील आयु में ही उनकी विचारशीलता ने उसे अनुचित माना। बाद में जो कुछ उन्होंने जाति प्रथा तथा छुआछूत मिटाने के लिए किया, उसका बीज यहीं पर पड़ा था।

प्रारंभिक शिक्षा के समय सजग माता-पिता और अध्यापकों के लिए गांधी का बचपन आज के बच्चों का पथ आलोकित करने में- बिना उनके महात्मा स्वरूप के ही- कितना सहायक हो सकता है, इस पर पाठ्य-सामग्री तथा शिक्षक प्रशिक्षण के उत्तरदायी विद्वान गहन विचार-विमर्श कर सकते हैं।

भारत लौटने पर बैरिस्टर गांधी अपने पहले कोर्ट केस में अदालत में बोल ही नहीं पाए। भारत में वकालत नहीं के बराबर चली, व्यक्तित्व की कमियों के अलावा मुख्य कारण सत्य के प्रति लगाव था! विद्यार्थी अवस्था में ही उन्होंने सुना था कि वकालत का धंधा झूठ बोले बिना नहीं चल सकता है। झूठ बोल कर वे न तो कोई पद लेना चाहते थे, न पैसा कमाना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर बड़ी राहत लेकर आया। वहां भी चैन नहीं मिला, क्योंकि कुछ मूल्य और सिद्धांत उनके व्यक्तित्व में समा चुके थे।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुवक्किल दादा अब्दुल्लाह जब इन्हें लेने जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो अंग्रेज- गोरे यात्री- उन्हें अपमानित कर रहे थे, रास्ते में धक्के दे देते थे। युवा मोहनदास को यह देख कर कष्ट हुआ, ज्यादा इस बात से हुआ कि दादा कोई विरोध नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपमान सह रहे थे। अपमान का प्रतिकार और प्रतिरोध आवश्यक है, कैसे किया जाय, इसे लेकर गांधी ने सामान्य लकीर को नहीं पकड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की अनेक घटनाएं उनके व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी बन कर उभरती हैं। इनमें पीटर मारित्जर्ग में हुआ गांधी पर हिंसक आक्रमण और अपमान उनके जीवन को नई दिशा देने में अत्यंत प्रभावशाली रहा। उनके पास गाड़ी का प्रथम श्रेणी का टिकट था, मगर वहां के प्रचलन के अनुसार काले लोग गोरों के साथ नहीं बैठ सकते थे! उन्हें पीटा गया, डिब्बे से उतार कर प्लेटफार्म पर पटक दिया गया। उस समय ठंडी रात में अकेले बैठे मोहनदास ने क्या मनन किया; यह उन्होंने अपनी आत्मकथा में अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखा है। व्यक्तिगत अपमान और दुख के सीमित बोध का क्षितिज विस्तृत कर उन्होंने उसे रंगभेद की अमानवीय प्रथा के बरक्स खड़ा कर दिया।

सत्य को ईश्वर मानने वाले गांधी को हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं थी। ऐसा न करने से ही उनके जीवन का रास्ता अन्य से अलग हो गया। गांधी जीवन भर इसी पथ पर चलते रहे और अपना उदाहरण रख कर असंख्य लोगों को आकर्षित करने में सफल हुए।

पीटर मारित्जर्ग की घटना के कई वर्ष बाद वे जोहानिसबर्ग में एक शाम मिली ग्राहम, जो मिली ग्राहम पोलक बनीं, के साथ कार्यस्थल से वापस लौट रहे थे। टहलना उन्हें प्रिय था। तभी एक व्यक्ति अंधेरे में गांधी के पास आकर उन्हीं की गति से चलने लगा, धीरे से दोनों बातें करने लगे। मिली यह सोच कर कि वे शायद कुछ निजी बातचीत कर रहे हैं, पीछे हो गईं। मगर उन्होंने देखा कि अजनबी ने जेब में हाथ डाला, कुछ निकाल कर गांधी को दे दिया! मिली को कुछ आशंका हुई, अजनबी दूसरी ओर अंधेरे में गायब हो गया। गांधी मिली के पास लौट आए। चिंतित मिली ने पूछा- क्या हुआ, कौन था?

उत्तर: कुछ नहीं! लेकिन मुझे तो चिंता हुई, के उत्तर में गांधी बोले : कोई समस्या नहीं थी, वह हत्या करने आया था! मगर बात करके उसे लगा कि मैं सही आदमी नहीं हूं। मैंने समझा दिया, वह चाकू दे गया। उस समय मोहनदास गांधी तीस वर्ष के आसपास की उम्र के थे। उनकी आत्मशक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी थी।

अब कर्तव्य तो यही है। देश में कुछ संस्थान आगे आकर गांधी के जीवन दर्शन को अनुकरणीय रूप में प्रस्तुत कर सकें। गांधी द्वारा स्वयं स्थापित विद्यापीठ आज भी उन लोगों के कारण जाने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। उनकी विरासत के उत्तराधिकारी विद्वान कमियों और कठिनाइयों का आश्रय लेकर उस प्रवाह में बहने के अधिकारी नहीं हैं, जो हर तरफ मूल्यों और सिद्धांतों को पीछे रख कर सामान्य हो रहा है। वे अपने उत्तरदायित्व को पहचानें और अन्य के प्रेरणा स्रोत भी बनें। आगे का रास्ता गांधी के अलावा अन्य हो ही नहीं सकता है।