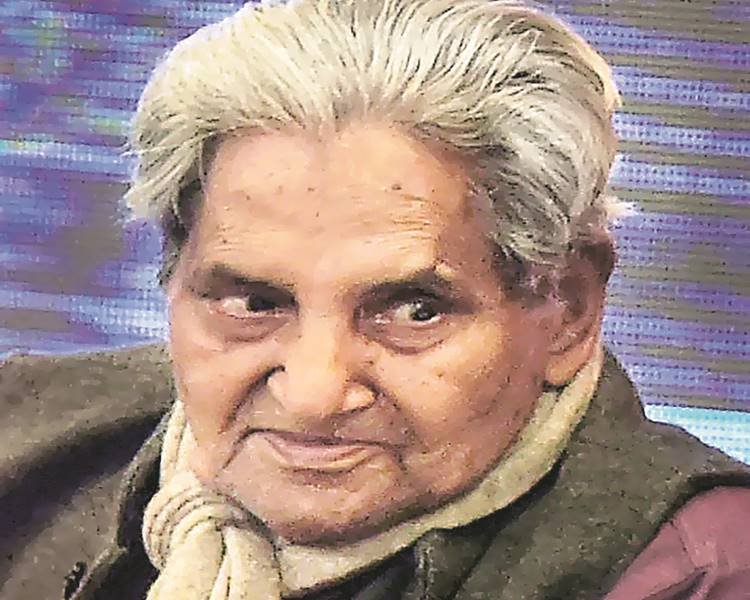

‘हमारे यहां आजकल दिक्कत यह हो गई है कि हिंदी कविता के मंचों पर अधिकतर कवि हिंदू हो जाते हैं और उर्दू मुशायरों में ज्यादातर शायर मुसलमान। लेकिन नीरज ऐसे कतई नहीं थे और हर मंच पर सबके साथ हमेशा मोहब्बत बांटते थे’। शायर राहत इंदौरी ने मकबूल रचनाकार गोपाल दास नीरज को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सेकुलर हिंदू के साथ सेकुलर शायर भी कहा। ‘अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए…’। कविता, मंच और हिंदी सिनेमा को सांप्रदायिक सौहार्द, देशप्रेम और जीवनप्रेम से भरी रचनाएं देने वाले गोपालदास नीरज (93) का गुरुवार शाम दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। स्वप्न झरे फूल से/मीत चुभे सूल से कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब…, लिखे जो खत तुझे…, ए भाई जरा देख के चलो…. उनके लिखे सदाबहार गीत हैं जो कई पीढ़ियों के लबों से गुनगुनाए जाते रहे हैं। उन्होंने जीवन के हर रंग को अपने शब्दों में अलग ढंग से बयां किया।

गीत, गजल, शायरी के जरिए वे आज के समय में भारत की गंगा-जमुनी तहजीब के सबसे बड़े पैरोकार थे। वे उन लोगों के लिए भी गीत लिख रहे थे जिनका कोई पहरेदार नहीं दिखता। वे फटी कमीजों के गुण गाने वाले, कबीराहट वाले मिजाज और समाजवादी रुझान वाले रचनाकार थे। उनके पुत्र शशांक प्रभाकर ने बताया कि शाम 7:35 बजे उनका निधन हुआ। तबीयत खराब होने के बाद पहले उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाजुक हालत में उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्थिव देह पहले आगरा में लोगों के अंतिम दर्शनार्थ रखी जाएगी और उसके बाद अलीगढ़ ले जाई जाएगी, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवली गांव में हुआ था। महज छह वर्ष की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। शुरुआती समय में अपने जीवनयापन के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से लेकर टाइपिस्ट तक का काम किया। फिल्मकार आर चंद्रा ने 1960 में उन्हें अपनी फिल्म के लिए काम करने का मौका दिया। उनकी रचनाओं को देखते हुए देव आनंद ने भी इच्छा जताई कि उनकी फिल्मों में नीरज के गीत हों। एसडी बर्मन, शंकर जयकिशन की धुनों पर उनके गीत लोगों की जुबां पर चढ़ गए। उन्हें पद्मश्री, पद्भूषण, यश भारती, विश्व उर्दू पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया था। उन्हें तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। ‘दर्द दिया है’ (1956), ‘आसावरी’ (1963), ‘मुक्तकी’ (1958), ‘कारवां गुजर गया’ 1964, ‘लिख-लिख भेजत पाती’ (पत्र संकलन), ‘पंत-कला’, ‘काव्य और दर्शन’ (आलोचना) उनकी प्रमुख कृतियां हैं।

अपने कविता और गीतों को उन्होंने जनचेतना का हथियार बनाया था। हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता के चरम पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जनकवि की छवि से कभी समझौता नहीं किया। साठ के अंतिम और सत्तर के शुुरआती दशक में कई फिल्मों की सफलता में उनके गीतों का योगदान रहा। बंबई में सफलता की ऊंचाइयां छूने के बावजूद उन्होंने अलीगढ़ में वापसी की। उन्होंने युद्ध के माहौल में वैसे जोश वाले गीत लिखे जो संदेश देते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत शांति है। उनकी रचनाएं बहुरंगे भावों का इंद्रधनुष तैयार करती हैं। इसलिए उन्हें मंच पर सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ लगी रहती थी। मंच पर कविताएं पढ़ने का खास अंदाज उनकी रचनाओं के भावों को और भी खास बना देता था। उनकी रचनाएं इंसान को खुद को पहचानने का सूत्र देती हैं। प्रेम, विरह, रुमानियत के साथ वो उस अंत को स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं, जो सबका आना है। यह इन पंक्तियों में खूब दिखता है, ‘जितना कम सामान रहेगा/उतना सफर आसान रहेगा/जितनी भारी गठरी होगी/उतना तू हैरान रहेगा..नीरज तो कल यहां न होगा/उसका गीत-विधान रहेगा’।