नवनीत शर्मा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ करना समाज दर्शन की यात्रा न होकर एक अर्थशास्त्रीय विमर्श का भी प्रतिस्थापन है। मनुष्य को संसाधन और शिक्षा को निवेश मानना उस अर्थशास्त्रीय विरंचना को इंगित करता है जो किसी भी तरह की सक्षमता को पूंजी की तरह चिह्नित करता है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नव-उदारवाद का वैश्विक स्तर पर फैलाव और सतत विकास की अनुशंसाओं से युक्त दक्षिण कोरिया के इंचियान घोषणापत्र में सभी सहभागी देशों से उनके सकल घरेलू उत्पाद का चार से छह फीसद शिक्षा पर खर्च करना अपेक्षित माना गया। भारत ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और 2030 तक शिक्षा को सभी भारतीयों की पहुंच में लाने और शत-प्रतिशत नामांकन के लिए प्रतिबद्ध जताई है। नई शिक्षा नीति का कलेवर हालांकि इससे भिन्न शिक्षा को मात्र निवेश और मनुष्य को संसाधन न मान, इसे आत्म-उत्थान, राष्ट्र-उत्थान से जोड़ कर देखता है।

इस नीति को राजनीतिक एजेंडे से अलग कर देखा जाए तो भी यह अपनी जटिलताओं के कारण पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती। इस बार के प्रस्तावित बजट से अपेक्षा थी कि वह अपनी ही सरकार द्वारा निर्मित इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन करेगा, लेकिन 2021-22 का बजटीय प्रावधान इसके उलट न केवल पिछले वर्ष के मुकाबले शिक्षायी आवंटन में छह प्रतिशत की कटौती करता है और इस साल के जीडीपी का मात्र पौने तीन प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की योजना प्रस्तुत करता है।

वित्त मंत्री ने विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग पर 54873 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 4971 करोड़ रुपए यानी 8.3 प्रतिशत कम है। सामान्य शिक्षा पर खर्च को देखें तो यह 15127 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 343 करोड़ रुपए या लगभग सवा दो प्रतिशत कम है। शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अखिल भारत उच्चत्तर शिक्षा सर्वे (2015-16) रिपोर्ट के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या सात सौ निन्यानवे और महाविद्यालयों की कुल संख्या तीन लाख उनतालीस हजार इकहत्तर है।

इसमें जिसमें निजी विश्वविद्यालय दो सौ सतहत्तर हैं। इन विश्वविद्यालयों एवं इससे संबंधित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल नामांकन संख्या लगभग साढ़े चौतीस लाख है जिसमें लगभग साढ़े अठारह लाख लड़के और सोलह लाख लड़कियों का नामांकन है। इन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या लगभग पंद्रह लाख है, जिसमें इकसठ प्रतिशत पुरुष और उनतालीस प्रतिशत महिलाएं हैं।

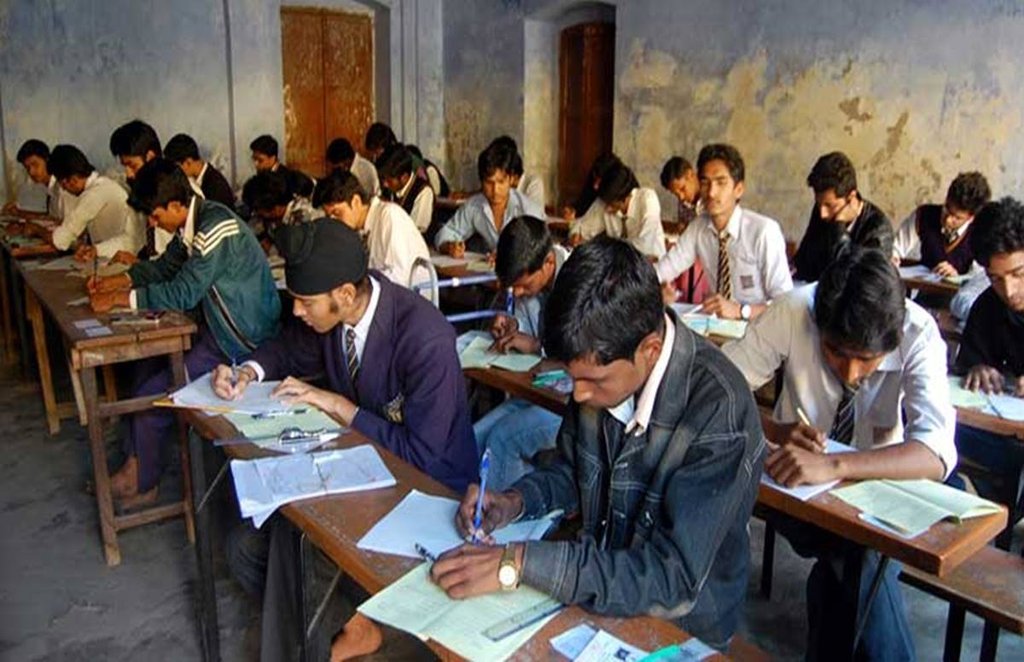

इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एक और इक्कीस (1:21) का है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बना कर यह कहा जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश काफी तरक्की कर चुका है। लेकिन अठारह से तेईस साल के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर की स्थिति को देखें तो उच्च शिक्षा की यह तस्वीर निराशाजनक है। क्योंकि इसी रिपोर्ट के अनुसार अठारह से तेईस साल के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 24.5 प्रतिशत है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार तिहत्तर प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुत बड़ी साक्षर आबादी, जो 48.50 प्रतिशत है, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इस आबादी के उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मजबूत कारण उच्च शिक्षा में वित्तीय पूंजी का अभाव भी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के शिक्षा मद में बजट आवंटन से समझा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा का कुल बजट लगभग 93,224 करोड़ है जो कुल बजट का लगभग पौने तीन प्रतिशत है। इस बजट में उच्चत्तर शिक्षा विभाग को 38350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो कुल शिक्षा बजट का लगभग इकतालीस प्रतिशत है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा का कुल बजट 99311 करोड़ रुपए था जिसमें उच्चत्तर शिक्षा विभाग का बजट 39466 करोड़ रुपए था। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से देखें तो शिक्षा बजट में लगभग साढ़े छह प्रतिशत (6,087 करोड़ रुपए) और उच्चत्तर शिक्षा में लगभग पौने तीन प्रतिशत (1115 करोड़ रुपए) की कमी की गई है।

भारत में चवालीस केंद्रीय विश्वविद्यालय और तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। 2021-22 के बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 7643 करोड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 7686 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आवंटित की गई राशि के मुकाबले केंद्रीय विश्वविद्यालयों को तियालीस करोड़ रुपए कम मिले, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या इनके मुकाबले लगभग दुगनी है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंध संस्थानों की कुल संख्या के बराबर है, लेकिन बजट में इन दोनों संस्थानों के लिए आवंटित की गई कुल राशि 8162 करोड़ रुपए के मुकाबले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित की गई राशि 7643 करोड़ रुपए का अंतर 518 करोड़ रुपए है, जो मामूली नहीं है।

कोई भी वित्तीय आवंटन गत वर्ष में हुए खर्च के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। गत वर्ष शिक्षा के लिए निन्यानवे हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसमें से शिक्षा मंत्रालय मात्र पिच्यासी हजार करोड़ रुपए ही खर्च कर सका। यह एक महत्वपूर्ण तर्क है कि यदि शिक्षा जिसे जीडीपी का सवा तीन प्रतिशत आवंटित किया गया और वह खर्च नहीं हो पाया तो शिक्षाविद जीडीपी के छह प्रतिशत की गुहार क्यों करते हैं। खर्च नहीं हो पाया और खर्च नहीं हो सकता के बीच भिन्न व्यवस्थाएं काम करती हैं।

शिक्षा का पर्याप्त संस्थायीकरण और मौजूदा सांस्थानिक ढांचों की कार्यशैली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियां (अध्यापक एवं अन्य कर्मियों की) की जाएं, छात्रवृति के आवंटन को बढ़ा कर अधिक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाए, गैर-नेट शोधार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता दी जाए, संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्ता दी जाए, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिए अन्यान्य भाषाओं में पाठ सामग्री तैयार की जाए और स्कूली ढांचों का सुधार एवं निर्माण हो इत्यादि। ऐसे अनेक सुझाव लगभग सभी शिक्षा समितियों और नीति निमार्ताओं ने दिए हैं। अब इन्हें सिर्फ अमली जामा पहनाने की जरूरत बची है।

इस बजट को यदि मानवीय अभिप्रेरणाओं के अब्राहम मेस्लो की आवश्यकताओं की वरीयता पर कसा जाए तो अलग की दृश्य बनता है। इसके लिए कुल बजट राशि को कुल जनसंख्या से विभाजित कर के समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, रक्षा मद को आवंटित पौने पांच लाख करोड़ की राशि को यदि एक सौ इक्कीस करोड़ की आबादी से विभाजित करें तो हम प्रति व्यक्ति चार हजार रुपए ह्यसुरक्षाह्ण पर खर्च कर रहें हैं।

इसी तरह प्रति व्यक्ति कृषि पर ग्यारह सौ, स्वास्थ्य पर छह सौ दस रुपए और शिक्षा हेतु प्रति व्यक्ति सात सौ सत्तर रुपए खर्च कर रहे हैं। मैस्लो के अनुसार, हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ह्यसुरक्षाह्ण संबंधी चिंताएं करते हैं। शिक्षायी आवंटन को यदि और विस्तार से देखें तो प्रत्येक स्कूली छात्र-छात्रा पर राज्य इक्कीस सौ और प्रत्येक उच्च शिक्षा के छात्र-छात्रा पर ग्यारह हजार रुपए खर्च कर रहे हैं।

शिक्षा के निजीकरण के पक्षधर इस बात को भी समझें कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति विद्यार्थी लगभग तेरह हजार डॉलर खर्च करता है। शिक्षा का यह अर्थशास्त्र किस तरह का भविष्य गर्भ में लिए हुए है, इसका संकेत न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति और स्वामीनाथन पैनल की रिपोर्ट में है, जिसके अनुसार जो अकथ्य है और अवश्यंभावी है, वह है फीस का बढ़ना, फीस बढ़ोतरी से सर्वाधिक प्रभावी होने वाले हाशिये के लोग जैसे अल्पसंख्यक, दलित और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगें और शायद इस ‘उत्कृष्टता’ की दौड़ में और पिछड़ जाएं।