सरोज कुमार

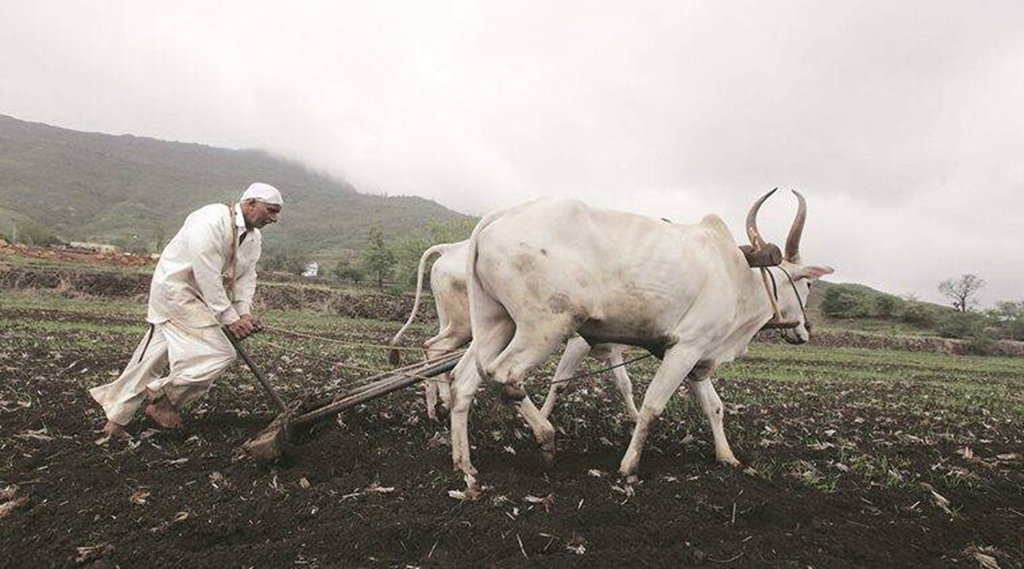

प्राकृतिक आपदा के खतरे खेती पर अक्सर मंडराते रहते हैं, लेकिन उपज का उचित मूल्य न मिलना कृषि जगत पर हमेशा मंडराने वाली आपदा है। इसी आपदा का परिणाम है कि पचास फीसद से अधिक आबादी को आश्रय देने वाला क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बीस फीसद योगदान कर रहा है, जबकि बाईस फीसद के साथ उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग छब्बीस फीसद है।

कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को किनारे रख कर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जाया जा सकता, यह बात लगभग हर किसी को समझ आ चुकी है। हालांकि कृषि क्षेत्र में सुधार की कवायद लंबे समय से चल रही है। अभी तक कोई सार्थक स्वरूप सामने नहीं आ पाया है। या कहें कि कृषि क्षेत्र के अनुरूप कोई सुधार सोचा ही नहीं गया। जो कुछ सोचा गया, उसके केंद्र में बाजार था, और कृषि को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया गया। जाहिर है, ऐसे किसी सुधार से कृषि और किसानों का भला नहीं होने वाला है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नाम जैसी कई पहलें किसानों की बेहतरी के लिए की गर्इं, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं आए। किसानों की दशा नहीं सुधरी। मौखिक रूप से किसानों को कोई भी अन्नदाता कह देता है, लेकिन कागज पर किसान आज भी अकुशल मजदूर है। छोटी-सी पान की दुकान चलाने वाला भी उद्यमी है, लेकिन किसान को यह सम्मान मयस्सर नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि किसानों के आर्थिक हालात अकुशल मजदूरों से भी बुरे हैं।

नीति आयोग के नीति पत्र ‘डबलिंग फार्मर्स इनकम’ (रमेश चंद), 2017 के अनुसार, 22.5 फीसद किसान परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे कई राज्यों में बीपीएल किसानों की संख्या तीस से पैंतालीस फीसद तक है। अशोक दलवाई समिति की 2017 की एक रपट देश में प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,843 रुपए बताती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के परिस्थिति आकलन सर्वेक्षण, 2019 में किसानों को खेती से होने वाली कमाई सताईस रुपए प्रति दिन बताई गई है।

आमदनी के इसी आंकड़े के कारण देश में प्रति किसान परिवार पर औसतन सैंतालीस हजार रुपए का कर्ज है। केरल, आंध्रप्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में कर्ज का औसत प्रति किसान परिवार क्रमश: 2,13,600 रुपए, 1,23,400 रुपए, 1,19,500 रुपए और 1,15,900 रुपए है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रपट बताती है कि कर्ज के कारण 2015 से 2019 के बीच चार साल के दौरान 55,266 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

कृषि जगत की यह तस्वीर डरावनी है। इसका एक बड़ा कारण है, कृषि उपज का उचित मूल्य न मिल पाना। प्राकृति आपदा के खतरे खेती पर अक्सर मंडराते रहते हैं, लेकिन उपज का उचित मूल्य न मिलना कृषि जगत पर हमेशा मंडराने वाली आपदा है। इसी आपदा का परिणाम है कि पचास फीसद से अधिक आबादी को आश्रय देने वाला क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बीस फीसद योगदान कर रहा है, जबकि बाईस फीसद के साथ उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग छब्बीस फीसद है।

विकास की वैश्विक परिभाषा में हालांकि उस देश को पिछड़ा माना जाता है, जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान अधिक होता है। लेकिन भारत को इस पैमाने से मापना उचित नहीं है, क्योंकि मौसम और मिट्टी इस देश को कृषि प्रधान बनाते हैं। नीति नियंता भी अब मौसम और मिट्टी के महत्व को समझ चुके हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी किसानों को हिस्सेदारी देने की एक कसौटी है।

देश में एमएसपी की कहानी खेती के आत्मनिर्भर ढांचे के टूटने के साथ शुरू होती है। जिस शून्य बजट वाली खेती की बात आज हो रही है, वह खेती यहां पहले से होती रही है और खेती का आदर्श माडल भी यही है। खेती के इसी माडल की मदद से भारत कभी सोने की चिड़िया भी था। अंग्रेजों ने खेती को खत्म करने का पूरा तंत्र खड़ा किया, और आजादी की चौखट तक आते-आते भारत की खेती दम तोड़ चुकी थी। देश के चौंतीस करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़े।

उसी हड़बड़ी में हमने अपनी खेती को फिर से खड़ी करने के बदले विदेशी खेती के तरीके अपना लिए। अमेरिकी कृषि विज्ञानी नार्मन बोरोलाग के ग्रीन रिवोल्यूशन का हरित क्रांति संस्करण एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत आ गया (1968)। खेती की यह व्यवस्था बाजार पर निर्भर थी और इससे बाजार को ही लाभ होना था। बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई हर चीज के लिए पैसे खर्चने पड़े। खेती का शून्य बजट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगा, लेकिन बाजार खाद्यान्न की लागत देने को तैयार नहीं था। यहीं पर लागत की भरपाई के लिए सरकार ने एमएसपी का आश्वासन दिया।

निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा में हुए हरित क्रांति के प्रयोग से हम खाद्यान्न में फिर से आत्मनिर्भर हो गए। मगर देश की आत्मनिर्भर खेती बाजार की गुलाम हो गई। हरित क्रांति की हवा देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंची, लेकिन एमएसपी हर किसान तक नहीं पहुंच पाई। शांता कुमार समिति की रपट (2015) में मात्र छह फीसद किसानों की पहुंच एमएसपी तक बताई गई थी। लेकिन कृषि बाजार 2020 में बढ़ कर 63,506 अरब रुपए का हो गया।

एमएसपी किसी उपज की न्यूनतम कीमत है, जिसे सरकार तय करती है। फिलहाल तेईस फसलें एमएसपी के दायरे में हैं। हर उत्पादक, निर्माता अपने उत्पाद को अधिकतम लाभ पर बेचने की उम्मीद करता है, लेकिन किसान को अपनी उपज की न्यूनतम कीमत भी उपलब्ध नहीं है। आर्गनाइजेशन फार इकानामिक को-आपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) और इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकानामिक रिलेशंस आइसीआरआइईआर) की ओर से 2018 में किए गए एक अध्ययन (रिव्यू आफ एग्रिकल्चरल पालिसीज इन इंडिया) से पता चला है कि फसलों की खरीद एमएसपी के नीचे होने के कारण 2017-18 की दर के हिसाब से देश के किसानों को हर साल 2.65 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस हिसाब से सन 2000 से 2016 तक यानी सत्रह सालों के दौरान हुए नुकसान की कुल राशि पैंतालीस लाख करोड़ रुपए बैठती है।

एमएसपी की मौजूदा गणना के हिसाब से नुकसान की रकम पचास लाख करोड़ से ऊपर जाती है। अब इतना बड़ा नुकसान सहने वाला किसान भला कैसे जिंदा रह सकता है। घाटे में जाने पर निजी उद्यम बंद हो जाते हैं, सरकारी उपक्रम बेच दिए जाते हैं। लेकिन किसान घाटे की खेती से भी चिपका हुआ है, तो इसलिए कि इसे बंद करने का विकल्प नहीं है। ऐसे में बाजार के कू्रर पंजे से किसान को बचाने के लिए एमएसपी का कवच जरूरी है।

एमएसपी की गारंटी से सिर्फ किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी, बाजार को भी बल मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। फर्ज कीजिए पैंतालीस लाख करोड़ रुपए लगभग साढ़े नौ करोड़ किसान परिवारों में पहुंचे होते, तो क्या कुछ नहीं हो जाता। सबसे पहले आर्थिक असमानता घटती, बाजार में मांग बढ़ती, नौकरियां तैयार होतीं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती। लेकिन यह पैसा किसानों के पास न जाकर चंद कारोबारियों की तिजोरी में कैद हो गया, जो मांग के अनुसार ही निवेश करते हैं।

एमएसपी की गारंटी से खेती की लागत भी घटेगी, और शून्य बजट वाली खेती की ओर लौटने की राह भी तैयार होगी। न्यूनतम कीमत की गारंटी हो जाने से किसान फसल चक्रण अपनाएंगे। इससे खेतों की उर्वरता लौटेगी तो रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल भी घटेगा। पानी की खपत कम होगी। पर्यावरण स्वस्थ होगा। खेती की लागत घटेगी तो स्वाभाविक रूप से एमएसपी भी नीचे आएगी। उपभोक्ताओं को सस्ता, स्वास्थ्यकर खाद्यान्न मिलेगा। स्वास्थ्य खर्च घटेगा। यानी एमएसपी हर किसी के लिए लाभकारी है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो।