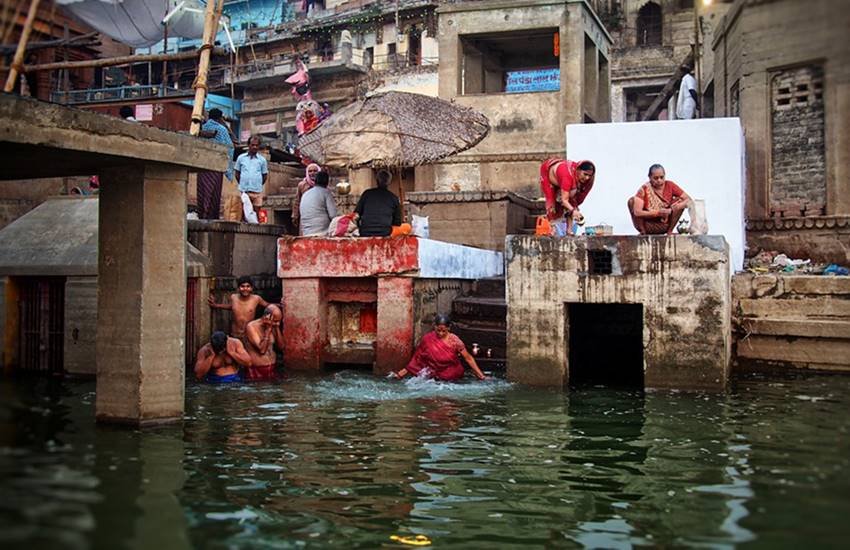

गंगा की गंदगी से क्षुब्ध संतों ने दिसंबर, 2012 में यह मांग तक कर डाली थी कि उन्हें जमीन आबंटित की जाए, ताकि मत्यु के बाद संतों को जल समाधि के बजाय भू-समाधि दी जा सके। उसी समय प्रयाग में पूर्ण कुंभ के दौरान संतों ने चेताया था कि अगर गंगा में प्रदूषण नहीं रोका गया तो वे कुंभ में स्नान नहीं करेंगे। अब जनवरी, 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हालात ये हैं कि गंगा में गंदे नालों का पानी गिरना जारी है। पिछले महीने ही राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने उत्तराखंड में गंगा सफाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर असंतोष जताते हुए उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त जजों को राज्य में इन परियोजनाओं का आकलन करने का कहा। इसके पहले अक्तूबर में नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को हिदायत दी थी कि जल्दी से जल्दी गंगा व उसकी सहायक नदियों में पड़ने वाले गंदे नालों को बंद किया जाए। मालूम हो कि इसी अदालत ने गंगा और यमुना को वैधानिक मानव दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य किया था। लेकिन प्रयाग में भी गंगा से मिलने यमुना संगम में तब पहुंचेगी जब वह दिल्ली-हरियाणा का रास्ता तय कर लेगी। इन दोनों राज्यों में यमुना में पड़ने वाले नाले बंद नहीं होंगे तो यमुना खुद नाला बनी रहने को अभिशप्त रहेगी।

तीन दशकों से ज्यादा समय और हजारों करोड़ रुपए बहा देने के बावजूद गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई, बल्कि और मैली होती चली गई। एनजीटी ने 27 जुलाई 2018 को गंगा जल की गुणवत्ता पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो भोले श्रद्धालु बहुत आदर भाव से गंगाजल में नहाते हैं और उसे पीते हैं, वे इससे होने वाले स्वास्थ्य के खतरों से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि धूम्रपान के खतरों से बचाने के लिए सिगरेट के पैकेटों पर छपी चेतावनियों की तरह गंगा जल के उपयोग के खतरों की भी चेतावनी देकर आमजन के जीवन को सुरक्षित किया जाए। इसी क्रम में गंगा सफाई के राष्ट्रीय मिशन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी उन्होंने आदेश दिया कि दो हफ्ते के भीतर वे अपनी वेबसाइटों पर प्रमुखता से यह दर्शाएं कि गंगा जल नहाने और पीने के लिए कहां ठीक है और कहां नहीं। मालूम हो कि 4 नवंबर, 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भले ही अब एनजीटी के आदेश मान गंगा जल उपयुक्तता संबंधी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़े, किंतु 2017 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत दी गई जानकारी में बताया गया था कि हरिद्वार में गंगा का पानी सुरक्षा के सभी मानकों पर अशुद्ध निकला है और वहां किसी भी घाट का पानी नहाने तक के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड प्रशासन ने दो करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने की जानकारी के बावजूद तैयारियों का फोकस केवल कानून-व्यवस्था, आतंकी व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी व नियंत्रण तक ही सीमित रखा था। सरकारी व गैर-सरकारी अध्ययनों से भी 2014 के पहले से भी गंगा के उन स्थलों के जल के वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद, जहां बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं, यह पाया गया कि ऐसे महास्नानों के बाद रोगाणुओं में प्रतिरोधी क्षमता पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सालों से जब ये वैज्ञानिक चेतावनियां मिल रही हों कि हरिद्वार में गंगा जल नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, तो कांवड़ यात्रा तैयारियों में इसके लिए भी कार्यनीति बननी चाहिए थी कि जब दस-पंद्रह दिन में करोड़ों लोग स्नान व नगर परिधि में ही मल-मूत्र विसर्जन करेंगे, चाहे वह शौचालयों में ही हो, तो गंगा जल को स्नान व पीने के लिए और हानिकारक होने से कैसे रोका जाएगा। कैसे इतने लोगों के शौच तथा अपशिष्ट द्रव्यों को सीवेज प्रणाली झेल पाएगी। लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

नैनीताल हाई कोर्ट ने 20 मार्च, 2017 को गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का जो आदेश था, उस पर सात जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट यदि स्थगन न देता तो शायद स्थितियां बेहतर होतीं। बड़ी संख्या में कांवड़िए राज्य में जल धाराओं, नहरों और नदियों के किनारे मल-मूत्र विसर्जित करते हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं रुका है। मोबाइल शौचालयों पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पानी की कमी उनमें मुख्य थी। नदियों में जल-मल के अत्यधिक प्रदूषण से नदियों के जल में उपलब्ध आक्सीजन कम हो जाती है। जब क्षेत्र विशेष में जहां नदियों में नालों से सीधा सीवर जल नदियों में गिरता है, पानी में घुली आक्सीजन लगभग शून्य हो जाती है तो वहां नदियां को मृत मान लिया जाता हैं। ऐसे मृत नदी क्षेत्रों में कभी-कभी मरी मछलियों के झुंड देखे जाते हैं।

जब हम जानते हैं कि मानव में सत्तर फीसद से ज्यादा बीमारियां दूषित पानी के कारण होती हैं तो किसी भी ऐसी चेतावनी को, जो यह कहती हो कि अमुक स्रोत का पानी पीने या नहाने योग्य नहीं है, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह भी वैज्ञानिक तथ्य है कि कम पानी की मात्रा में लाखों लोगों के एक साथ स्नान से या बाहरी प्रदूषण मिलने से पानी की गुणवत्ता को ज्यादा खतरा रहता है, बजाय ज्यादा पानी के। पानी में नाइट्रेट, जैविक आक्सीजन की जरूरत, क्षारीय प्रवृति, गंदापन, ठोसों की मात्रा, कठोरता आदि भी बढ़ जाती है। सरोवरों में तो हजारों लोगों के एक साथ स्नान के बाद पानी को बदले जाने का भी सुझाव दिया जाता है।

जल की गुणवत्ता संबंधी आकलन एक सतत प्रक्रिया होती है। विभिन्न मौसमों और विभिन्न स्थलीय बदलावों के बीच यह एक-सी नहीं रहती है। परंतु गंगा के मामले में इसमें तब तक सुधार मंद ही रहेगा, जब तक साठ से सत्तर फीसद अनुपचारित सीवेज को उसमें न पहुंचने दिया जाए। इसके लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की संख्या, क्षमता व कार्य दक्षता बढ़ानी होगी और गंगा में लगातार ज्यादा से ज्यादा शुद्ध जल की आपूर्ति बनाए रखनी होगी। अब इसका भी अध्ययन होना चाहिए कि इन चेतावनियों का कांवड़ियों पर क्या असर हुआ था कि गंगा के पानी में नहाने व इसे पीने में भी खतरा है। इस चेतावनी के अध्ययन के बाद ही गंगा जल उपयोग में सावधानी बरतने के लिए जनहित में आवश्यक प्रभावी रणनीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। निस्संदेह बहुत गहरे तक यह आस्था जड़ जमाए हुए है कि गंगा का पानी कभी प्रदूषित हो ही नहीं सकता। वैसे सिगरेट के डिब्बे पर छपी चेतावनी का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, जिनको उसे पीना ही है। उनको स्मोकिंग जोन की सुविधा दी जाती है जिससे अन्य लोग सिगरेट के धुएं से बचे रहें। लेकिन गंगा के संदर्भ में ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी तो स्थानीय गंगा प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी भारी संख्या में कांवड़ियों के गंगोत्री से आगे गोमुख की दिशा में बढ़ने से चिंतित हैं।

इस बार 2019 के प्रयाग कुंभ में लगभग चौदह करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस संदर्भ में भी विचार करना चाहिए कि मां गंगा पर क्या बीत रही होगी जब उसे यह सुनना पड़ता होगा कि उसके जल में खतरों के बीज पनप रहें हैं। दूषित पानी में वह कैसे सांस ले रही होगी, कैसे जी रही होगी। उन जलचरों पर क्या बीत रही होगी जिन्हें मां गंगा के पानी में ही रहना है। ये गंभीर सवाल हैं गंगा को बचाने का संकल्प करने वालों के लिए।